Qui est Nan Goldin?

Nan Goldin, née en 1953 à Washington D.C., est l’une des photographes américaines majeures, connue pour son travail intimiste, brut et autobiographique. Elle a grandit dans une famille marquée par le drame du suicide de sa sœur aînée, un événement fondateur qui influencera durablement son regard sur la vie, la mort et la marginalité. Nan se forme en photographiant les milieux underground de Boston et de New York, où elle documente la vie de ses proches : drag queens, artistes, amants, toxicomanes, malades du sida. « Nan Goldin a révolutionné la photographie en brisant les frontières entre l’intime et le public, l’art et la vie » explique Elisabeth Sussman, commissaire d’exposition au Whitney Museum.

Son œuvre la plus célèbre, The Ballad of Sexual Dependency (1986), est un diaporama devenu mythique, mêlant vie quotidienne, amour, violence et dépendance. Goldin y expose sans filtre ses relations amoureuses, les abus, les moments de tendresse et les douleurs. Elle traite frontalement des thèmes de l’identité, du genre, de la sexualité, de la souffrance, de l’addiction et de la communauté. « Je photographie les gens pour qu’ils ne meurent jamais complètement » précise l’artiste.

Son style est direct, cru, souvent accompagné d’un éclairage au flash, parfois surexposé ou donnant une impression de raté. Il capture la vie dans sa vérité la plus nue. Chez elle, la photo mêle l’art et l’activisme avec une rare intensité émotionnelle, sans filtre.

L’exposition aux Rencontres d’Arles

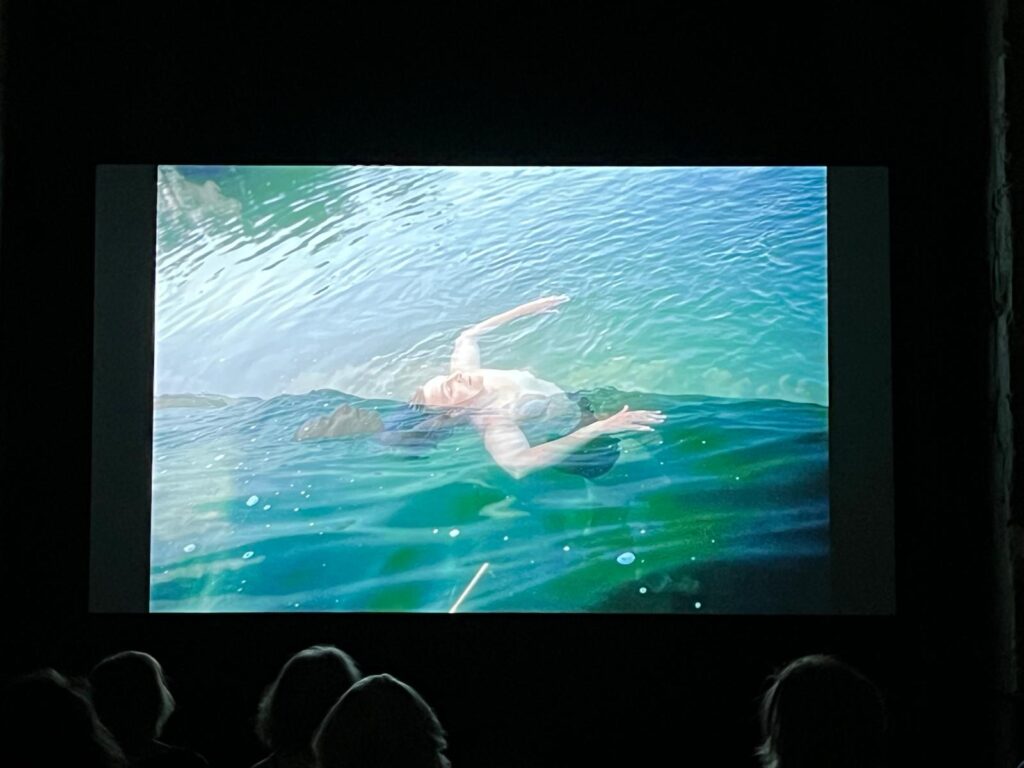

Soutenue par le programme Women in Motion de Kering, The Stendhal Syndrom de Nan Goldin est un dispositif tout simple : un diaporama sur un grand écran, installé dans la nef de l’église Saint-Blaise. Précision : le texte adapté des Métamrophoses d’Ovide, narré par la photographe, et il n’est ni soustitré ni surtitré.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’œuvre de l’artiste, il s’agit d’une bonne entrée en matière pour la découvrir. Cependant, on reste assez surpris par ce procédé basique et daté. D’autant que cette juxtaposition de photographies de Nan Goldin avec les images de tableaux et sculptures classiques, souvent de la Renaissance, construit un message très binaire et manquant de subtilité comme de profondeur.

Reste qu’on peut admirer le talent de Goldin à capter les visages, les corps (souvent dénudés), les mouvements, comme les chats, les paysages ou les natures mortes. Cette série d’illustration n’est qu’un voyage de l’eden à l’enfer, de l’innocence à la mort, à travers les figures de la mythologie. Nan Goldin « mythologise » ainsi ses amis et son entourage, dans un récit « gender fluid » où se croisent Orphée et autres orgies dyonisiaques. Chacune de ses photos trouvent un écho dans les œuvres des anciens maîtres, peintes ou en marbre.

L’installation sobre condamne ce travail à trouver refuge dans ces expositions en manque d’idées. Elle porte finalement très mal son titre. Ici, point de syndrome de Stendhal au bout de 30 minutes de photos contemporaines répliquant à des créations d’un autre temps. Rappelons que ce syndrome est un trouble psychosomatique qui peut survenir chez certaines personnes lorsqu’elles sont exposées à une forte concentration d’œuvres d’art. On en sort juste insatisfait. Aucune photo de Goldin n’est offerte à nos regards hormis celles projetées sur un écran. Le comble pour une génie du « brut » : il manque la sensation physique.

On imagine que Goldin a répondu à une commande et l’a rendue la plus accessible possible, telle une mini-conférence scolaire. Il manque une réelle réflexion sur le sujet central de ce travail : pourquoi et comment l’art se répète à travers le temps?

Nan devant et derrière la caméra

Nan Goldin a collaboré à plusieurs films, notamment ceux de Bette Gordon, que ce soit en tant qu’actrice, productrice ou photographe de plateau. On peut également voir la photographe et ses photos dans You are not I de Sara Driver (co-écrit avec Jim Jarmusch) et When Pigs fly de la même cinéaste.

Dans le film indé de Lizzie Borden, Working girls, présenté à la Quinzaine des réalisateurs (le nom de l’époque de la sélection cannoise), les photos prises par le personnage principal sont celles de Goldin. Tout comme celles prises par Ally Sheedy dans High Art de Lisa Cholodenko.

Elle a également contribué spécialement au film I shot Andy Warhol, créditée pour certaines prises de vues. Enfin, Nan Goldin s’est offert un caméo dans la série HBO Max The Deuce.

Les documentaires

Goldin est aussi passée derrière la caméra. Outre ses diaporamas (The Ballad of Sexual Dependency étant le plus célèbre), véritables courts métrages en soi, elle a co-réalisé en 1995 avec Edmund Coulthard à l’occasion d’une rétrospective au Royaume-Uni, I’ll Be Your Mirror, couronné par un Teddy Award au festival de Berlin. Titre emprunté à une chanson du Velvet Underground. Il s’agit d’une méditation sur le médium de la photographie et la nature de la mémoire, ainsi qu’un témoignage sur le travail d’un artiste. C’est aussi une preuve de la résilience d’une communauté encore profondément marquée par l’épidémie de sida. « Open your eyes » dit-elle au début du film. Et d’ajouter « mes photos montrent combien j’aime les gens« . Ainsi, ils ne disparaissent pas. Un journal intime de sa vie de 50 minutes. On y croise ses amis, on partage ses hantises, et puis, malgré la dureté de certaines images, tout son humanisme rejaillit au fil de ce film introspectif.

Nan Goldin est aussi le sujet du court métrage documentaire In My Life de Paul Tschinkel, réalisé pour une rétrospective au Whitney Museum (1997).

Plus récemment, en 2013, c’est Sabine Lidl qui l’a filmée dans un portrait d’une heure, Nan Goldin: I Remember Your Face.

Toute la beauté et le sang versé

Mais c’est le film documentaire de Laura Poitras qui, assurément, restera l’œuvre majeure de Goldin au cinéma. Lion d’or au festival de Venise en 2022 et nommé à l’Oscar du meilleur long métrage documentaire, il est une parfaite convergence des luttes transcendée par le cinéma.

Laura Poitras suit de très près Nan Goldin, pas seulement la photographe mais aussi l’activiste, qui se bat, depuis des années, contre la famille Sackler, responsable de la crise des opiacés aux États Unis et dans le monde. Au cœur de ses combats artistiques et politiques, le docu n’est pas simplement le récit presque psychanalytique d’un parcours et celui politique d’une cause sanitaire. Formellement riche, le film propose une narration complexe, montée avec virtuosité. En entremêlant l’engagement citoyen (très bien organisé) et la mémoire artistique de Goldin (avec de multiples clichés cultes ou moins connus), Toute la beauté et le sang versé est un manifeste. Une ode aux délaissés, aux marginalisés, aux victimes, et, dans le même temps une critique acerbe et cinglante contre l’impunité des puissants.

Le film tisse aussi un lien entre les inspirations de la photographe, et notamment les malades du sida, les toxicos, les prostituées, tous exclus du système, quand ils ne sont pas écrasés par lui, et ces addicts aux opiacés, ces millions d’hommes et de femmes se tuant à petits feux avec des médocs. Bouleversant et intense, jamais didactique, le docu laisse place, respectueusement, à la parole et aux visages. Le film de Poitras est aussi humaniste que l’œuvre de Goldin.

Toute la beauté et le sang versé est radical, libre, lucide. Comme la photographe. Mais ce qui framme le plus, au-delà de sa profondeur, des émotions et de son honnêteté intellectuelle, c’est le chemin qui découle de cette histoire qui oscille entre deux siècles. Les maux ne sont pas les mêmes, les mots varient un peu, mais les remèdes et les responsables ne changent pas tant que ça. Il faut lutter, par l’art, par l’activisme, par la médiatisation. Goldin est l’autrice d’un art silencieux, la photo, mais de ces images surgissent des cris qu’il faut entendre.

La grande réussite de Laura Poitras est de rendre hommage à la fois à l’importance du travail de Goldin tout en prouvant qu’il a du sens et qu’il fait sens. C’est sa sincérité qui ressort, essentiellement, de ce film. Son appel à résister, depuis plus de cinq décennies, n’est ni vain, ni factice.

L’objectif de l’appareil n’a jamais aussi bien fusionné avec l’objectif de l’artiste : montrer la vie telle qu’elle est, dans toute sa crudité, sa beauté et sa douleur – ce sang versé -, en mettant au centre l’intimité, la marginalité et une forme de vérité émotionnelle.