C’est en chaleur et en musique que s’est tenu pour sa deuxième édition, le festival des Sortilèges, créé à l’initiative de @CeliaAtParis, à l’espace Saint-michel les 20 et 21 juin 2025. Les rafraichissements et beignets auront contribué à donner une ambiance familiale au festival, ainsi que de nous soulager durant cette période caniculaire.

Cette édition, appuyée par la conférence anthropologique de Kati Basset, ayant pour but de sensibiliser sur des thématiques liées au féminin et le traitement du fantastique dans la cinématographie indonésienne, nous aura permis d’en apprendre plus sur cette culture. On a pu découvrir le travail de nouvelles générations de cinéastes (Elisabeth Lim, Laura Nasir-Tamara) mais également de découvrir la star indonésienne Suzzanna grâce une fiction : Sundel bolong de Sisworo Gautama Putra, et d’entrer dans les détails de sa carrière et de sa vie avec un documentaire, The Queen of Black Magic de David Gregory.

Rencontre avec David Gregory

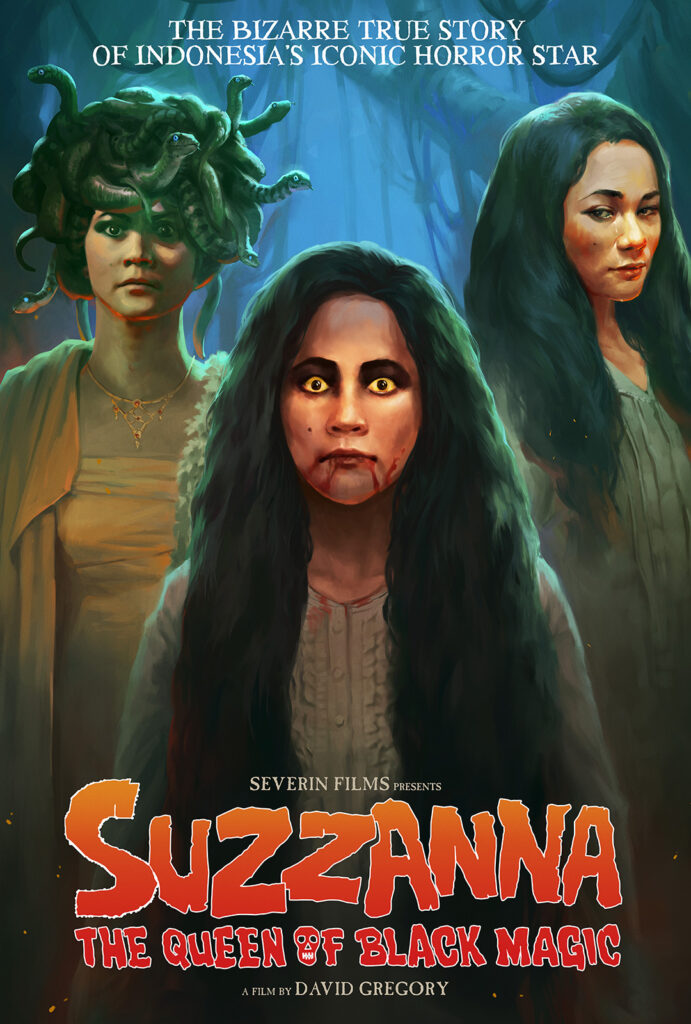

À cette occasion, nous avons eu la chance de rencontrer David Gregory, co-fondateur de Severin films (studio indépendant dédié à la restauration et revalorisation d’œuvres cinématographiques), ainsi que réalisateur et producteur du documentaire The Queen of Black Magic.

Ecran noir : Pourquoi avoir réalisé ce documentaire ?

David : C’est pendant un voyage en Indonésie en 2019, que j’ai découvert Suzzanna, par le biais de Rapi films avec qui je travaillais à ce moment là. J’ai rapidement été fasciné par cette star nationale de l’horreur qui était inconnue à l’Occident et les mystères qui entouraient sa vie. C’est ainsi que j’ai évoqué à Joko Anwar, et Sam Zimmerman l’idée de faire un documentaire sur elle. J’aime trouver des sujets qui n’ont pas encore été explorés, et Suzzanna était la candidate parfaite. Joko était très occupé alors il ne nous était pas possible de coproduire le film ensemble, il m’a présenté à Ekky Imanjaya et avec lui nous avons réalisé le documentaire. L’industrie du cinéma en Indonésie, sa culture, ses superstitions ont été un pur plaisir à découvrir et investiguer, c’est un des projets les plus enrichissants que j’ai fait. Les films de Suzzanna ne font que commencer à obtenir la reconnaissance qu’ils méritent, et j’espère que le documentaire donnera envie de creuser davantage sur elle et sur le genre horrifique dans différentes cinématographies.

EN : Que peut-on retenir du travail de Suzzanna ?

DG : En tant qu’occidentaux, je pense qu’on peut apprendre à revaloriser le genre horrifique au cinéma. C’est sans aucun doute le genre le plus populaire en Indonésie et contrairement à chez nous, ce n’est pas considéré comme désinvolte, facile, quelque chose que les réalisateurs font pour mettre un pied dans le milieu, mais comme du véritable art. La longévité de ce genre, contrairement à d’autres, est une preuve que ce cinéma n’est pas intéressant seulement à sa sortie, et que sa durée de vie dépasse celle des œuvres dites « respectables ». Suzzanna en est un testament : c’était et c’est toujours une star de cinéma, comme celles d’Hollywood. Nous pouvons aussi apprendre beaucoup sur la culture à travers des films d’horreur car ils se basent souvent sur des mythes, légendes et superstitions, c’est le cas pour l’Indonésie et Suzzanna en est le symbole.

Rencontre avec Laura Nasir-Tamara

Si Suzzanna est la figure incontestée de la représentation de l’horrifique, de la magie et de la sorcellerie dans la cinématographie indonésienne, c’est un thème qui questionne toujours et qui est abordé par ses contemporains. « Clairement il y a une volonté d’en apprendre plus sur la sorcellerie et de la regarder avec une perspective moderne » nous dit David Gregory. Ainsi, nous avons découvert pendant la première soirée, deux courts métrages contemporains : 3…2…1 Sembunyi Jangan Cari d’Elisabeth Lim, et un court métrage d’animation The Witch’s mask de Laura Nasir-Tamara, qui nous a accordé un entretien. Cette réalisatrice franco-indonésienne de documentaires et fictions animées, basée à Londres depuis plusieurs années, présentait son film de fin d’étude du Royal College of Art, The Witch’s Mask.

Ecran noir : Présentez-nous ce court métrage.

Laura : Le film se déroule dans un endroit composite qui mêle mes différentes influences : il y a le folklore indonésien, la tragédie grecque et les drames familiaux. Avec ce film, j’ai eu l’envie de présenter l’Indonésie qui n’est pas forcément un pays très connu à l’étranger, et je n’avais pas envie de me sentir exotisée, de devoir trop expliquer mes codes non plus, c’est pour ça qu’il n’est pas très explicatif.

L’histoire du court métrage est inspirée du mythe de Rangda qui est une sorcière dans la mythologie balinaise, donc si vous avez déjà vu une danse balinaise, c’est souvent le Barong qui se bat contre la méchante sorcière. Quand j’avais fait mes recherches, j’avais vu comment on disait que potentiellement ce personnage, représentant les forces du mal, aurait pu être inspiré d’une personne historique qui était une reine exilée pour cause de magie noire.

EN : Quel est votre lien à la mythologie et la sorcellerie ?

Laura : Les adaptations contemporaines de mythes, c’est vraiment une des choses que je préfère et

je m’interroge aussi sur la différence de traitement du fantastique entre l’Asie et la France. A l’école (en France), quand j’ai commencé à faire des films sur les monstres asiatiques, on me répétait souvent qu’ils n’existaient pas, mais dans certains pays comme en Indonésie ou au Japon, certes ils n’existent pas, mais ils font partie de la vie de tous les jours. Je suis très intéressée par ce que nous raconte le folklore parce que ça en dit beaucoup sur nous, sur l’histoire, sur la société passée et sur qui a eu le droit de raconter ces histoires. Je ne connais pas de sorcières indonésiennes mais je vis sur une île (Angleterre), où derrière leurs apparences, ils sont un peu païens aussi je trouve : j’ai des amies sorcières, un ami médium. Quand on dit sorcière, cela peut être juste des femmes botanistes du Moyen-Age, ce sont beaucoup des projections de peur qu’on y voit, et la définition dépend de qui raconte l’histoire. Je pense qu’on a revendiqué les sorcières comme représentation féministe et c’est bien qu’on les réhabilite.

EN : Parlez-nous de votre prochain projet.

Laura : Mon projet en cours fait partie d’une installation sur la communauté des Dayak en collaboration avec des data scientistes américaines et indonésiennes : elles veulent analyser les données sur les communautés locales et leurs relations aux forêts, notamment à travers la mythologie. Encore une fois, il y a un questionnement sur le lieu en tant qu’espace mesurable, réel, sociologique et topographique. Ça se passe en Angleterre cette fois-ci, il y a la danse comme d’habitude (The Sound Facade) et aussi du folklore.

C’est donc avec une riche et agréable programmation, que nous en avons appris davantage sur le traitement de la magie, ainsi que la représentation des femmes au sein de la culture indonésienne. L’année prochaine, l’édition se concentrera sur un nouveau continent, et nous espérons être tout autant envoûtés par les sorcières !

www.festivaldessortileges.fr/2025.html

www.festivaldessortileges.fr/2025.html

www.facebook.com/events/707994621563657

www.facebook.com/events/707994621563657

Zoé Mottin