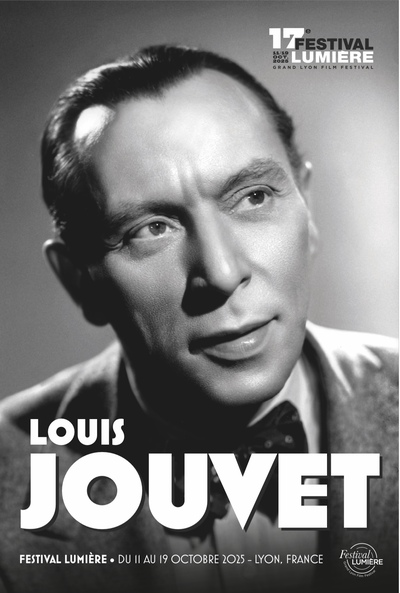

« Tout est grand chez lui. Grand acteur. Grand metteur en scène. Grand directeur de théâtre. Grand bonhomme » disait de Louis Jouvet (1887-1951) le réalisateur Henri Decoin.

De fait Louis Jouvet a été l’une des figures majeures du théâtre et du cinéma français des années 1920 aux années 1940. Pharmacien de formation, il abandonne rapidement la science pour la scène et rejoint Jacques Copeau au Vieux-Colombier, où il forge sa conception exigeante du métier d’acteur : diction, rythme, économie du geste. En 1922, il fonde sa propre troupe à la Comédie des Champs-Élysées, puis dirige l’Athénée, qu’il transforme en un haut lieu du théâtre d’auteur. Fidèle serviteur de Molière, Claudel et surtout Giraudoux — dont il crée La guerre de Troie n’aura pas lieu, Intermezzo et Ondine —, Jouvet incarne un théâtre d’intelligence et de précision, où l’acteur devient le médium d’un texte conçu comme une partition spirituelle.

Pour le cinéma, c’est une autre histoire. Le brillant comédien confiait : « Le cinéma et moi, ça a jamais gazé.» Il se trouvait une tête de brochet à l’écran. Sauf que le cinéma paye mieux que le théâtre. Pour la scène, il est capable de jouer au minimum syndical afin que le projet aboutisse. Il s’offre un confort financier avec les plateaux de cinéma. Sa chance est qu’il soit devenu parlant quand il commence à tourner. Jouvet est un prodige de l’élocution, peu importe le style de langage. Son nom devient rapidement « bankable » et Jouvet s’inscrit en tête d’affiche durant une quinzaine d’années.

Grands classiques

Au cinéma, il impose une présence immédiatement reconnaissable : une silhouette raide, un regard perçant, un verbe tranchant. De Hôtel du Nord (1938) à Carnet de bal (1937), en passant par Topaze (1933), Entrée des artistes (1938), Volpone (1940) ou Knock (1933 et 1951) – « ça vous chatouille ou ça vous gratouille » -, il campe des personnages mêlant cynisme, lucidité et humanité. Son jeu, à la fois distancié et incarné, fait de lui un acteur-intellectuel avant la lettre, admiré autant par ses pairs que par le public. Sacha Guitry, Claude Autant-Lara, Jacques Becker, Marc Allégret et Yves Allégret feront tous appel à ce monstre sacré. Un comédien-penseur mais avant tout un artisan rigoureux au service d’un art dramatique où la parole devient acte et la scène, lieu de vérité. Une technique qui a inspiré la célèbre méthode de l’Actor’s Studio.

Le Festival Lumière lui rend hommage avec une rétrospective bienvenue, « L’art de Louis Jouvet ». Les bas-fonds de Jean Renoir, Un carnet de bal de Julien Duvivier, L’alibi de Pierre Chenal, Hôtel du nord de Marcel Carné (et son mythique duo avec Arletty et sa gueule d’atmosphère), Un revenant de Christian-Jaque, Copie conforme de Jean Dréville, où il se dédouble, Entre onze heures et minuit d’Henri Decoin, Knock et Une histoire d’amour, tous deux de Guy Lefranc.

L’occasion de revoir aussi les stars de cette époque : Arletty, Michel Simon, Françoise Rosay, Charles Dullin, Fernandel, Bourvil, Gaby Morlay, Renée Devillers, Simone Renant, Renée Saint-Cyr, Germaine Dermoz, Pierre Fresnay, Jean Gabin, Jules Berry, Suzy Delair, Madeleine Robinson, Louis Seigner, Bernard Blier…

Et puis quatre films éclectiques. La comédie noire et décalée Drôle de drame de Marcel Carné, le charitable, mystique et fantastique La charrette fantôme de Julien Duvivier, le polar romantique Quai des orfèvres d’Henri-Georges Clouzot et la comédie sentimentale et tragique Les amoureux sont seuls au monde d’Henri Decoin.

Quatre films qui n’ont rien en commun, hormis la présence charismatique de Jouvet, et qui propose, finalement, quatre facettes d’un génial acteur de composition. Un de ces géants du jeu où l’on ne distingue plus le personnage fictif de la personnalité de son interprète.

Ironique dans Drôle de drame (1937)

« – Bizarre, bizarre… – Qu’est-ce qu’il a, votre couteau ? – Comment ? – Vous regardez votre couteau et… et vous dites bizarre, bizarre… alors je croyais que… – Moi j’ai dit bizarre, bizarre, comme c’est étrange. Pourquoi aurais-je dit bizarre, bizarre ? – Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. – Moi, j’ai dit bizarre ? Comme c’est bizarre… »

Ce dialogue « bizarre » entre Louis Jouvet et Michel Simon est sans aucun doute l’un des plus célèbres du cinéma français. Drôle de drame jouit d’un culte qui ne s’efface pas avec le temps. D’abord parce que c’est une histoire simple autour d’un crime, avec une multitude de soupçons et de faux-semblants. Elle est brillamment adaptée par Jacques Prévert. On comprend mieux le sens de l’absurde des répliques et des situations. Ensuite, derrière la caméra, il y a l’un des maîtres du 7e art français, Marcel Carné. C’est leur première collaboration, avant Les visiteurs du soir et Les enfants du Paradis. Enfin, le générique réunit de grandes stars (Jouvet, Simon mais aussi Françoise Rosay) et de nouvelles têtes prometteuses (Jean-Pierre Aumont, Jean-Louis Barrault).

Une histoire plaisante, une comédie policière bien troussée, des acteurs qui se régalent. Il n’en faut pas plus pour que Drôle de drame devienne un immense succès. Mais, à y regarder de plus près, ce ne sont pas les seules raisons. L’alchimie entre Carné et Prévert produit un film aussi poétique que burlesque, habilement monté et moralement singulier. Le film est en fait très corrosif.

Et Jouvet, comme Simon, n’y sont pas pour rien. Les mots sont bien en bouche, et la manière de balancer leur texte est assez unique. Complices et comploteurs, amis méfiants et antagonistes non violents : ils sont bizarres ces deux olibrius. Et pour cause, Jouvet et Simon se détestaient réellement. Chacun jouait dans son couloir, tentant de surpasser l’autre, quitte à le faire chuter.

Qu’importe les moyens, puisqu’à la fin, le résultat est excellent. Et Jouvet, en quelques scènes, démontre son génie dans le rôle d’un évêque rigide, suffisant, suspicieux et ironique. Il incarne une figure vertueuse en apparence, une gardien de la morale publique qui est en réalité hypocrite, obsédé par la décence qu’il prêche sans la pratiquer. Un être pris au piège de ses propres sermons. Il semble jouir d’être la caricature savoureuse du puritanisme anglais, dont la foi sert surtout à masquer le désir et la vanité. Tout Jouvet est là. Un rôle taillé pour son cynisme élégant et sa diction mordante.

Cathartique dans La charette fantôme (1940)

Ce n’est pas le meilleur film de l’acteur. Julien Duvivier adapte ici un roman suédois de Selma Lagerlöf, déjà adapté au cinéma (en version muette) par Victor Sjöström en 1921. Le film faisait partie de la sélection française pour la création du festival du film de Cannes en 1939, finalement annulée à cause du déclenchement de la Seconde guerre mondiale.

Louis Jouvet incarne Georges, l’ami de David Holm (Pierre Fresnay) : poignardé la nuit de la Saint-Sylvestre, il meurt au douzième coup de minuit et revient en spectre lié à la légende de la charrette qui ramasse les âmes. Intellectuel oisif de son vivant, Jouvet devient un guide funèbre dont la froide autorité pousse Holm vers la prise de conscience et la possible rédemption.

Jouvet est omniprésent dans le premier tiers du récit, jusqu’à son décès. Il ne revient qu’à la fin, spectral (littéralement en surimpression de l’image, procédé, hérité du cinéma muet). Ce qui accentue la dimension métaphysique de son rôle fantomatique. Il n’est plus un homme, mais une conscience errante, détachée du monde des vivants. Il est là pour purifier, et accompagner le passage de la souffrance ou de la mort vers la sus-dite rédemption.

Bien trop moraliste et prosélyte, le film navigue entre compassion pour les misérables et portrait de pauvres bougres se réfugiant dans l’alcool et le jeu. Mais on retient aussi le point de vue plutôt « moderne » sur la violence faite aux femmes (que ce soit l’humiliation ou le risque de féminicide). Duvivier prend clairement parti pour défendre les victimes et juge sévèrement la violence masculine.

Quant à Jouvet, il hérite des meilleures répliques (« J’ai failli étudier. J’ai failli. »). Il est immédiatement crédible dans le rôle de cet homme en échec, orgueilleux, superstitieux, libre (dans sa tête) et préférant la pauvreté à l’exploitation. Il a sa dignité (peut-être mal placée). Dans ce Crime et châtiment un peu complaisant avec lui-même, Jouvet est toujours juste en victime qui « n’est maître de rien ». Pourtant, parfaitement en maîtrise de son statut, il hante tout le film même quand il n’est plus à l’écran.

Flic dans Quai des Orfèvres (1947)

Grand classique du film policier à la française (la Série noire de Gallimard vient d’être créée), Quai des Orfèvres, prix de la mise en scène à Venise et triomphe en salles (5,5 millions de spectateurs), est autant un polar qu’un drame romantique qu’un film sur le music-hall. Jouvet y est impérial alors qu’il n’apparaît que tardivement, après 45 minutes de film. Il se fait désirer. Mais une fois dans la place, il ne va rien lâcher. Ni la caméra de Clouzot, ni ses partenaires. C’est sans doute ici que l’acteur compose le plus un de ses rôles. Lui qui n’aime pas forcément être dirigé s’est découvert docile. Ce n’est pas un secret : Henri-Georges Clouzot était un réalisateur brutal, violent, toxique. Mais le cinéaste parvient à diriger Jouvet jusqu’à lui faire atteindre cette vérité théâtrale qui a fait sa réputation devant une caméra.

Quai des Orfèvres est un bijou qui ne vieillit pas. Ce drame de la jalousie ordinaire dans le milieu des variétés compte sur un scénario écrit avec soin. Des personnages jamais stéréotypés et hauts en couleur, des répliques faites sur mesure, une mise en scène carrée. Jouvet arrive comme un chien dans un jeu de quilles. Un meurtre dans la haute société. La chanteuse (Suzy Delair) l’a tué? Son mari (Bernard Blier) voulait l’abattre? Leur amie (Simone Renant) efface les traces? Il faut un coupable, mais surtout il faut la vérité. Une histoire sordide et un trio sous pression tant l’enquêteur sait faire pression sans trop y mettre de gants (« J’ai pas les moyens de m’en payer. »).

L’inspecteur principal adjoint n’aurait pu être qu’un flic déterminé, un peu rude, fouineur et méticuleux. Mais Clouzot, par ailleurs scénariste, concocte un rôle plus nuancé pour un acteur de la trempe de Jouvet. Il en fait un père célibataire d’un garçon ramené des Colonies. L’affection qu’il porte à son fils, racisé (précisons le car c’est assez rare dans le cinéma de l’époque), apporte au personnage une facette plus tendre, pour ne pas dire aimable. Jouvet humanise ainsi un inspecteur dur et manipulateur, mais qui, finalement, ne fait que son job. Droit dans sa fonction. L’acteur épate en jouant ces deux aspects d’un même homme et, à lui seul, transforme le film. Coup double puisqu’il créé aussi un authentique personnage digne des Poirot et autres Maigret.

Romantique dans Les amoureux sont seuls au monde (1948)

Jouvet en homme amoureux? Ce n’est pas forcément ce qu’on retient du comédien. Pourtant dans ce film d’Henri Decoin, scénario par Henri Jeanson (Hôtel du Nord, Carnet de bal), l’acteur épouse parfaitement le registre du drame romantique. Là aussi un drôle de drame d’ailleurs, car l’écriture mêle habilement vaudeville, romantisme et répliques caustiques. Notons d’ailleurs que la copie restaurée est celle voulue par le réalisateur et le scénariste, avec une fin plus amère que le happy end proposé lors de l’exploitation initiale. Et plébiscitée par le public (2,2 millions de spectateurs conquis).

« – Les amoureux sont seuls au monde. – Et les amours courent les rues. »

Jouvet est à la fois égal à lui-même et singulier. Jouvet sourit, a des gestes tendres, joue tout en douceur. Les amoureux, « quand ils sont seuls, ils croient au bonheur. » Il est fou amoureux de sa femme, sa complice avec qui la relation est fusionnelle, mais se laisse manipuler par une ingénue admirative (qu’il finira par traiter de « petite garce« ). Après guerre, les films se construisent autour de lui. Il compose ses personnages autour de sa personnalité et de sa carrure. La mélancolie qui se dégage de ce musicien qui souffre d’un manque de reconnaissance, de confiance en lui aussi, lui va à merveille. Sans doute puise-t-il dans ses propres aventures personnelles.

Bien sûr Jeanson ne se prive pas de lui faire dire quelques petites vacheries, de jouer avec son don pour le sarcasme (le verbe est toujours clair chez Jouvet), d’en faire un homme qui ne sait pas mentir, ou qui assume d’être « sans filtre ». Les dialogues sont exquis (malgré des petites pointes de sexisme désagréables). Les partenaires aussi (Renée Devillers, Dany Robin). Le prologue du film est un délicieux jeu de rôles où le vieux couple s’amuse à rejouer leur rencontre. Bohèmes et bourgeois, ils sont aussi l’incarnation d’une France joyeuse qui veut oublier la guerre.

« – Dis donc. – Quoi? – Je t’aime. – C’est une bonne idée. – C’est une idée fixe. »

À l’audace créative du scénario (comme ce dialogue en voix off sur des images de lieux de souvenirs) s’ajoute une mise en scène inspirée (la concordance des quatre mains jouant du piano). Mais c’est surtout Jouvet qui focalise notre attention. Il mélange l’homme ordinaire et l’artiste solitaire, le mari inséparable et l’homme séduit par une autre, le bienveillant et le monstre. Tous les sentiments qu’il traverse sont palpables. Jouvet est un amoureux seul au monde. Et la caméra l’aime encore plus.

Quand Jouvet apparait dans un film, le film n’est plus le même.