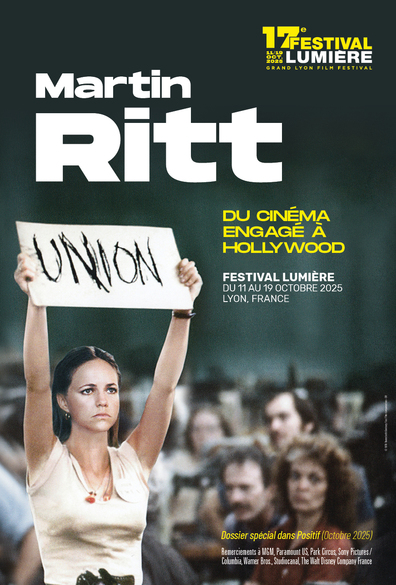

Au Festival Lumière 2025, Martin Ritt sort enfin de l’ombre où la cinéphilie l’avait relégué. Cinéaste moral et fraternel, figure d’un Hollywood social et politique, Ritt (1914-1990) fait l’objet d’une rétrospective de quatorze films, proposant ainsi une traversée pleine d’humanité et de lucidité alors que l’Amérique perd actuellement pieds dans ces deux domaines. De L’Homme qui tua la peur (1957) à Stanley et Iris (1990), son œuvre retrace plus de trente années d’engagements, entre colère et tendresse.

Né à New York, issu d’une famille d’immigrants juifs polonais, Martin Ritt découvre très tôt le théâtre comme un espace de parole et de conscience. Dans les années 1930, il rejoint le Federal Theatre Project et le Group Theatre, foyers d’un art populaire et social. La guerre l’éloigne un temps des planches : engagé dans l’US Army Air Force, il joue dans Winged Victory (1944), film patriotique collectif.

De retour à la vie civile, il s’impose comme metteur en scène de télévision. Mais l’Amérique maccarthyste le frappe de plein fouet : accusé de sympathies communistes, il est inscrit sur la « liste noire » du cinéma et banni des studios. Ce bannissement forge sa morale artistique : Ritt refusera désormais tout cynisme et fera de la dignité le cœur de sa mise en scène. De cette expérience où des citoyens deviennent suspects, il en tirera un de ses meilleurs films, Le prête-nom (The Front).

La rétrospective Lumière : redonner voix à l’humanité

La rétrospective lyonnaise du Festival Lumière 2025 offre un parcours intégral de cette œuvre à la fois discrète et vibrante. Seront projetés : L’Homme qui tua la peur (1957) ; Les Sensuels (1957) ; Les Feux de l’été (1958) ; Paris Blues (1961) ; Le Plus sauvage d’entre tous (Hud, 1963) ; L’Espion qui venait du froid (1965) ; Hombre (1967) ; Traître sur commande (The Molly Maguires, 1970) ; Le Prête-nom (1976) ; Norma Rae (1979) ; Cross Creek / Marjorie (1983) ; Murphy’s Romance (1985) ; Cinglée (Nuts) (1987) ; et Stanley et Iris (1990).

Il arrive au cinéma en 1957 avec L’Homme qui tua la peur (Edge of the City), portrait bouleversant de solidarité interraciale porté par Sidney Poitier, première grande star afro-américaine d’Hollywood. C’est le point de départ d’une filmographie éclectique qui, sans jamais se poser en manifeste, demeure traversée par un profond humanisme.

Une conscience de l’Amérique

Ritt s’est toujours effacé derrière son sujet, privilégiant un cinéma réaliste. Sa caméra, volontairement discrète, privilégie l’efficacité à l’effet. Mais dans cette sobriété se déploie avec un sens aigu du rythme dramatique et une direction d’acteurs d’une rare justesse. Paul Newman, Sally Field, Sidney Poitier, Woody Allen, Richard Harris, Orson Welles, Richard Burton, Sean Connery, James Garner, Barbra Streisand, Jane Fonda, Robert de Niro, ou encore Joanne Woodward : tous ont trouvé chez lui un espace de vérité.

Ses films abordent les grandes fractures de l’Amérique : racisme, pauvreté, solitude, déclassement. Les Feux de l’été (1958) explore les tensions d’un Sud étouffant ; Hud, le plus sauvage d’entre tous (1963) est une radiographie la brutalité individualiste de l’Ouest texan ; The Spy Who Came in from the Cold (1965) plonge dans la désillusion politique du monde de l’espionnage ; Norma Rae (1979), reste un modèle avec ce portrait d’ouvrière syndicaliste, qui enflamme la fin des années 1970 d’une énergie féministe inédite.

Les feux de l’été (The Long, Hot Summer) – 1958

Un mélodrame sudiste doté d’un gros casting (Paul Newman sublimement beau, Orson Welles, Joanne Woodward, Lee Remick, Angela Lansbury)

« Parfois le pot de terre écrase le pot de fer »

Aimer la vie malgré ses vicissitudes. Un conflit père fils, un étranger désigné comme héritier, des jalousies ordinaires et une sale rumeur qui forge les réputations.

L’un de ses meilleurs films.

Sous des formes variées — western (Hombre, 1967), drame social (Sounder, 1972, absent du cycle mais essentiel), satire du maccarthysme (Le Prête-nom, 1976) ou mélodrame sentimental (Murphy’s Romance, 1985) — Ritt célèbre la résistance des consciences contre l’arbitraire.

Un auteur artisan

Bien que rarement primé à la hauteur de son talent, Ritt laisse une empreinte majeure. Hud lui valut une nomination à l’Oscar du meilleur réalisateur et un BAFTA du meilleur film. Norma Rae remporta l’Oscar de la meilleure actrice pour Sally Field et fit triompher son engagement syndical à Cannes en 1979 avec un prix d’interprétation mérité. Plusieurs de ses films — Hud, Sounder, Norma Rae, Edge of the City — sont aujourd’hui conservés au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès pour leur valeur patrimoniale et morale.

Paris Blues – 1961

Une rom-com jazzy charmeuse et charmante qui réunit Paul Newman et Sidney Potier, Joanne Woodward (épouse de Newman) et Diahann Carroll (amante de Poitier), mais aussi Louis Armstrong, Barbara Laage et Serge Reggianni (mentionné comme si c’était son premier rôle après 30 ans de carrière.

« Comment tu vas me déclarer? Souvenir de Paris? »

« Je ne suis pas le genre de mecs que tu cherches. – Ah oui? – Je ne suis pas sur le marché. – Je ne faisais pas du shopping. »

La liberté de l’artiste dans une carte postale parisienne (avec un petit détour moins glam du côté des puces de Montreuil). Derrière ce portrait des clubs dans les caves de Montparnasse, un discours sur le racisme aux Etats-Unis et l’identité.

Auteur respecté pour la rigueur de ses films et la noblesse de ses thèmes, des récits progressistes autour d’êtres humains en questionnement, Martin Ritt, artisan plus que théoricien, a su donner à l’Amérique une image de probité — celle d’un pays encore capable d’introspection. Loin de l’American Dream et à l’écart des récits triomphateurs, il a amené au cinéma américain une sensibilité et une profondeur psychologique en mettant en lumière des « outcasts » de la civilisation occidentale.

Ritt s’affirme ainsi comme un cinéaste fidèle à sa propre exigence : croire encore en l’homme, même au bord du désenchantement.

Une Amérique à la marge

Il y a, dans ses films, une manière rare de se laisser couler dans le rythme de leur environnement. Rien n’y est forcé. Les histoires semblent épouser la respiration des paysages, la cadence du travail, la lenteur du quotidien. Arizona, Mississippi, Louisiane, Texas : autant de territoires à la fois vastes et étouffants, qui deviennent des personnages à part entière. Ritt filme une Amérique profonde, close sur elle-même, avec ses drugstores et ses silences pesants, où les troubles sont proscrits. Des territoires ruraux, poussiéreux, inquiets du changement, où la modernité avance à reculons. Mais aussi des paysages de labeur (usines, mines, champs, ranchs), des villes de petite classe moyenne où l’ennui et la peur de l’autre ferment les horizons. De temps en temps, il revient dans de plus grandes villes (New York, Paris).

Hombre (1967)

Un étrange western qu’on pourrait qualifier de bipolaire. Dans cette dadaptation d’un roman d’Elmore Leonard, Paul Newman (again) est un blanc qui ne pense pas comme un blanc.

«[Les Indiens] ont tout perdu et n’ont nulle par où aller. Le blanc a apporté la haine, la maladie et l’alcool. Il se dit Chrétien .» La violence est larvée, parfois brutale, mais ne survient qu’après une heure seulement. S’ensuit pour le final, 40 minutes de piège en huis-clos, entre dilemme collectif et épilogue incertain. La tension est épurée dans ce quasi survival de groupe. Une œuvre très pessimiste mais sans doute l’une des meilleures mises en scène du réalisateur.

Dans ces mondes immobiles, être noir, amérindien, communiste, mère célibataire, docker, ou syndicaliste, c’est déjà être une menace — celle d’un changement que beaucoup refusent. C’est aussi l’illustration d’injustices permanentes. Le décor traduit ainsi une tension : entre terre et progrès, orgueil et fraternité, isolement et solidarité.

Un cinéma de tensions

Ses scénarios, toujours bien troussés, mêlent engagement et précision des relations humaines. Des hommes et des femmes rattrapés par les tensions sociales et morales de leur époque. L’argent, moteur ou poison, y devient une obsession permanente, tandis que les chevaux, symboles de liberté farouche, hantent souvent le cadre — du Texas de Hud à l’Arizona de Murphy’s Romance en passant par le Nouveau-Mexique de Hombre et la Louisiane de Casey’s Shadow.

Passionné par les chevaux depuis sa jeunesse, ils sont le symbole d’une liberté indomptable et d’une relation de confiance fondée sur le respect — des valeurs qu’il plaçait aussi au cœur de sa vie et de son cinéma. Dans ses films, comme dans son existence, le cheval représente la droiture face à la brutalité du monde : un compagnon d’âme plutôt qu’un animal de spectacle.

Le Prête-nom (The Front) – 1976

Le Maccarthysme, Martin Ritt connaît. Il a été sur la fameuse Liste noire, tout comme le co-scénariste du film Walter Bernstein et les acteurs Zero Mostel, Herschel Bernardi, Lloyd Gough, et Joshua Shelley. Cette comédie dramatique et politique est aussi le meilleur rôle de Woody Allen, comédien, en dehors des films qu’il a lui-même réalisé.

Situé ans le milieu de la télévision et à New York, Ritt se déporte dans un environnement qu’il connaît intimement. Misère, suicide, pression psychologique : il montre les effets d’une politique liberticide dans un contexte paranoïaque. Une fois de plus, un cas de conscience terrible s’impose aux personnages. Ritt se venge avec un grand « Allez vous faire foutre! »

Autant de valeurs qui peuplent son cinéma. Les récits se focalisent autour de travailleurs : dockers, mineurs, ouvriers, fermiers ou petits commerçants — des gens simples, enracinés dans une Amérique concrète, où l’on vit de ses mains et de sa dignité. Ses films explorent la condition laborieuse sous toutes ses formes : les dockers de L’Homme qui tua la peur (1957), les ouvrières du textile de Norma Rae (1979), les mineurs de charbon de Traître sur commande (1970) ou les métayers noirs de Sounder (1972). Dans les grands espaces, les cowboys et ranchers de Hud (1963) ou Hombre (1967) incarnent une liberté fragile, menacée par l’argent et la corruption morale. Ritt dépeint aussi la petite bourgeoisie des banlieues américaines – commerçants, cadres, ménagères – dans Les Sensuels (1957), Les Feux de l’été (1958), Murphy’s romance (1985) où les rapports sociaux s’étouffent dans la bienséance et les drugstores climatisés.

Un monde fracturé

Mais son regard embrasse tout un spectre social : les musiciens de jazz de Paris Blues (1961), l’écrivaine libre de Cross Creek (1983), les artistes sous surveillance du Prête-nom (1976), ou encore les agents secrets fatigués de L’Espion qui venait du froid (1965). Ritt s’attache à celles et ceux que le système oublie : enseignants dans les marges (Conrack, 1974), employés, serveuses, travailleurs précaires (Stanley & Iris, 1990). Dans son univers, chaque métier devient un miroir de la société américaine — une ligne de fracture entre ceux qui obéissent et ceux qui résistent, entre les conformistes et les affranchis. Chez Ritt, la noblesse du travail n’est jamais idéalisée : elle est vécue comme une lutte, une condition existentielle où s’éprouvent la dignité, la colère et l’amour-propre.

Norma Rae (1979)

Un drame social qui a gardé toute sa force. Exceptionnelle, Sally Field (Oscar et prix d’interprétation à Cannes pour ce rôle) porte sur ses frêles épaules un film d’une intensité rare. Le bruit des machines de tissage est aussi destructeur que le cynisme et la mauvaise foi des cadres à col blanc. « Il faut se tenir à carreau« , quitte à devenir sourd. Les victimes sont précaires : des noirs, des femmes. L’une d’entre elles, « mère illégitime » et surtout célibataire de tois enfants, va finalement se battre, envers et contre tous, pour créer un syndicat, quitte à tout perdre.

« Je ne suis pas parfaite. J’ai fait des erreurs« . Le trouble de l’ordre est cher payé, mais dans ce sud baptiste, Ritt achève la lutte « finale » par un épilogue aussi doux que lumineux.

Car derrière cette galerie d’ouvriers, d’artisans et d’artistes, se dessine la foi politique de Ritt : celle d’un homme convaincu que la valeur du travail est inséparable de la liberté individuelle. Dans ses films, le labeur n’est pas seulement un gagne-pain, mais un terrain d’affirmation de soi — une façon de dire non à l’humiliation, à l’injustice, à l’ordre établi. Il filme des hommes et des femmes debout, clairvoyants, parfois épuisés, mais jamais résignés. En plaçant la morale du travail au cœur de sa mise en scène, Ritt élève les métiers ordinaires au rang d’acte de résistance. Son cinéma est celui de la sueur et de la conscience, des bons choix face au monde injuste.

Une fraternité réelle

Il aime les personnages qui ont du caractère, de la dérision, voire de la franchise (souvent caustique). Ses héros sont des affranchis : solitaires, désenchantés, parfois cabossés, mais qui savent dire non et rester dignes. Ils sont traqués — par une foule, un ex, des bandits ou des extrémistes — et trouvent souvent leur salut dans des alliances improbables, des solidarités nées entre des êtres que tout oppose. Là réside sans doute la plus belle idée du cinéma de Ritt : la fraternité comme réflexe vital, presque animal, dans un monde de méfiance.

Les relations amoureuses, elles, se heurtent à l’ordre établi : love stories impossibles ou contrariées, désir et devoir en perpétuel conflit. Chez Ritt, les femmes sont fortes, parfois blessées, mais jamais soumises. Qu’elles soient syndicaliste (Norma Rae), intellectuelle (Le Prête-nom), institutrice (Samantha Egger, disparue cette semaine, dans Traitre sur commande) ou call-girl (Cinglée), elles refusent le rôle qu’on leur assigne. En rebelles, elles affrontent la violence, la lâcheté masculine, et revendiquent leur liberté — souvent à contre-courant d’un patriarcat provincial.

Murphy’s Romance – 1985

Un peu mélo, un peu comédie, pas mal sentimental. Voulu et produit par Sally Field, le film est une ode à la femme libre, travailleuse, et émancipée. « Je ferai bien le trottoir mais il n’y en a qu’un ici ». Dans ce bled de l’Arizona, Martin Ritt filme une Amérique rurale et conservatrice. « On peut porter une arme mais pas avorter ».

Inédit en France, c’est aussi le dernier bon film du réalisateur, grâce à de bons dialogues, une histoire solide et un James Garner (pas vraiment le choix idéal pour le studio à l’époque) exquis. Cela lui vaut une nomination à l’Oscar, qui s’ajoute à celle de la sublime photo de William A. Fraker.

Dans ce cinéma sans emphase, l’héroïsme consiste à ne pas céder. à ne pas se corrompre, à ne pas se taire. Paul Newman et Sally Field, ses deux interprètes emblématiques, incarnent à merveille cet idéal de résistance intérieure : la beauté de ceux qui tiennent bon, seuls contre tous.

Le monde de Ritt est celui d’une Amérique qui change, qui tremble et qui doute. Une Amérique à la fois terrienne et politique, inquiète de ses fractures mais capable de sursauts. Dans ce pays qui se méfie de l’étranger, de la différence, de la pensée libre, Ritt filme ce que peu osent regarder : les marges, la honte, la tendresse, la colère. Et toujours, sous la poussière, la possibilité d’un geste juste. Et comme le clame si bien Norma Rae quand on lui demande ce qu’elle va devenir : « Vivre. Quoi d’autre?«