Parmi les nombreux courts métrages présentés à Annecy cette année, pas moins d’une douzaine, compétitions officielles et étudiantes confondues, traitaient de la thématique du rapport au corps, de la sexualité et de la parentalité. Fiction, documentaire, autobiographie… : tous les formats se confondent pour évoquer ces sujets à travers un point de vue très souvent féminin. Un choix de programmation qui affirme les valeurs féministes du festival.

Le corps

Poils, seins, fluides, chirurgie, ménopause, tout le corps est étudié, transformé et raconté. Ode à l’acceptation personnelle, ces nombreux courts métrages (pour la plupart étudiants) ouvrent un nouveau regard sur des particularités corporelles qui sont disgracieuses aux yeux des standards de beauté actuelle.

Dans un univers intérieur qu’on pourrait qualifier d’utérin, on découvre une marionnette d’une femme âgée, nue, explorant les cavités et les ruisseaux qui l’entourent. Sans redondance à l’image, les voix de plusieurs femmes révèlent dans Voies de passages de Geneviève TREMBLAY et Milla CUMMINGS, une nouvelle vision de la ménopause et des changements qu’elle implique. Alors que ces symptômes sont habituellement perçus négativement, ces femmes ménopausées témoignent également de ce qu’elles apprécient découvrir ainsi que des sensations et ressentis nouveaux qui accompagnent cette évolution du corps. Une manière douce d’aborder et de dédramatiser ce symbole du temps qui est passé.

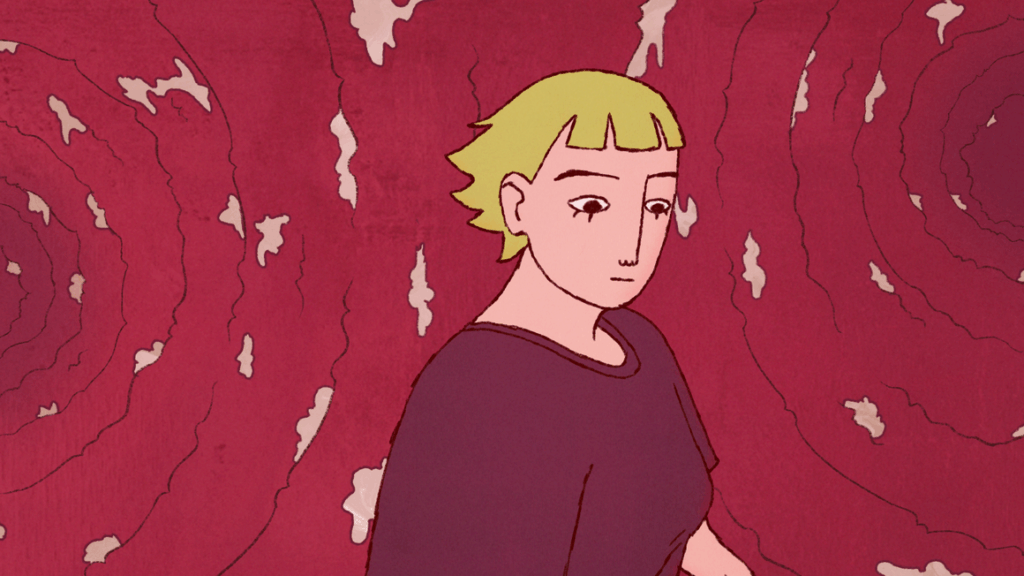

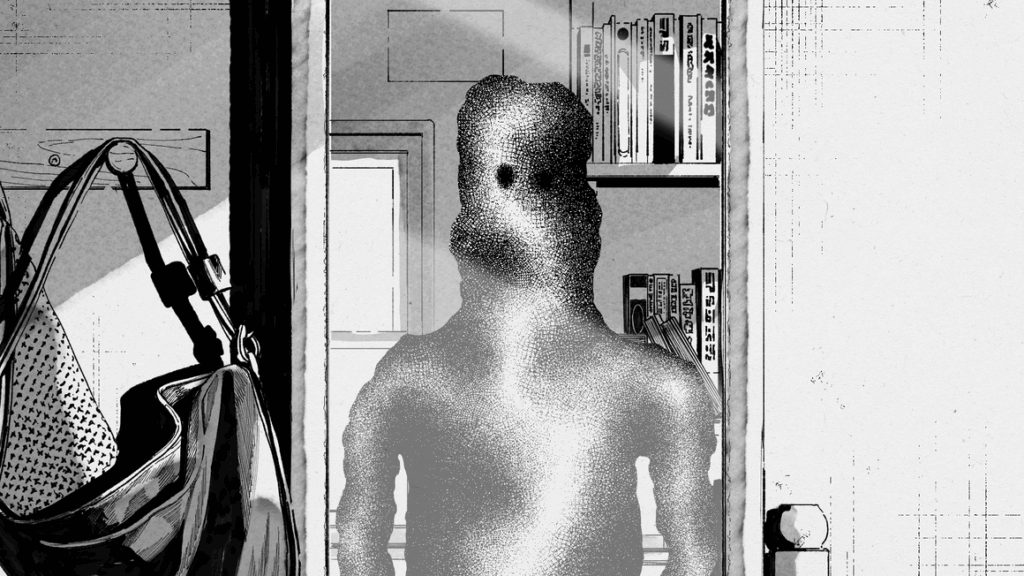

Le recours à la chirurgie esthétique est véritablement culturel dans certains pays d’Asie, et c’est ce dont il est question dans Watashiha, Watashito, Watashiga, Watashiwo d’Arisa WAKAMI. Une voie subjective raconte dans une image nuancée de gris, sa relation à son corps, et aux autres, à travers les modifications physiques qu’elle s’inflige, décrites comme une forme d’addiction. L’attention particulière accordée aux sons permet un rendu équilibré et vivant, créant chez le spectateur une empathie physique dérangeante à partir d’images abstraites, preuve que l’on peut réussir à mettre mal à l’aise sans forcément entrer dans des représentations chirurgicales et gores. Les nombreuses alternances de styles graphiques évoquent la grande quête du « moi » et la difficulté de se trouver et de s’accepter.

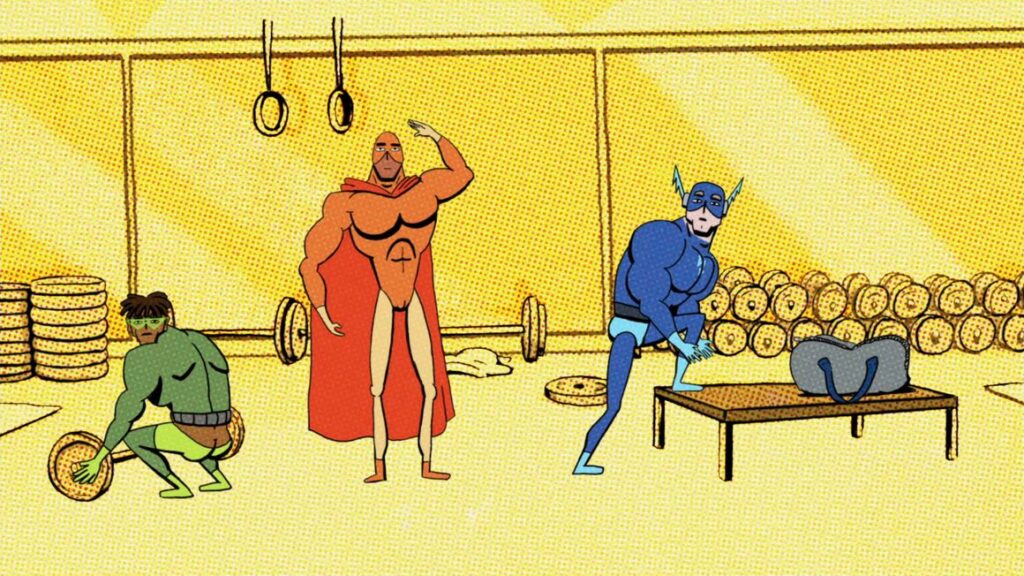

Beaucoup de ces courts métrages prennent pour sujet le corps féminin et son appartenance à la société. Cependant, Lepší člověk (Meilleure personne) de Marek Koutesh, interroge sous une forme d’interview dessinée humoristique, reprenant des clichés comme le gangsta rap ou l’apparence de comics, le phénomène des gyms bros : ces hommes qui ont une certaine obsession pour la musculation et qui cherchent à atteindre un idéal corporel très musclé, significatif pour eux de « bonne santé » et de réussite, créant autour d’eux une véritable communauté d’adeptes qui s’auto-alimente. Il n’est pas question ici d’étudier en détail le quotidien de ces hommes, mais plutôt de comprendre l’origine de cette passion. Ils décrivent le culturisme comme une réponse salvatrice face aux violences, aux difficultés de sortir des standards de beauté et aux traumas internes. Le décalage humoristique permet de mettre de la distance et dédramatise tout en soulignant une problématique sociétale : comment se définir en tant qu’homme, exprimer son mal-être et sa masculinité.

Sexualité

Le rapport au corps et à l’intime sont étroitement liés : lieux de vulnérabilités, ils sont aussi terrains d’introspection et de découvertes. Deux courts métrages étudiants : En jeg ser (Casual) de Kauli GREEN et Pillow talks de Amandine VAUTRIN ont pour point de départ les relations sexuelles et romantiques non monogames. Chacun exprime les contradictions et les difficultés de ces dynamiques sociales particulières et posent la question de notre rapport à l’intime, au corps, et aux limites.

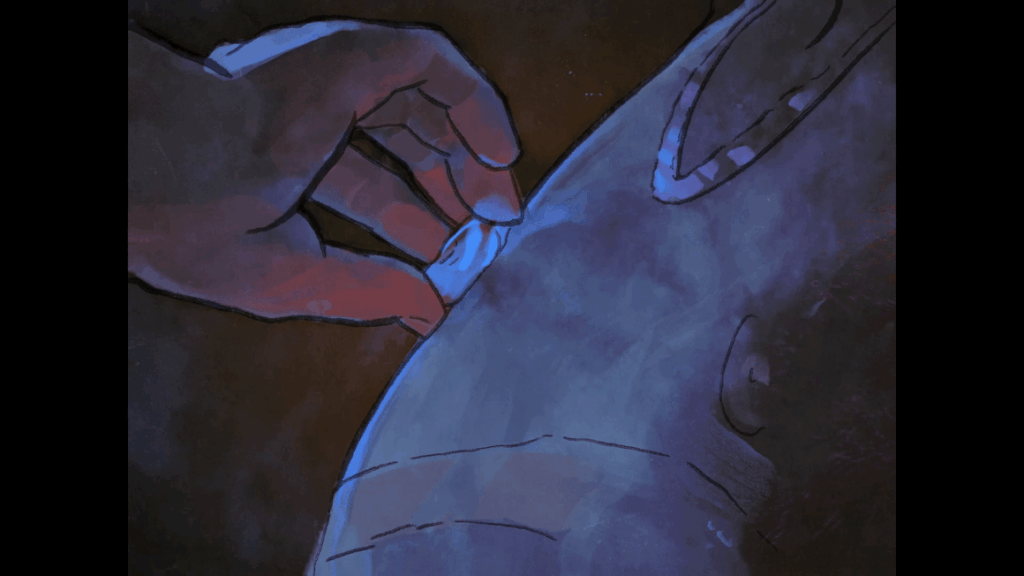

Sexualité et sentiments, qu’est ce qui finalement fait le plus peur ? Dans une image bleuté et pleine de douceur, les coups de pinceaux numériques et la rotoscopie (assistée par IA) révélent des personnages très vivants et crédibles. En jeg ser confronte dans un dialogue en voix off deux points de vues différents qui négocient vulnérabilité et intimité romantique. L’un avec l’autre, les deux personnages s’assoupliront petit à petit sur leur propres limites en gagnant en aisance, ensemble. On notera également qu’aucune mention de genre n’est attribuée ici et que les charadesigns décrivent une relation queer (un des deux personnages semble être transgenre puisqu’il présente une apparence masculine et possède un sexe féminin en plus d’un pansement sur le torse, évoquant une mammectomie), une des rares représentations queer du festival cette année.

Bienveillance, danger et faux semblants : il n’est pas facile d’avoir une vie sexuelle épanouie en tant que femme qui ne se retrouve pas dans la monogamie. Pillow Talks nous raconte dans une alternance de gros plans, de hors champs et de superpositions, le parcours d’une femme qui se sent bloquée, objectifiée, violentée par les hommes à travers des rencontre avec plusieurs de ses amants. Parfois associé au mystère et au sacré, le violet représente aussi une dualité entre le chaud et le froid, bleu et rouge, qui exprime ici les contradictions et difficultés de la pluralité de partenaires sexuels.

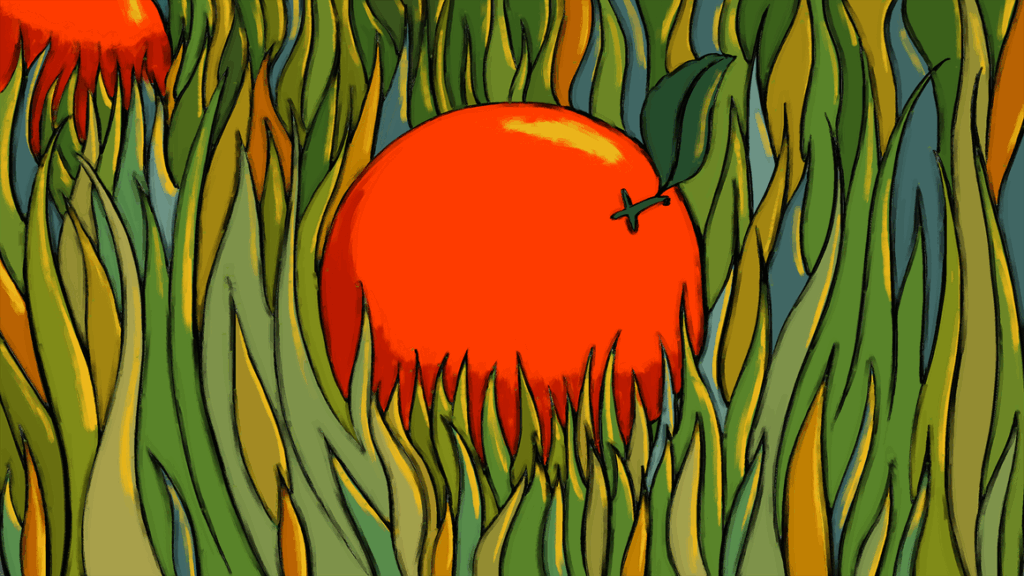

Grace à une métaphore végétale rappelant les peintures de Georgia O’Keeffe, Eating of an orange de May KINDRED-BOOTHBY raconte la découverte de la sexualité et plus particulièrement de la masturbation féminine à travers la consommation d’un nouveau fruit du péché, une orange,par une femme qui vit dans une communauté très conformiste. Régulier, précis, et symétrique : le personnage va briser son ballet quotidien lorsqu’elle accepte une orange d’une inconnue, ouvrant un monde de nouveautés et de désirs, symbolisé par un imaginaire végétal tropical où règnent les limaces. Balancée entre deux mondes, elle devra finalement faire un choix : abandonner sa découverte ou quitter sa vie normée ?

Parentalité

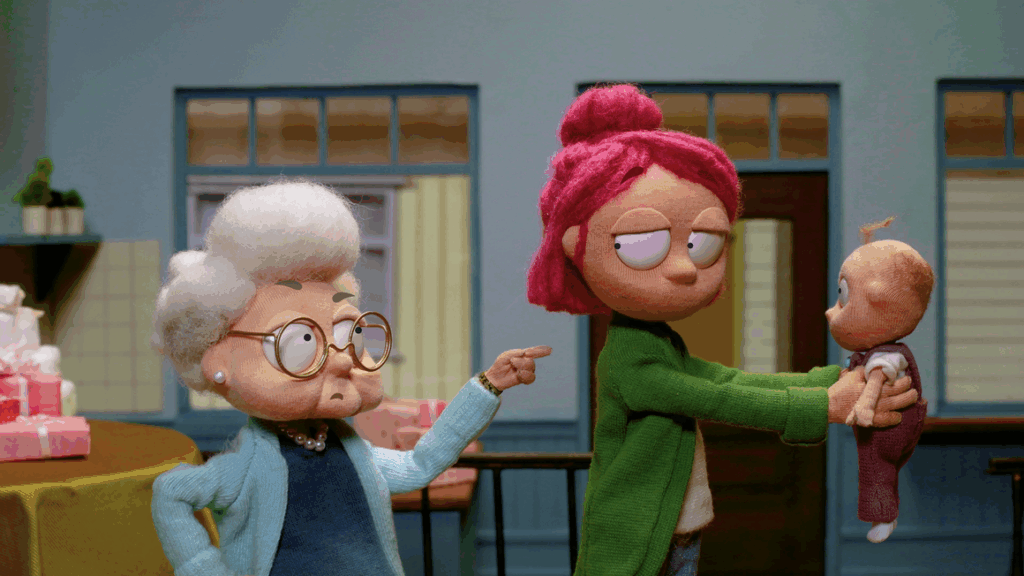

Si le lien semble rapide entre sexualité, corps et parentalité, Ovary-acting de Ida MELUM illustre l’interdépendance de ces trois thématiques à travers une animation en stop motion, mettant en scène un débat entre une femme et son utérus sur le devoir d’avoir un enfant. Reprenant les codes des comédies musicales issues de Broadway, de nombreuses chansons chorégraphiées interrogent avec légèreté et humour ce qu’être une mère, mais surtout une femme, face à la pression sociale et hormonale, et mettent l’accent sur l’importance d’avoir le choix et de garder le contrôle sur son corps.

Autre thématique abordée, celle de la charge mentale qui pèse sur une mère de famille. My Wonderful life de Calleen KOH suit le parcours autodestructeur de Grace, une femme qui découvre, après un accident, le bonheur d’échapper à sa vie quotidienne : son travail sédentaire qui lui offre peu de reconnaissance ou encore sa vie avec une famille qui, bien que très dépendante d’elle, la néglige fortement. A l’hôpital, au contraire, on prend soin d’elle et elle souhaite y rester le plus longtemps possible. Son plan : se mutiler chaque jour un peu plus pour garantir sa place dans ce paradis médical. Macabre, ce court est aussi rempli d’humour et aborde avec l’absurde le double emploi caché de beaucoup de femmes, proposant ainsi une remise en question sur ce sujet sociétal.

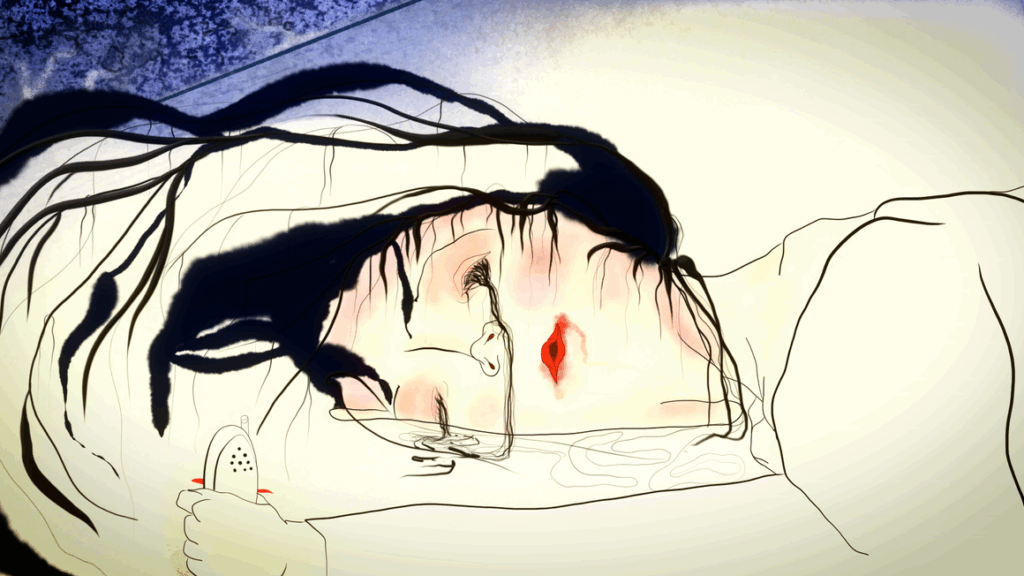

L’enfant et la mère de Naomi NOIR, court métrage étudiant traite, lui, d’un autre type de charge mentale, plus spécifique encore, celui d’une mère d’un enfant handicapé. Les designs poussent les curseurs de la « laideur » avec des traits biscornus et un patchwork déconcertant pour se confondre au mieux avec un discours qui traduit un profond désespoir et une grande fatigue. Alliant fond et forme, ce court est une véritable prise de risque qui s’exprime dans un visuel marquant et authentique.

Animation et introspection

A l’inverse de l’édition passé, dont les courts métrages sur le rapport au corps et à la sexualité se concentraient sur le lien entre intime et violence avec par exemple Rising Above de Natálie DURCHÁNKOVÁ, Tabac froid d’Arthur Jamain et Etre une graine de Julia GRANILLO TOSTADO, la programmation 2025 s’attarde davantage sur l’exploration intérieure et l’acceptation de soi. Permettant une harmonie visuelle et un imaginaire infini, l’animation n’en a pas fini de faire des allers-retours entre l’interne subjectif et le monde externe, et semble le médium idéal pour traiter de sujets qui relèvent du privé, comme le corps. Un autre film de cette édition, Cottage Cheese de Janina MÜLLER, Liina LUOMAJOKI, Lena METZGER et Alice KUNZ, illustre parfaitement ces transitions propres à l’animation, en liant intérieur et onirisme, nous baladant ainsi dans un univers utérin. On peut également souligner qu’un grand nombre de courts métrages travaillant ces thèmes sont des films de fins d’études (et en forte majorité réalisés par des femmes), ce qui semble être une constante d’année en année : l’intérêt sans cesse renouvelé de la jeunesse accompagne ainsi la manière dont évolue la vision de notre corporalité, et induit ses représentations futures.