Une icône. Un monstre sacré. Une légende. Robert Redford pouvait s’adjuger tous ces qualificatifs. Pas seulement parce qu’il a été la tête d’affiche d’immenses succès au box office – L’arnaque (21e film le plus populaire en salles aux Etats-Unis), Butch Cassidy et le Kid (40e), Out of Africa, sans oublier les deux films Marvel où il est apparu. Pas seulement, non plus, parce qu’il a reçu de multiples prix prestigieux (Oscars, Golden Globes, divers honneurs dans tous les pays) en plus d’avoir fait le tour des grands festivals. Enfin, parce que certains de ses films ont réellement eu un impact sur des générations de cinéphiles, notamment entre les années 1960 et 1990, dans des genres très variés.

Gatsby

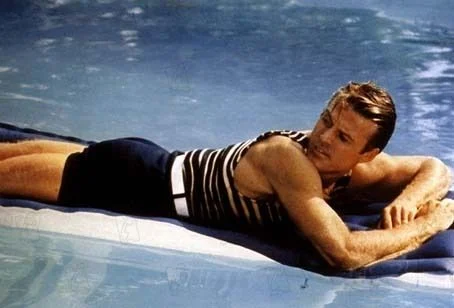

Si Redford était à part, c’est bien parce qu’il a eu une vie en dehors d’Hollywood et qu’il a défendu comme personne une certaine idée du cinéma. Le 8 octobre Gatsby le magnifique, réalisé par Jack Layton et scénarisé par Francis Ford Coppola, ressort dans les salles françaises. Une version restaurée qui célèbre le centenaire du roman de Fitzgerald. Le film, pas vraiment son meilleur, a été un de ses nombreux succès au box office. En 1974, Redford, 38 ans, archétype de la beauté californienne, a déjà une dizaine de cartons dans sa filmographie, dans tous les genres, du western à la comédie romantique, du drame (sportif, mélo) au film engagé .

Il a tourné avec Robert Mulligan (Daisy Clover), Arthur Penn (La poursuite impitoyable), Gene Saks (Pieds nus dans le parc), Michael Ritchie (La descente infernale, Votez McKay), Peter Yates (Les quatre malfrats) et bien entendu George Roy Hill qui lui offre ses deux plus gros triomphes populaires aux côtés de son ami Paul Newman (Butch Cassidy, L’arnaque). C’est aussi le début de sa longue collaboration avec Sydney Pollack : Propriété interdite, Jeremiah Johnson, Nos plus belles années.

Redford c’est un physique, une belle gueule, mais surtout une esprit mû par ses convictions et porté plutôt sur des anti-héros. Il n’hésite pas à interpréter un homosexuel refoulé, un évadé, un hors-la-loi, un champion arrogant, un homme toxique, un voleur… Il incarne ainsi des hommes qui peuvent être idéalistes, conformistes pour survivre, vulnérables, naïfs, distants, impuslifs, amers, froids, anxieux, rationnels mais aussi loyaux ou opportunistes, égocentrés ou solitaires, résilients ou fragiles, taciturnes ou charismatiques, cyniques ou ironiques, séduisants mais fuyants, pas forcément sympathiques ni empathiques.

On est loin du mythe masculin qu’Hollywood a propagé durant des décennies à travers ses stars. En cela, sans tourner avec les réalisateurs du Nouvel Hollywood, il accompagne un nouveau cinéma américain plus politique et plus névrotique.

Aigles et condor

Reste que sa beauté plastique l’a souvent déclassé auprès des cinéphiles, qui lui préféraient Hoffman, De Niro, Pacino, Nicholson et même Newman, effaçant en partie l’impact de son jeu. Redford préfère être au service d’un film, et souvent de son sujet, plutôt que de l’écraser avec une performance d’acteur. Après Gatsby, il retrouve George Roy Hill (La Kermesse des aigles, où il est un splendide acrobate, mytho et loser, en quête de gloire) et Sydney Pollack (Les trois jours du Condor, thriller parano glaçant et prémonitoire). Mais c’est avec Alan J. Pakula qu’il va trouver un personnage bien plus important que lui en endossant les habits du journaliste Bob Woodward dans Les hommes du président.

Celui qui se rêvait artiste à Paris et à Rome, et qui a du piteusement rentrer en Amérique sans un sou en poche, est devenu une star de premier plan en une dizaine d’années. Mais surtout il symbolise alors cette Amérique à la puissance fragilisée par une décennie de violences politiques inouies, une crise économique et la défaite au Vietnam. Qu’il soit un candidat malléable et pragmatique dans un système électoral fabriqué par les médias, un journaliste tenace qui affronte le président Nixon, un lanceur d’alerte impuissant face aux dérives de la CIA, un homme qui hésite à se battre contre l’oppression du maccarthysme, ou des personnages en lutte contre une civilisation destructrice (écologie, Amérindiens), Robert Redford a fait du doute démocratique, de la responsabilité civique et de la critique des systèmes et des prédateurs son terrain de jeu favori, et ce, sans rien perdre de son aura.

« Ma découverte de la France prégaulliste fut le début d’une conscience politique cohérente, car j’ai dû m’interroger sur la raison pour laquelle il était difficile, pour nous, Américains, de nous adapter à l’étranger. Mais j’ai aussi pris conscience de la puissance économique et culturelle de l’Amérique. »

Pourtant, à la fin des années 1970, l’acteur semble sous pression. Il ne tourne que trois films en quatre ans : Un pont trop loin de Richard Attenborough, Brubaker de Stuart Rosenberg, qui dénonce les conditions pénitentiaires inhumaines, et un cinquième film avec Pollack, Le cavalier électrique qui cible un consumérisme destructeur des valeurs américaines.

Enfant turbulent et ado rebelle, Redford, pas loin d’être anarchiste comme dans certains de ses plus grands rôles, n’aime pas se soumettre à Hollywood. Lui qui est né à Santa Monica, en 1936, à quelques kilomètres des studios de cinéma, claque régulièrement la porte du système. Un esprit de résistance qui apparaît très tôt. Dans les années 1960 quand, avec ses premiers cachets, il acquiert un terrain à Provo dans l’Utah. Puis, quand il s’offre quelques années plus tard une parenthèse européenne, entre Grèce et Crète, avec sa famille, où il lit et il peint.

Sundance

À la fin des années 1970, il n’en peut plus d’être un produit du soft power américain. Depuis le tournage de Jeremiah Johnson (préfigurateur de Danse avec les loups et de The Revenant), il s’intéresse à l’environnement. Ecologiste activiste dès ces années là. Il se passionne aussi de plus en plus à la culture amérindienne, jusqu’à en devenir un vrai connaisseur et un grand collectionneur. Et puis, logiquement, l’acteur commence à s’impliquer dans des initiatives autour de la défense de l’environnement, du consommateur et des valeurs démocratiques. Un combat citoyen qu’il ne lâchera jamais.

En cela, il est l’alter-ego de Jane Fonda, avec qui il a souvent partagé l’affiche, mais sans provoquer le même clivage auprès du public américain que sa consœur. En 1979, Robert Redford va opérer une triple mutation : il va se faire plus rare, il va devenir réalisateur, et il va vouloir transmettre et promouvoir un cinéma non formaté par Hollywood.

« J’ai découvert un ingrédient de base de la “formule Sundance” dix ans avant même que l’institut n’existe. C’était une expérimentation de distribution de films au début des années 1970 : une organisation à but non lucratif appelée Education, Youth, and Recreation, ou EYR. Nous rachetions des films inédits — des documentaires et des courts métrages — qui dormaient en boîtes dans des entrepôts, et nous les sortions en distribution indépendante sur les campus universitaires. Les recettes servaient à aider au démarrage de cinéastes alors inconnus comme Martin Scorsese et d’auteurs comme Sam Shepard. Mais, malgré la justesse de notre vision, nous avons mal évalué les subtilités du marketing auprès des étudiants. »

Davantage que ses grands premiers rôles ou de ses films en tant que réalisateur, Redford va laissr une empreinte durable dans le cinéma en créant sur « ses » terres, à Park City, Utah, le festival Sundance en 1979 (toute une symbolique : l’événement déménagera à Boulder, Colorado, en 2027).

Sundance devient au fil des ans LE rendez-vous cinéphile hivernal, faisant ainsi de l’ombre à la prestigieuse Berlinale. Sex, lies, and videotape (Steven Soderbergh), Reservoir Dogs (Quentin Tarantino), Clerks (Kevin Smith), Napoleon Dynamite (Jared Hess), Little Miss Sunshine (Jonathan Dayton & Valerie Faris), Precious (Lee Daniels), Whiplash (Damien Chazelle), Fruitvale Station (Ryan Coogler), Get Out (Jordan Peele) et Hereditary (Ari Aster) ont tous bénéficié d’un puissant effet tremplin. À cela s’ajoutent The Blair Witch Project (Daniel Myrick & Eduardo Sánchez), véritable phénomène viral, Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan), acquis à prix d’or et multi-oscarisé,The Witch (Robert Eggers), coup d’éclat horrifique d’un nouveau cinéaste-référence,; An Inconvenient Truth (Davis Guggenheim), documentaire phare devenu succès public ou encore CODA (Siân Heder), sacré et vendu à un montant record avant de triompher aux Oscars.

Redford en est le seigneur. C’est son héritage le plus précieux. Sa plus grande fierté aussi. Un bohème devenu businessman également. À chaque contrat hollywoodien, il étend son domaine d’un hectare. Il finit par posséder un versant entier d’une montagne, qu’il transforme en station de ski, avec capacités limitées pour ne pas abimer l’environnement. Les profits sont alors investis dans son festival, sans risques.

Oscar

Sundance a occupé l’essentiel de sa vie. À cette époque, le Nouvel Hollywood décline déjà. Les réalisateurs britanniques importent une esthétique léchée, les Spielberg, Scorsese, Coppola et autres De Palma sont les rois des studios et Les dents de la mer comme La guerre des étoiles font naître l’ère des blockbusters, changer le modèle économique et modifier les goûts du public, notamment avec l’arrivée de la vidéo à domicile et bientôt des chaînes du cable. En attendant l’émergence de nouveaux cinéastes, il constate que de nombreux créateurs sont invisibilisés, quand ils ne sont pas rejetés par le système.

Paradoxalement, l’acteur Redford ne s’aventurera quasiment jamais dans le cinéma indépendant. Un parrain actif mais pas un participant, ni un contributeur. Sundance devient une marque : festival, institut, résidence d’artistes, plateforme de visionnage… Un écosystème dédié à la création : les ateliers s’ouvrent au fil des ans au spectacle vivant et la musique. L’organisation soutient le processus créatif à chaque étape, jusqu’au montage financier. Ainsi, le cinéma, fiction ou documentaire, dit « indépendant » va trouver une fenêtre pour se rendre visible et attirer les distributeurs et les diffuseurs du monde entier.

Tandis que Sundance se construit avec patience et résilience, Redford se lance dans la réalisation avec Ordinary People (Des gens comme les autres) en 1980. Une chronique intime d’une famille de banlieue brisée par la mort de l’aîné, où le cadet rongé par la culpabilité tente de se reconstruire tandis qu’un père bienveillant et une mère dans le déni s’éloignent irrémédiablement. Contrairement à de nombreux acteurs passant derrière la caméra, il ne s’impose pas dans le casting. Le film obtient un très joli succès en salles et récolte quatre Oscars sur ses six nominations dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Une prouesse puisque seulement cinq autres premiers films ont réussi cet exploit. Ironiquement, l’acteur n’a été nommé qu’une seule fois (L’Arnaque). Cet Oscar du meilleur réalisateur est son seul trophée avec l’Oscar d’honneur qui lui est décerné en 2002.

La réalisation va être sa nouvelle passion. Huit autres films suivront jusqu’en 2013. Deux drames aux teintes écolos se distinguent (notamment parce que ce sont aussi ses deux plus gros succès en tant que cinéaste). D’abord A River Runs Through It (Et au milieu coule une rivière) en 1994, qui créé la filiation cinématographique avec Brad Pitt, au début de sa carrière. Ici, encore une histoire familiale, avec deux frères élevés par un pasteur rigoriste dans le Montana qui tissent, au fil de la pêche à la mouche, un lien aussi lumineux que fragile tandis que leurs chemins de vie divergent jusqu’au drame. Et surtout The Horse Whisperer (L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux) en 2000. C’est la première fois que Redford est à la fois devant et derrière la caméra. On y découvre par ailleurs une très jeune Scarlett Johansson. L’histoire d’une mère new-yorkaise (Kristin Scott Thomas), dont la fille et le cheval sont brisés par un accident. Elle l’emmène dans le Montana (encore) chez un dresseur taciturne qui, par patience et empathie, tente de guérir l’animal… et la famille. Les thèmes se croisent : l’unité familiale à reconstruire, le pouvoir de la nature, la nostalgie d’un monde qui disparait, des édens où l’homme semble presque résiduel et soumis à ses malheurs.

« Être vraiment dans la nature, d’une manière pure, sans être dirigé, sans qu’il y ait derrière ça un plan marketing, simplement se retrouver soi-même, pur, dans la nature — j’ai fait un film là-dessus, Jeremiah Johnson — ce n’est pas facile. »

Mais l’homme engagé a aussi réalisé des films bien plus politiques, critiquant les dévoiements de son pays. Son deuxième film, Milagro, hors-compétition à Cannes, avec Sonia Braga et Melanie Griffith, s’intéresse à une communauté villageoise du Nouveau-Mexique face à une civilisation capitaliste. Le sophistiqué Quiz Show en 1998, qui lui vaut une seconde nomination à l’Oscar du meilleur réalisateur, avec Ralph Fiennes et John Turturro, décrypte un système cathodique qui écrase l’intérêt général. En 2007, Lions et Agneaux, qui réunit autour de Redford, Meryl Streep et Tom Cruise, dénonce la politique extérieure belliqueuse américaine. L’état profond sera aussi le thème de ces deux derniers films : La conspiration (2011, avec James McAvoy et Robin Wright) en se focalisant sur un système judiciaire prêt à lyncher des innocents en baclant son travail, et Sous surveillance (2013, avec Shia LaBeouf et Anna Kendrick) en ressuscitant le sort fait aux anciens militants ayant choisi l’action violente contre les Etats-Unis lors de la guerre du Vietnam.

Au milieu de toute cette filmographie, inégale mais pas indigne, Redford réalise en 2000 La Légende de Bagger Vance, avec Will Smith, Matt Damon et Charlize Theron, film qui rate complètement son sujet (le racisme) et dénote dans la liste. Parait-il qu’il aurait “accroché” par ce récit autour de la perte précédant la reconquête d’un élan intérieuret qu’il voulait en faire une fable mythologique et spirituelle. Le sport comme métaphore de la vie?

Natural

Robert Redford avait le physique pour jouer les héros sportifs, à l’instar, plus tard, de Kevin Costner ou (encore) Brad Pitt. Il fut skieur alpin, coureur moto, champion de rodéo, pilote cascadeur. En 1984, quatre ans après son dernier film en tant qu’acteur, il revient en tête d’afficher pour incarner un joueur de baseball dans The Natural (Le meilleur). Un retour gagnant sans être triomphal, sans doute parce que le film est assez banal.

Mais la carrière de Redford est loin d’être achevée. Vingt ans après ses débuts, il accepte le nouveau projet de son ami Sydney Pollack. Il ingore sans doute qu’il s’agira du film le plus emblématique de sa carrière, alors qu’il n’occupe même pas un tiers du montage. Out of Africa s’impose très rapidement comme un classique du cinéma américain, propulsant Meryl Streep au statut de star et créant un des plus beaux couples hollywoodiens. Pollack les envoie en l’air dans le ciel kényan sur une musique et inoubliable de John Barry. Pourtant c’est une scène de shampoing qui marque les esprits. « Il s’est appliqué, il a été super. À la cinquième prise, j’étais amoureuse… C’est en quelque sorte comme une scène de sexe, c’est tellement intime. On voit tellement de scènes où les gens s’accouplent, mais si peu avec cet amour, cette attention. C’était magnifique. Je ne voulais pas que ça s’arrête… » rappelait Meryl Streep lors de sa masterclasse en 2024 à Cannes. Un érotisme liquide et savonneux, comme cette coulée de shampoing qui coule au milieu de la terre…

Streep se souvient. À la fin d’Out of Africa, deux lions viennent se reposer sur l’herbe africaine où git le personnage de Redford. Quand son partenaire décède le 16 septembre 2025, elle a ce clin d’oeil poétique : « Un lion s’en est allé« .

Un des derniers grands fauves du cinéma nous quitte, après avoir marqué plusieurs générations de spectateurs. Car, après 1985, il a continué de tourner, sûr de sa valeur « marchande » même en vieillissant, même avec un visage marqué par les rides. Il tourne chez Ivan reitman (L’affaire Chelsea Deardon), Sydney Pollack (Havana, sous-estimé malgré ses failles), Adrian Lyne (Proposition indécente, énorme hit sulufureux et daté comme Hollywood en a fait tant dans les années 1990), Jon Avnet (Personnel et confidentiel), Rod Lurie (Le dernier château), Pieter Jan Brugge (L’enlèvement), Lasse Hallström (Une vie inachevée). Des œuvres regardables où l’on constate qu’il a encore belle allure et une présence charismatique. Debra Winger, Lena Olin, Michelle Pfeiffer, Demi Moore, Helen Mirren, Jennifer Lopez ne manquent pas leur rendez-vous avec la star.

Expert

C’est plutôt dans le thriller (geek ou fantasy) qu’il semble s’épanouir, davantage que dans les drames aux scénarios convenus. Ainsi dans Les experts en 1992, où il croise Sidney Poitier et River Phoenix, il apparaît convainquant en hacker repenti dans un divertissement plus qu’honnête. Et dans Spy Game de Tony Scott, en 2001, où il passe le relais à son jeune double Brad Pitt, il semble même s’amuser à jouer les vieux sages de l’espionnage, retardant un peu sa retraite par acquis de conscience.

Finalement, c’est bien dans l’ambivalence, jamais totalement anti-héros ou héros, flouant le camp du mal ou doutant du camp du bien, que son jeu se déploie le mieux. À l’instar de son personnage d’Alexander Pierce, patron “raisonnable” du S.H.I.E.L.D. mais cerveau d’HYDRA infiltrée, soit le visage souriant d’un totalitarisme technocratique, dans les Marvel (Captain America 2, Avengers : Endgame). Un second-rôle qui l’ancre dans les mégahits contemporains.

Dès les années 2000, Hollywood n’a plus de grands films à lui proposer. On le voit dans une comédie dramatique, Randonneurs amateurs de Ken Kwapis ; dans un bon drame historique où il incarne le célèbre présentateur TV Dan Rather, Truth de James Vanderbilt ; dans le familial Peter et Elliott le dragon et le biopic crépusculaire The Old Man and the Gun, tous deux de David Lowery ; en savant dépassé par sa découverte dans The Discovery de Charlie McDoweel ou en veuf dans Nos âmes la nuit de Ritesh Batra, où il partage l’écran avec Jane Fonda, pour la cinquième fois.

« Il représentait une Amérique que nous devons maintenant combattre pour protéger. Il a révolutionné le cinéma indépendant et nous a fait nous pâlir dans tant de films. Je suis très triste aujourd’hui. J’ai pleuré toute la matinée. Mais heureusement, je peux repenser à tant de moments joyeux et remplis de rires où ses blagues me feraient rire. Je me sens tellement chanceuse d’avoir fait l’un de ses premiers grands films avec lui, Pieds nus dans le parc (je suis tombé follement amoureuse de lui sur ce coup) et son dernier. » – Jane Fonda

Et si son âme est aujourd’hui ailleurs, on ne peut s’empêcher de songer à sa dernière grande performance, en 2013. Présenté hors-compétition à Cannes, All is Lost de J.C. Chandor est un tour de force. Il est seul à l’image, navigateur solitaire au milieu du fracas d’un océan hostile. Un survival prenant qui prouve alors, une fois de plus, qu’il n’était pas juste un Gatsby californien. « Un pur geste de cinéma — comme on faisait les films autrefois » comme il le dit.

Il livre une partition quasi muette, d’une précision physique et d’un stoïcisme bouleversant, où par sa présence et sa précision, il insuffle l’intelligence pratique, la fatigue et la solitude d’un homme aux prises avec la nature. Finalement, ce qui lui ressemble le plus…

Belle âme

Aussi revoir Gatsby le magnifique un mois après sa disparition n’est pas totalement un contre-sens. Même si on savoure davantage sa présence dans Out of Africa, Les hommes du présient, Les trois jours du Condor ou L’arnaque. Il ne s’est jamais laissé enfermé dans un rôle, un statut, une « image ». Redford était magnifique et indomptable. On le prenait pour un Henry Fonda ou un Gary Cooper. Mais il aurait surtout été un héros parfait pour Capra. Parce que ce que nous retenons de lui c’est une haute idée de la morale, une honnêteté infaillible, un activisme éclairé. On apprécie sa manière dont il a, toujours, dénoncer les vices et les dangers de son pays ou d’un système liberticide et écocide. Un idéaliste inquiet d’une certaine manière.

Un personnage fitzgeraldien, entre gloire et tourments, rayonnant sous les spotlights et cachant ses sentiments. Un Gatsby aux illusions perdues qui a très vite compris qu’il fallait fuir les mirages d’Hollywood pour mieux contempler, avec mélancolie, les grands paysages montagneux des Rocheuses.

« Quand j’avais environ quinze ans, j’ai travaillé au parc national de Yosemite. Cela m’a changé pour toujours. La nature avait sculpté sa propre œuvre, et j’en faisais partie — ce n’était pas l’inverse. »

Loin du champagne des années folles, laissant courir les rumeurs les plus dingues, Redford/Gatsby est à la fois une star absente et omniprésente. Il sait que la fête est finie depuis longtemps. Intranquille, fantômatique, intouchable et même inatteignable, Redford se joue de nous. On ne voit que son physique, sa beauté, son charme. Mais il ne dévoile aucun de ses secrets. La splendeur de Redford ne fait que masquer le désenchantement d’une société rongée par ses excès et son ignorance.

Et lui? Il est au bord d’une rivière, sous un arbre, face aux montagnes, regardant le ciel ou l’horizon. Loin des hommes enchaînés.