Sophie Letourneur revient à l’ACID quinze ans après sa première sélection avec La vie au ranch en 2010. Elle présente L’Aventura, suite assumée de son précédent film, Voyages en Italie, et continue d’affirmer sa totale singularité dans le paysage du cinéma français. Lorsque l’on pense à l’oeuvre qu’elle bâtit depuis ses premiers courts au début des années 2000, les adjectifs qui nous viennent en tête vont de « burlesque » à « étrange », en passant par « décalé » et « tourbillonnant ».

Son cinéma, souvent basé sur l’improvisation, ou plus exactement sur la parfaite réinterprétation de dialogues improvisés, s’empare de situations banales de la vie de tous les jours, de conversations triviales, de tranches de vie sans éclat. Elle capte ce que les autres cinéastes mettent presque toujours sous le tapis, et en fait ressortir à la fois le ridicule et la beauté. Il n’y a rien, dans son cinéma, qui ne soit pas constitutif de la vie elle-même, tentant d’en retranscrire la plus exacte réalité.

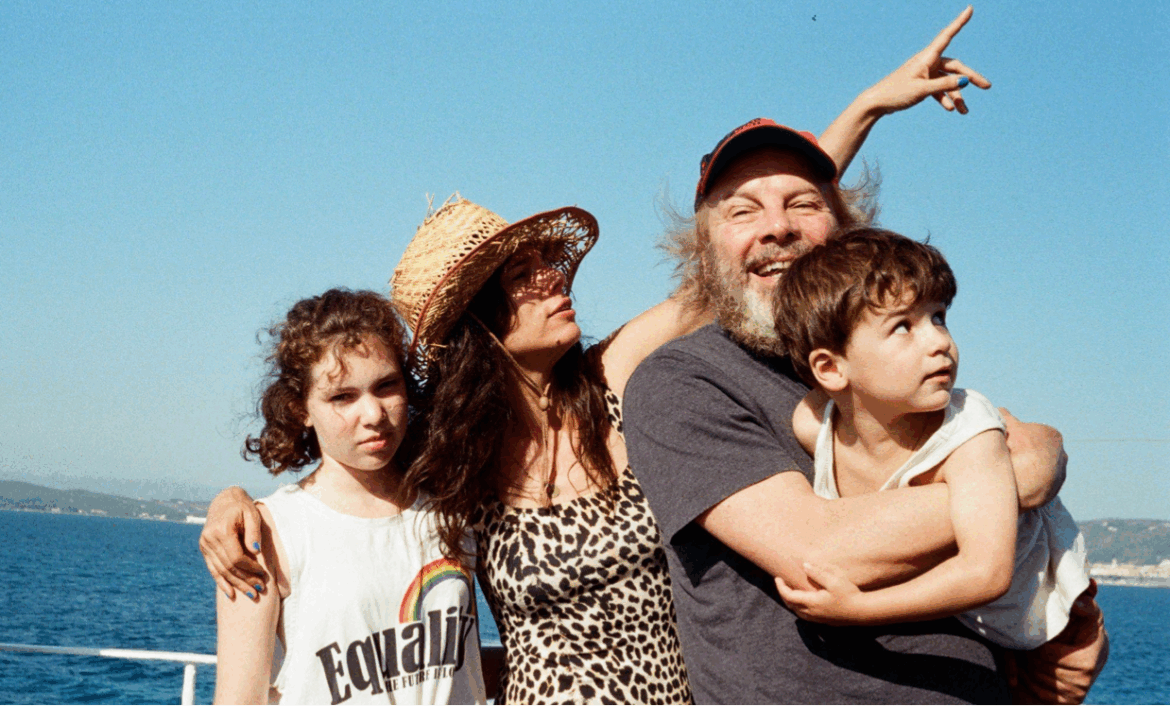

Parce que derrière des copines qui s’étendent sur leurs histoires d’amour, derrière un couple qui se dispute, derrière des moments d’ennui où il ne se passe rien, il y a ce qui fait l’essence de nos existences, tout simplement. Avant de replonger dans l’intimité de « Sophie et Jean-Phi », le couple-phare de L’aventura, cette fois flanqué de ses enfants, retour sur la filmographie de Sophie Letourneur en 4 films emblématiques.

Ma vie au ranch

Le premier long métrage de Sophie Letourneur affirme déjà les grands principes qui guident sa filmographie : l’énergie, l’improvisation et la place donnée à la parole. Au ranch, le nom de l’appartement que partagent Pam et Manon, la petite vingtaine, il y a toujours une copine de passage et des conversations en cours. Le film capte le tourbillon d’une jeunesse aux préoccupations futiles (beuveries, histoires de cœur, amitiés qui flanchent…) et, filmant en immersion au plus proche de la mêlée, nous intègre à ce quotidien fantasque et coloré. La réalisatrice expérimente ici ce qui deviendra l’une de ses marques de fabrique : enregistrer les répétitions, puis en tirer un montage qui sert de modèle à suivre aux comédiens, afin d’atteindre exactement le rythme souhaité, y compris dans les moments de confusion.

Le marin masqué

En 2011, Sophie Letourneur revient au moyen métrage avec une oeuvre en noir et blanc aux cadres et à l’image extrêmement travaillés. Deux copines se remémorent leur week-end en Bretagne, dans la ville natale de l’une d’elles. Entre les promenades sur la plage et les tournées de crêpes, une figure énigmatique refait surface : celle du marin masqué. La construction du film repose sur le principe de la superposition : alors que l’on voit les scènes se passant en Bretagne, avec les dialogues correspondant aux situations, en off, les deux jeunes femmes commentent a posteriori, complétant ce que l’on voit et livrant leurs sentiments intérieurs. La réalisatrice joue ainsi sur la temporalité et surtout sur la narration, en ajoutant sans cesse au récit la distance du souvenir et de la réinterprétation.

Énorme

Tournant dans l’oeuvre de la réalisatrice, Énorme (2020) est probablement son film le plus controversé. Voulant interroger les genres et les rôles qui leur sont traditionnellement attribués, elle imagine un couple dans lequel l’homme est si obsédé par l’idée d’avoir un enfant qu’il remplace les pilules contraceptives de sa femme par des sucrettes, puis l’empêche de recourir à un avortement – ce qui est un délit. Film malaisant sur le couple, Énorme déborde de partout, et ne négocie pas très habilement son happy end. À son habitude, la réalisatrice mêle improvisation et scénario construit sur « le tas », acteurs pros et citoyens dans leurs propres rôles.

Voyages en Italie

Le couple incarné par Sophie Letourneur et Philippe Katerine décide de partir quelques jours en Italie, loin de la monotonie du quotidien, et sans leur jeune fils Raoul. Une escapade en demi-teinte, entre incompréhension et chamailleries, incommunicabilité et ras-le-bol, qui nous est racontée par un savant-jeu de flashbacks lorsque, rentrés à Paris, les deux personnages principaux se souviennent des moments-clef de leur séjour, qu’ils enregistrent sur un dictaphone. On retrouve l’importance de la parole et du récit a posteriori, qui permet de jouer à la fois sur les aléas de la mémoire et sur la possibilité d’un récit qui soit en parallèle un commentaire décalé des situations. La réalisatrice accentue aussi le flou de la temporalité, puisque l’on finit par ne plus très bien savoir à quel moment du voyage, et donc du récit, viennent s’insérer les séquences qui se succèdent. Un effet passionnant et troublant à la fois qui déconstruit avec beaucoup d’humour le motif du récit de voyage mais aussi celui des souvenirs – et du mythe des vacances de rêve.