Rock Bottom de Maria Trénor rend hommage à l’album du même nom de Robert Wyatt, retraçant l’histoire d’amour de Bob et Alif, deux jeunes artistes hippies des années 70.

Ce biopic présenté lors du festival d’Annecy de 2024 nous plonge dans une atmosphère nocturne estivale qui sera constante tout au long du récit. Drogue, alcool, sexe et musique s’y mêlent : bienvenue dans les années hippies de la décennie 1970. Le film débute pendant la soirée durant laquelle Robert Wyatt se blesse, ce qui le laissera handicapé, puis remonte le temps dans un flashback central qui met en scène l’artiste et sa compagne Alfreda Benge (Alif) au point culminant de leur idylle, vivants heureux et nus à Majorque, en pleine explosion de créativité artistique.

Ni biopic ni romance

À travers différentes temporalités, on découvre une idylle brisée qui finit par renaître. Le titre : Rock Bottom, ainsi que le début du film qui s’attache à Robert Wyatt nous laisse supposer que le biopic suit la création artistique de l’album en question. Cependant, la trame se concentre davantage sur la relation entre Bob et Alif, et, délaissant le sujet musical, se concentre sur l’évolution de leur dépendance à la drogue, et notamment celle d’Alif. On ne verra d’ailleurs que très peu de moments où Robert Wyatt travaille sur sa musique, et lorsqu’il joue, il s’agit plutôt de concerts qui semblent improvisés, ressemblant à des clips musicaux. Le film devient ainsi une sorte de “film à tiroirs” qui manque de parti pris, enchaînant les sujets sans réellement les approfondir : on passe de Robert Wyatt et sa musique à sa relation avec Alif, puis de leur histoire chaotique à la dépendance de celle-ci à la drogue.

Cette multi-identité du film finit par troubler, à commencer par la manière dont l’aspect biopic est finalement délaissé : si on ne connaît pas déjà Robert Wyatt et Alfreda Benge en amont, on ne les connaît pas beaucoup mieux ensuite. Pourtant, la grande place acordée à Alif dans le film vient du souhait de visibiliser celle qui a eu un impact conséquent sur la carrière de Robert Wyatt, en étant parolière ainsi qu’illustratrice pour ses albums. Or cette intention est diluée dans le récit, puisqu’à aucun moment n’est réellement évoquée son implication. Elle est plutôt cantonnée au rôle de figurante – et d’outil de dramatisation dans la vie du musicien – qui interagit presque exclusivement avec lui. Elle n’a aucune autre vie que celle auprès de Bob, on ne connaît pas son passé, et à peine ses ambitions. Le film se conclut d’ailleurs sur une image d’une femme totalement dévouée a son compagnon mais sans conclusion artistique, ni personnelle.

Sans demander plus de représentations didactiques, on finit tout de même par manquer de contexte, donnant l’impression que le lien avec Robert n’est que prétexte pour explorer une esthétique hippie sous couvert de nostalgie, sans pour autant soulever de réelles problématiques, au-delà de : « la toxicomanie, c’est dangereux ». Tant dans son format que dans l’approche de ses sujets, le film cherche à nous perdre, sans raison apparente, hormis l’envie de nous immerger dans une époque réputée pour ses excès. On ne relèvera d’ailleurs pas l’ouverture du film sur la chanson “You’re so vain” de Carly Simon, qui n’a aucun lien en apparence avec Robert Wyatt, ni avec la suite film, ce qui appuie cette dernière supposition.

Malgré ce choix de début étonnant, le reste du film suit la chronologie des titres de l’album Rock Bottom, selon la volonté de Robert Wyatt, se détachant ainsi très souvent de l’histoire, mais ayant au moins pour mérite d’éveiller la curiosité d’un public qui ne le connaîtrait pas. En dépit de la qualité des titres eux-même, on sent que l’album contraint le scénario, et cet enchaînement de musiques finit par étirer l’histoire, allongeant d’autant le film.

Rotoscopie et peinture

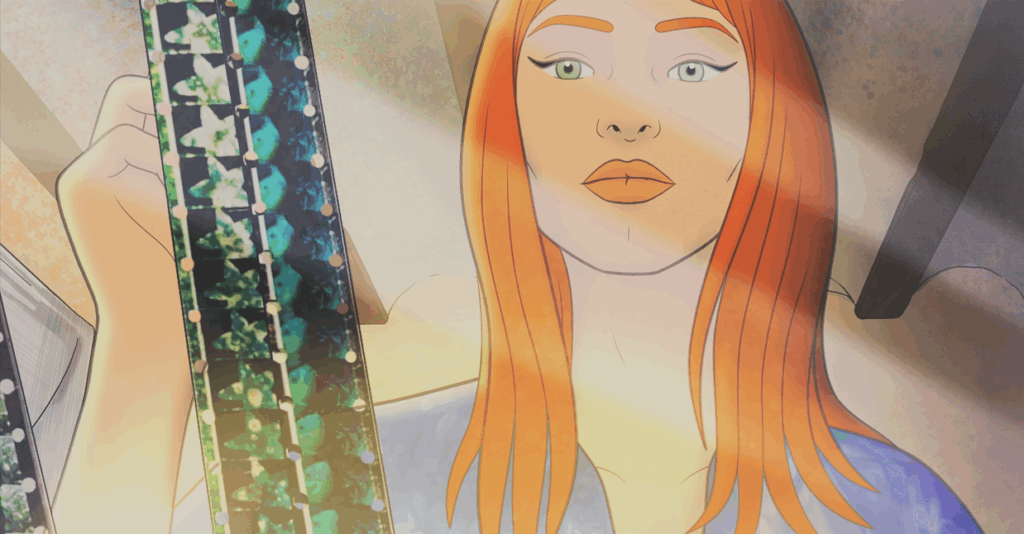

Avec l’utilisation d’une peinture numérique très colorée et de la technique de la rotoscopie, Rock bottom se rapproche d’une esthétique et d’une gestuelle proches du jeu vidéo, notamment de GTA, ce qui fonctionne globalement bien, à l’exception du traitement des personnages dont les mouvements semi-fluide, semi-robotiques – dans une probable tentative de réalisme – finissent par perdre en expressivité. Davantage choisie pour ses qualités économiques que graphiques, cette rotoscopie enlève finalement de la vie aux personnages les rendant (souvent) mous et lassants à regarder. En revanche, on peut souligner les jeux de lumière et les couleurs qui rendent un bel hommage à l’univers psychédélique des années 70 et offrent à l’œil des décors fascinants.

Si on (re)découvre au cours du film qu’Alif a réalisé de nombreuses illustrations pour les pochettes des albums de son compagnon (des couvertures colorés avec une identité graphique reconnaissable, mais également de l’animation), on est presque déçu que ses travaux n’aient pas inspiré un peu plus le visuel final, ce qui aurait contribué à l’objectif initial de la mettre en lumière aux côtés de Robert Wyatt.

D’autant que les parties expérimentales des clips musicaux, qui apparaissent à plusieurs reprises grâce à l’implication de Zbigniew Czapla et les réalisations d’Alif (surimpression, jeux de montage, time lapse, collage, peinture), sont les images les plus riches du film, qui offrent une porte d’entrée intéressante sur un cinéma plus expérimental. Hélas, malgré la qualité de la musique et ces propositions d’images fluctuantes, l’enchaînement de ce qui s’apparente à des clips musicaux et les enjeux peu marqués, souvent plaqués sur les titres de l’album, finissent par nous faire perdre le fil. Sans doute le film aurait-il gagné à être plus court, et à s’engager dans un format différent, moins narratif, et plus sensoriel.

Zoé Mottin