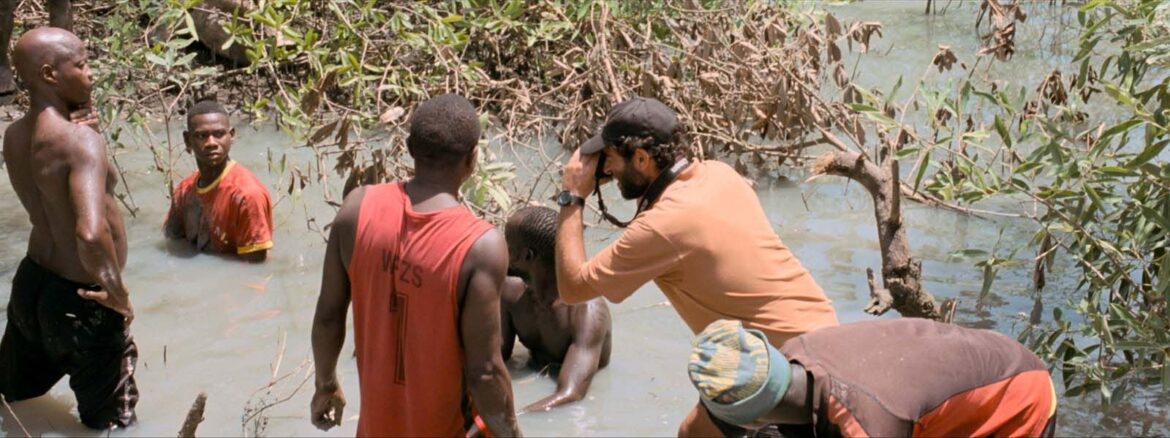

Sergio voyage à Bissau, métropole d’Afrique de l’Ouest, pour travailler comme ingénieur environnemental sur la construction d’une route entre le désert et la forêt. Il se lie à deux habitants de la ville, Diara et Gui, dans une relation intime mais déséquilibrée. Il apprend bientôt qu’un ingénieur italien, affecté à la même mission que lui quelques mois auparavant, a mystérieusement disparu.

Avec ses 3h30, Le rire et le couteau de Pedro Pinho paraît ambitieux de prime abord. Pourtant cette somme cinématographique, alternant fiction et documentaire, assume ses audaces sans jamais assommer le spectateur.

Dans ce petit pays qu’est la Guinée-Bissau, ancienne colonie portugaise enclavée entre la Guinée et le Sénégal, un homme, la trentaine, venu de Lisbonne en voiture (avec toutes les galères qu’on peut imaginer), débarque et sert de fil conducteur à un récit volontairement décousu. Son errance curieuse et sans œillères le conduit à fréquenter tous ceux qui composent un peuple, des plus marginaux aux plus nantis.

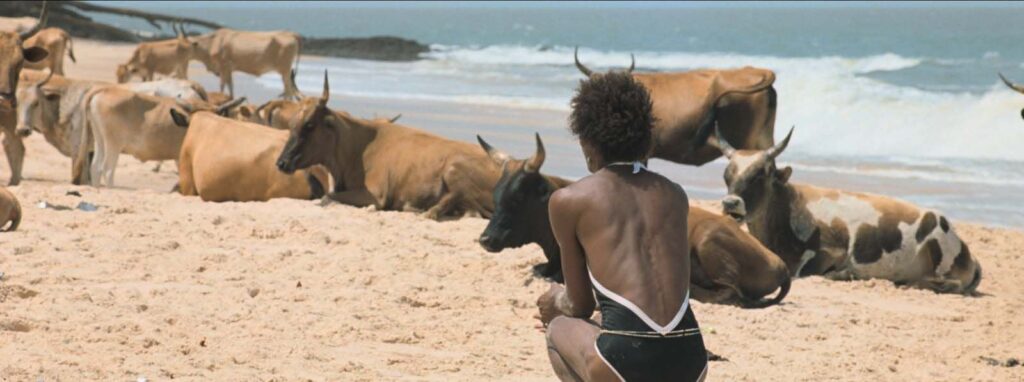

Mais au-delà de ce composite, et même par delà une vague histoire romanesque, Pedro Pinho soulève couche par couche les multiples points de vue, parfois antagonistes ou contradictoires, sur ce qui fait une culture, une société. En prenant le regard d’un homme blanc déconstruit et ouvert, il adopte la position de l’observateur, et non du moraliste ou du coupable. Le film révèle ainsi la confrontation entre plusieurs mondes, des partisans d’un progrès inéluctable aux habitants satisfaits de leur mode de vie traditionnel, tout cela dans un contexte écologique, où le dérèglement climatique, les perturbations sociologiques et la protection du vivant s’entremêlent.

Liberté, inégalités, fraternité

Patiemment, Le rire et le couteau déterre une mémoire enfouie, collective ou individuelle. Le film met au grand jour les blessures et les douleurs d’un pays qui ne s’est libéré de ses chaînes qu’en 1974, dans la souffrance d’une guerre civile et d’une décolonisation mal gérée.

Avec comme prétexte, la volonté de construire une route désenclavant une partie du pays, avec tout ce que cela induit comme impact économique, environnemental, social et humain, le cinéaste nous emmène dans un voyage pédagogique mais jamais didactique.

La plus grande vertu du film est d’être à l’écart des clichés habituels comme et de ne pas sombrer dans la métaphore ou le conte allégorique. La réalité est plus crue : le sens de la fête ne cache pas les difficultés à vivre librement, tout comme la débrouille des urbains semble plus précaire que la pauvreté de communautés rurales. Et puis il y a cette bourgeoisie « occidentalisée » étalant sa prospérité, ces travailleurs expatriés crevant de solitude, ces ONG qui doivent naviguer entre compromis et corruption, quand elles ne sont pas seulement des « touristes » de passage (un grand moment de comédie satirique), tout comme ces villages qui revendiquent leur liberté et leur autosuffisance économique.

Sergio passe des uns aux autres, circulant librement, déraciné provisoirement. Il n’échappe pas à son déterminisme, ni à sa condition d’Européen. Il est vu comme un capitaliste, une menace, un dominant. Tout ce qu’il refuse d’être.

Les dominants et les damnés

Car c’est bien de cela dont il s’agit. De domination, qu’elle soit ethnique, sociale, financière, sexuelle. Mais là encore, rien de moralisateur. Pedro Pinho préfère manier l’ironie dans certains discours. Les bonnes consciences sont vite remises à leur place, entre ceux qui se vantent de garder les mains propres et ceux dont on juge qu’ils manient de l’argent forcément sale. Ainsi quand Sergio ramène quelques produits dans un village isolé, il s’imagine généreux, alors qu’en retour on lui reproche de ne pas avoir acheté ce qu’il fallait. De même, avec une escort girl, il pense être un homme déconstruit en ne souhaitant pas lui faire l’amour (contre de l’argent) et reçoit en échange une violente critique sur son hypocrisie. Et puisqu’on parle de besoins essentiels, pourquoi construire une route aux dégâts calculables quand il manque de l’eau potable, des toilettes, des bons salaires et l’égalité de sexes.

Il y a aussi du rire. Ce qui n’empêche pas de sacrés coups de canifs. Le cinéaste se facilite les choses avec un protagoniste central plutôt candide mais sincère, plutôt curieux mais pas infaillible, sans doute humain mais manquant d’instinct. De manière parfois cruelle, le scénario en fait un homme qui prend tous les coups.

Y compris dans le cul. Car si Le rire et le couteau semble cousiner avec les films de Miguel Gomes, il ne faudrait pas oublier une autre influence, toute aussi importante, qui se déploie dans ce film, celle du cinéma de Joao Pedro Rodrigues. Ce film, plus festif et joyeux qu’il n’en a l’air, annonce sa couleur queer très rapidement. Sergio aime les perruques et les paillettes, la compagnie de travestis. Alors qu’il joue les voyeurs quand un couple fait l’amour, il les rejoint pour se faire prendre explicitement par un phallus bien dressé. Le blanc est dompté. Et Pinho nous emmène alors dans quelques déviations sensuelles et charnelles où les corps prennent toute leur importance.

Point d’exclamations, points d’interrogation

L’inventivité et le ludisme de la réalisation ne s’arrêtent pas là. La narration s’autorise toutes les formes stylistiques, du suspense à la violence, du mélo au burlesque. Le temps passe sans qu’on en maîtrise les durées. L’action avance par ellipses. Et peu importe l’issue des destins ou même l’intrigue originelle, il s’agit avant tout de suivre les personnages, qui se perdent dans le mouvement de la vie.

La plus belle des qualités du récit provient des questionnements politiques, qui s’invitent au travers des témoignages, des dialogues, et même des relations intimes. Des parenthèses plus ou moins longues et qui agissent comme des ruptures de ton rythmant l’ensemble romanesque. Là, il valorise la parole, essentielle, pour tenter de comprendre la possibilité d’une relation apaisée et constructive entre le passé et le présent, l’homme et la femme, l’occidental ex-colon et l’africain ex-colonisé.

Dans un effet de balançoire, Le rire et le couteau passe des portugais aux guinéens, des hommes, souvent virilistes ou sexistes, aux femmes, freinées dans leur émancipation. Le récit trouve ainsi son incarnation dans l’histoire romanesque de Sergio et Diara (qui n’occupe qu’un tiers du film tout en étant sa colonne vertébrale), soit deux mondes qui se courent après, se flairent, se séduisent et ne parviennent pas à se faire confiance ou à se comprendre pleinement. Une romance où les faux-semblants – elle jouant les femmes fatales, changeant de personnalité comme elle change de perruque – et les non-dits conduisent à des actes manqués remplissant leur vie.

Une histoire de conflits factices et de confrontations évitées. Car Pedro Pinho cherche avant tout à abolir les frontières, détruire les préjugés (raciaux, sociaux, sexuels), casser les murs. Ce film profondément décolonialiste et certainement déconstructiviste joue sur les frictions : celle des égos, celle des cultures, celle des richesses, mais aussi dans la forme, celle entre la fiction et la réalité. C’est bien cet alliage parfait entre le fond et la forme qui en fait une grande œuvre sur la domination. Toutes les dominations, du capital aux corps, du passé colonial qui laisse des cicatrices à vif aux traditions ancestrales qui emprisonnent les esprits. Quel contrat financier vaut l’abandon des coutumes? Quel pouvoir a le droit de soumettre les plus vulnérables?

Les héros sont finalement des dominés, que ce soit Sergio, Diapra ou Gui. Chacun cherche son chemin par tous les moyens pour garder le cap, à défaut de pouvoir contrôler sa vie. Chacun campe sur ses valeurs pour ne pas se perdre dans un jeu où ils restent les perdants. Chacun, généreusement, comprend qu’il doit s’en remettre à l’autre, s’abandonner parfois (à la fête, à l’alcool, à la tendresse, au sexe) pour garder espoir dans cette vie qui ne leur fait pas de cadeaux.

Etreinte embrasée

Ce regard à la fois critique et empathique sur l’humanité rend le film éminemment sympathique et vivace. Ode à l’ouverture aux autres et au respect des différences, Le rire et le couteau cherche le juste équilibre pour déterminer jusqu’où l’assimilation et le métissage peuvent conduire sans se renier.

« Je suis ici. » « Pourquoi être ici? » Et qui est-on, que fait-on quand on est ici? Le cinéaste ambitionne de faire un film d’anthropologie sociale et culturelle, et y parvient. Au fil d’un recherche de l’éden perdu, dont la destination ne compte pas tant que ça et où l’envie de retour disparaît peu à peu, le film révèle une humanité sincère au milieu de ce chaos existentiel. Le cinéaste ne lésine ni sur la dureté et l’âpreté de nos vies, misérables petits humains, ni sur la tendresse et les caresses qui nous mettent du baume au cœur pour la supporter.

Au final, on est de toute façon seul, insulaire au milieu des autres, explorateur d’un monde peut-être meilleur. Alors, autant être généreux, solidaire, bienveillant, résilient, et même résistant. Tout autour est tellement destructeur. Mais la sidération vient d’ailleurs. Intelligemment et malicieusement, Pedro Pinho démontre aussi que les meilleures volontés peuvent être sources d’hostilité ou de malentendus fatals. L’ingérence n’est pas forcément la meilleure des aides. Le missionnaire peut se muer en démissionnaire.

Il faut avancer, parfois en combattant, parfois en se soumettant. Il n’y a aucun jugement. « Je veux être le rire et la dent/ Je veux être la dent et le couteau/ Je veux être le couteau et la coupure/ Dans un baiser rouge » chante Tom Zé. On peut être tout à la fois, tant que l’étreinte en vaut la peine, finalement. Comme le vaut ce film, qui nous embrasse pleinement, sublimement.

Le rire et le couteau

Un certain regard. Cannes 2025

3h36

En salles : 9 juillet 2025

Réalisation : Pedro Pinho

Scénario : Pedro Pinho, Miguel Seabra Lopes, José Filipe Costa, Luísa Homem, Marta Lança, Miguel Carmo, Tiago Hespanha, Leonor Noivo, Luís Miguel Correia, Paul Choquet

Image : Ivo Lopes Araújo

avec Sérgio Coragem, Cléo Diára, Jonathan Guilherme, Jorge Biague, Binta Rosadore, Nastio Mosquito

Distribution : Meteore films