Après un attentat qui a échoué contre de riches propriétaires, Hélène abandonne ses jeunes compagnons et s’enfuit en forêt. Mais Manon, son amie et complice durant l’attaque, revient la hanter. Ensemble, elles revisitent le choix impossible donné à Hélène, entre violence et inaction, dans un monde en plein changement.

Le cinéaste québécois Félix Dufour Laperrière est le représentant unique d‘un cinéma d’animation d’auteur à destination des adultes, qui adresse des thématiques sociales et politiques comme la notion de territoire, l’action collective ou encore la construction d’un avenir commun. Rien de surprenant, donc, à ce que pour son quatrième long métrage, au titre énigmatique, il s’inspire très librement d’événements réels survenus au Québec en octobre 1970 (la « crise d’octobre », durant laquelle l’attaché commercial du Royaume-Uni James Richard Cross est enlevé par le Front de libération du Québec, tandis que le ministre provincial du Travail Pierre Laporte est également pris en otage, puis exécuté) et s’empare frontalement de la question de l’engagement politique, et plus précisément du recours à la violence. À l’heure où les inégalités sont toujours plus profondes, où les libertés les plus fondamentales sont largement menacées, et où la contestation est systématiquement réprimée, La Mort n’existe pas résonne ainsi tout particulièrement, semblant d’une actualité particulièrement brûlante.

« T’as plus de pouvoir que tu le penses »

Le récit, métaphorique, met en scène une jeune militante, Hélène, qui après avoir abandonné ses amis en pleine action armée, se voit offrir une seconde chance, sous la forme d’une alternative simple : trahir à nouveau et rentrer chez elle saine et sauve, ou prendre le risque de participer à l’attaque, et peut-être en voir basculer l’issue. Dans une déambulation mentale au milieu de décors végétaux sauvages et luxuriants, elle se confronte à son amie Manon qui met au jour la tension irrésolue entre l’impossibilité de l’action violente et l’impossibilité de la résignation.

Si leur combat n’est jamais véritablement nommé, et si leurs ambitions restent floues, il est évident que leur action s’inscrit dans une tradition de lutte des classes pure et dure : les « riches propriétaires » sont accusés de posséder toute la ville, tandis que les parents des combattants, eux, travaillent à leur service. Volontairement, le récit s’appesantit peu sur le contexte précis de leur action, qui devient alors une action abstraite qui symbolise toutes les autres, dans l’idée non pas d’obtenir un résultat immédiat, mais d’initier quelque chose, comme un jalon qui en appellerait d’autres, jusqu’à un changement profond.

Du dialogue des deux principales protagonistes (volontairement très écrit et dialectique) ressortent alors toutes les contradictions à l’œuvre dans les sociétés contemporaines occidentales, laissant le champ libre au spectateur pour choisir son propre camp. Félix Dufour-Laperrière laisse en effet s’exprimer toutes les nuances, y compris lorsqu’il donne la parole à la vieille dame qui est la cible de l’attaque, ou à une petite fille mystérieuse qui pourrait aussi bien être Hélène enfant, que sa fille à venir. Loin du romantisme révolutionnaire facile, mais sans pour autant embrasser pour autant l’idée d’un repli sur soi salvateur, le cinéaste met au jour tout ce qu’implique l’engagement dans une lutte armée, et notamment la prise de risque concrète, le renoncement implicite au monde, et le spectre de l’échec.

« Rien ne change. Tout arrive. »

En parallèle, il détaille les raisons de l’action et ce que signifierait le fait de renoncer au combat : voir s’étioler le monde dans lequel on vit sans faire un geste pour le défendre, et disparaître avec lui tout ce qui, justement, rend l’existence belle et supportable. Comme le soulignent les personnages, est-il préférable de « sauver sa peau » ou de « se salir les mains » dans l’idée d’améliorer une société toute entière ?

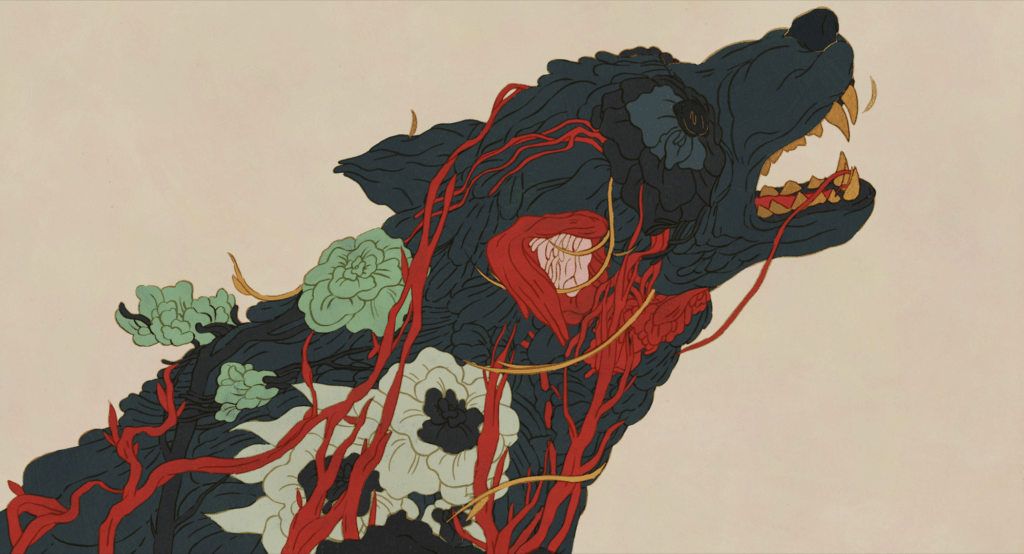

Au service de cette interrogation brûlante, le réalisateur déploie une animation en toute liberté et fait preuve d’une impressionnante recherche picturale (il s’est notamment inspiré de la peinture québécoise des 75 dernières années). Il joue sur l’alternance entre fixité et mouvement, le recours à des couleurs franches et tranchées disposées en larges aplats, et un jeu de transparence qui montre un être humain en osmose dans son environnement. Le vivant, d’ailleurs, est omniprésent : la forêt luxuriante, les fleurs sauvages, les animaux en liberté, évidentes allégorie de la violence et de la force brute. Cette vivacité contraste avec la nature domestiquée aperçue dans les jardins – propres et ordonnés – des riches propriétaires auxquels s’attaquent les jeunes gens.

Il se joue, ici, quelque chose de l’ordre d’une opposition (puissante, atemporelle, immuable) entre l’immobilité et le mouvement, et donc entre l’ordre (stérile, qui fige le monde dans une structure sociale rigide se reproduisant à l’infini) et le désordre (créateur, qui redonne une impulsion au monde et envisage d’autres voies, d’autres organisations, d’autres possibles). Félix Dufour-Laperrière rappelle ainsi qu’il suffirait de bien peu de choses pour que le vivant reprenne pleinement ses droits et vienne – lourdement – rebattre les cartes de nos existences.

Marie-Pauline et Wyzman

La Mort n'existe pas

Cannes 2025 - Quinzaine des Cinéastes.

Durée : 1h12.

Réalisation, scénario et montage : Félix Dufour-Laperrière

Son : Olivier Calvert, Samuel Gagnon-Thibaudeau

Musique : Jean L’Appeau

Distribution : UFO Distribution

Avec Zeneb Blanchet (Hélène), Karelle Tremblay (Manon), Mattis Savard-Verhoeven (Marc), Barbara Ulrich (la vieille dame), Françoise L. (l’enfant)