Le musée Carnavalet – Histoire de Paris accueille une exposition dédiée à la cinéaste, photographe et plasticienne Agnès Varda – « Le Paris d’Agnès Varda, de-ci, de-là » jusqu’au 24 août 2025.

Parisienne de 1943 à 2019, Agnès Varda, née Arlette, a vécu rue Daguerre (14e arrondissement, entre Denfert et Montparnasse) depuis 1951. Notons que Daguerre était l’inventeur de l’ancêtre de l’appareil photo. Destin, quand tu nous tiens… Et si elle a témoigné de cette vie de quartier à travers de nombreux clichés et quelques séquences de ses films, elle a aussi souvent flâné dans Paris, de Montparnasse au Louvre, de la Gare d’Austerlitz au canal de l’Ourcq.

L’angle est singulier. Pour une fois, point de patates ou de maison en pellicules de films. L’art contemporain est mis de côté. C’est bien la photographe qui hante cette exposition nostalgique et un brin mélancolique. De même, loin de Sète et de sa Pointe courte, des campagnes françaises, de Los Angeles ou de sa Belgique natale, c’est la parisienne qui focalise toute notre attention.

130 tirages, de nombreux extraits de films, quelques installatons, des archives, des documents, des objets personels comme cette sculpture de sa chatte Nini, qui nous dit « au revoir » après ce voyage dans le temps.

Les parisiens

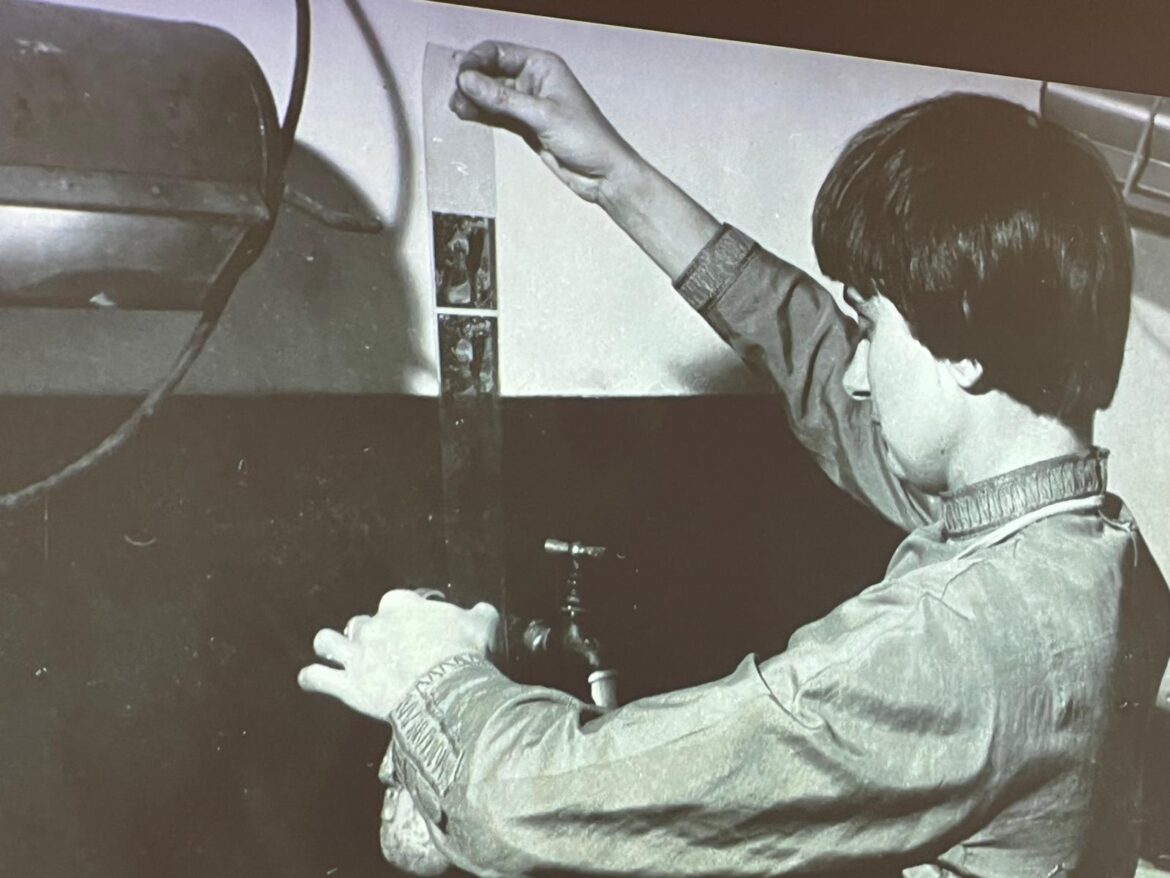

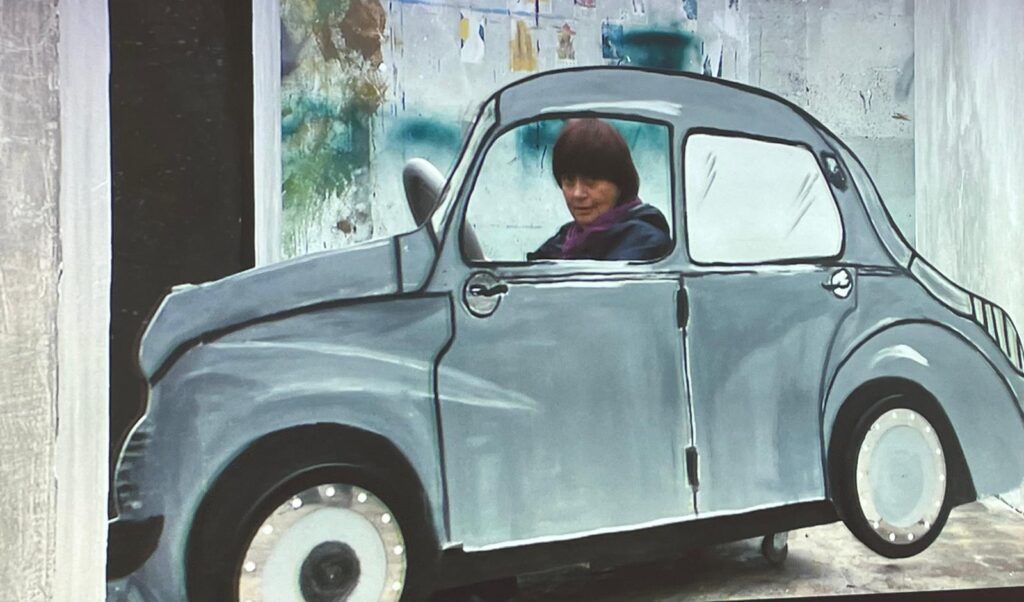

Varda était à peine plus haute que son appareil sur trépieds. Il faut la voir grimper sur une petite caisse pour avoir l’œil dans le viseur. Sa maison est à la fois atelier, studio, labo, lieu d’expo. C’est une petite cour, un refuge bohème, où garer sa voiture nécessite 14 manœuvres (13 les bons jours). Ainsi découvre-t-on l’environnement « familier » d’Agnès. Des voisins, des amis, Jacques Demy. Et toujours des chats.

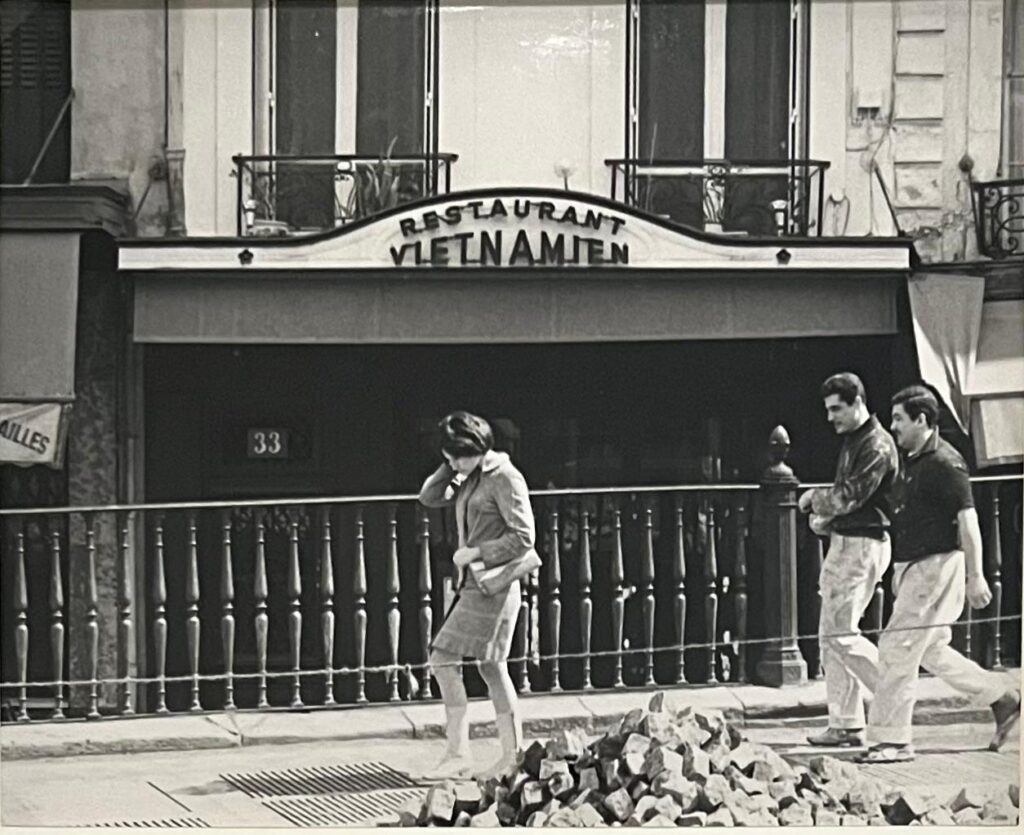

D’ailleurs, tel un félin, elle s’aventure de plus en plus loin de son QG, explorant la capitale par cercles concentriques, au fil de ses séances, de ses tournages, de ses rencontres. Cinéma, documentaire, publicité, reportage… Agnès croque la ville. Dans Cléo de 5 à 7, traversée de Paris et pièce maîtresse du parcours, les lieux ont une âme et fusionnent avec les sentiments de la femme, incarnée majestueusement par Corinne Marchand. C’est un autre plaisir coupable qui suit : un plan de Paris d’où surgissent des extraits de films moins connus. Un travelling édité avec des courts, essais, extraits, et pubs comme Les trois boutons, Paul ne s’en mêle pas, Août, Janvier, etc. Les voitures sont partout mais déjà une trotinette apparaît. Les barques sétoises s’invitent au fil de l’eau. Les bistrots, les marchés, les boutiques sont des lieux où s’entrecroisent jeunes, amoureux, mannequins, pauvres gens.

Les anonymes

C’est sans doute là que l’ont tient un fil conducteur entre ses différentes pratiques artistiques et ses différentes époques, des années 1950 aux années 2010. Le regard que porte Varda sur les autres. « Je crois que les gens, c’est tout de même ce qu’il y a de plus intéressant » disait-elle. Car c’est bien ce qui l’a intéressé dans tous ses films – fictions, docus – et dans toutes ses photos : ceux qu’on ne voit jamais, la classe moyenne et prolétaire, ceux qui n’ont pas de grandes histoires à raconter, mais leur petite histoire et leur vécu. Les humbles et les oubliés. Les voisins dans Daguerréotypes et les pauvres du quartier Mouffetard, les vieux qui piochent dans les cageots de Barbès et les réfugiés politiques à l’abri dans Paris. Les femmes aussi, surtout, évidemment. En marge, libres, émancipées. Ou le regard triste. Elles sont là sur un escalier de Montmartre, nues allongées dans un jardin, ou exhibant leurs guiboles pour une pub de collants à Stalingrad.

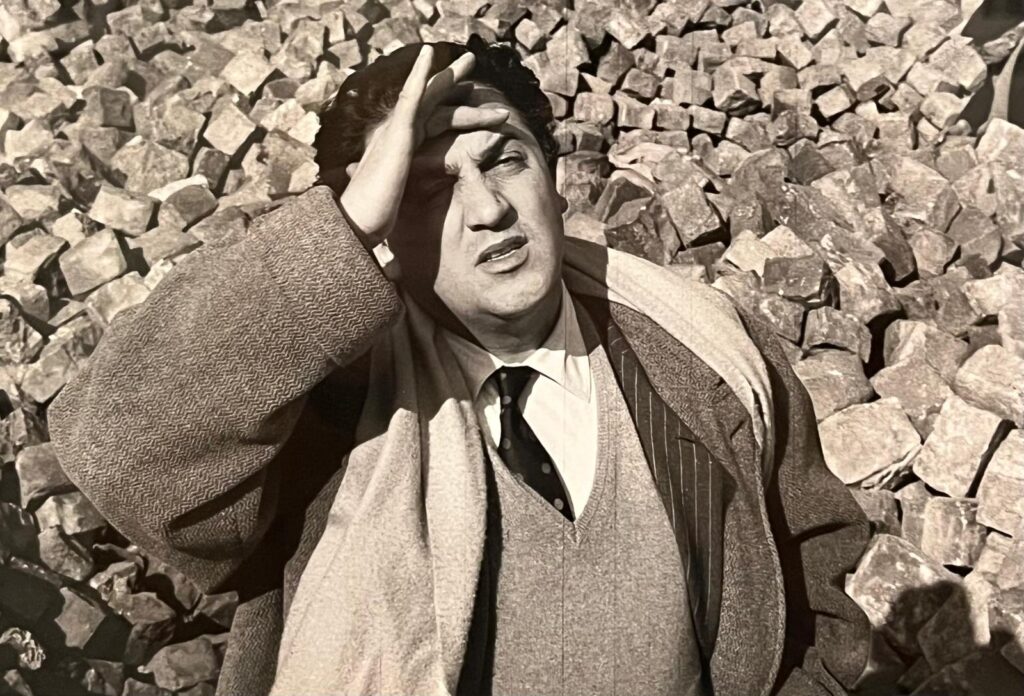

Au-delà de ce Paris vintage d’avant la gentrification, il y a aussi le compagnonnage avec les amis fidèles, le Paris des artistes. Varda a filmé Noiret, Deneuve, De Niro, Bonnaire, Birkin, et tant d’autres. On découvre aussi qu’elle a saisit un instant les expressions de Gisèle Halimi, d’Alexander Calder, drôle de zig, de Federico Fellini, porte de Vanves, de Giuletta Masina, de Jean Vilar, dont elle a documenté longtemps l’activité du Théâtre national populaire, de Gérard Philipe, de Maurice Jarre, d’Anna Karina, de Delphine Seyrig, de Jean-Claude Brialy… et sans oublier Brassaï, dont on peut admirer l’impeccable tirage et le making of de cette séance photo en pleine rue.

La glaneuse

L’artiste n’a jamais cessé de chercher un langage visuel à sa pensée iconoclaste. Quitte à être parfois expérimentale, brouillonne. Certaines de ses tentatives ne se sont pas concrétisées. Elles restent à l’état d’esquisses (et c’est d’autant plus précieux). Pour elle, poser des rails pour des travellings n’a de sens que si ça déraille à l’image. Ce qu’on retient de cette foison d’images, c’est bien la belle moisson de visages. Elle avait un truc à elle pour capter l’inattendu, le surprenant, l’insolite. Du noir et blanc aux couleurs vives, de la sage Agnès artisane photographe d’origine brusseloise à l’extravagante Varda artiste iconique installée rue Daguerre, on saisit rapidement l’originalité de son œuvre et l’intelligence de son œil.

Le regard est curieux, conquin, malicieux. Et l’exposition a cette qualité de partager généreusement, avec elle, sa vision d’une ville qu’on croit toujours connaître par cœur, à tort. Glânons donc, ici et là, quelques instants d’existences figées par la petite Arlette.