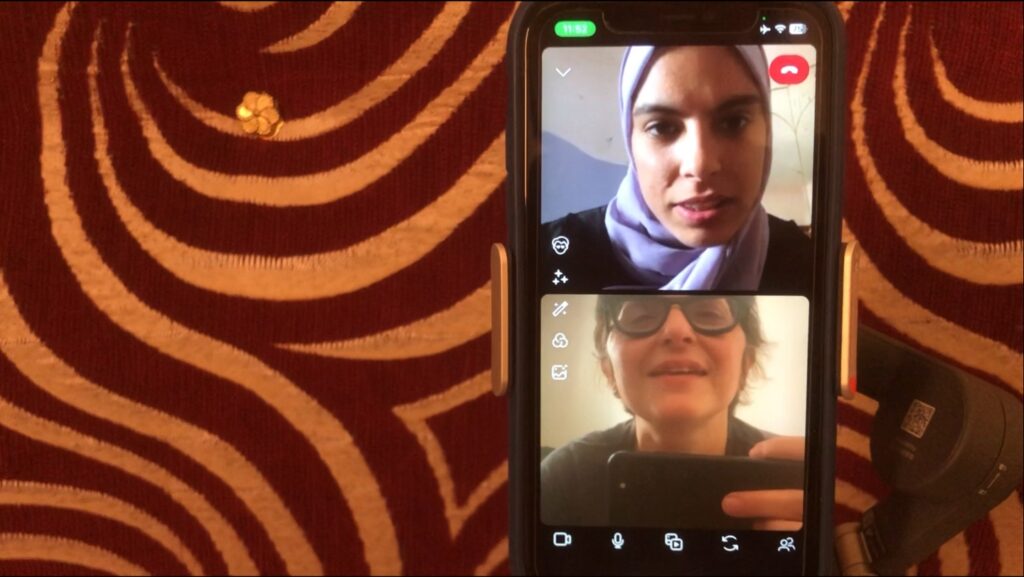

Face à l’insupportable génocide en cours à Gaza, la réalisatrice Sepideh Farsi fait ce qu’elle sait le mieux faire : prendre une caméra et filmer. Et puisqu’il lui est impossible de se rendre sur place, elle filme l’écran de son téléphone qui lui sert à communiquer avec la jeune photographe gazaouie Fatma Hassouna. À travers ce petit écran, nous voilà reliés – fragilement, sporadiquement, entièrement à la merci des caprices de la technologie – avec cette jeune femme pleine de vie qui nous raconte son quotidien sous les bombes.

Il faudrait écrire un paragraphe entier sur le sourire de Fatma. Un sourire rayonnant, fulgurant, débordant. Un sourire comme un phare dans la nuit. Un sourire comme une promesse et un défi à la fois. Ce sourire, nous le voyons évoluer au fil du film, durant les quelques mois (200 jours !) qu’on duré les échanges entre les deux femmes. On le voit, et cela nous fend le cœur, s’étioler, se faire plus rare, presque disparaître. De tous les signes d’épuisement, de mauvaise condition physique et de stress qui apparaissent sur le visage de la jeune femme, c’est le plus déchirant.

D’autant que nous, spectateurs, savons ce qu’ignorent Fatma et Sepideh au moment où elle tournent. Ce que Sepideh ignore au moment où elle monte. Ce qu’ignorent les comités de sélection qui découvrent le film. Fatma Hassouna est morte dans un bombardement le 16 avril, le lendemain de l’annonce de la sélection de Put your soul on your hand and walk à l’Acid. Tout ce que l’on voit de son visage, cette voix hésitante mais profonde, cette pensée sincère et spontanée, sont tout ce qui reste d’elle. Ça, et les images qu’elle-même a faites de sa ville en ruine, des pointillés de vie qui restent au milieu des gravats, d’une réalité presque invisible et, surtout, absolument inconcevable.

Une voix fragile venue de l’intérieur de l’enfer

Difficile, évidemment, de regarder le film en faisant abstraction de cette mort. Elle imprègne chaque plan, chaque mot. À l’écran, Fatma est bien vivante, pleine d’espoir, le regard tourné vers l’avenir. Elle parle de ses futurs enfants et de ce qu’elle leur racontera. Elle évoque le fait de survivre. Notre cœur se serre, et notre colère déborde. À quoi, à qui peut bien servir la mort de Fatma et des milliers de civils pillonnés à Gaza ? Comment ne pas voir l’absurdité et le cynisme qui président à cette tragédie ?

Il faut pourtant rester concentré sur le film, sur la voix de Fatma, et ne rien perdre de ce qu’elle partage avec nous : la famine, le blocus, la promiscuité dans les abris, les destructions, l’eau contaminée, la mort omniprésente… et ce sentiment d’impuissance et d’absurdité qui la tenaille en permanence. « Il n’y a jamais de raison pour ce qu’ils font » répond-elle simplement à la réalisatrice qui lui demande pourquoi tel quartier de Gaza est soudainement sous les bombes.

Sepideh Farsi, que l’on sent parfois tout aussi pétrifiée qu’on le serait à sa place face à la parole douloureuse de la jeune femme, ne s’interdit aucun sujet, et l’interroge sur tous les aspects de la vie à Gaza, avant et après les massacres du 7 octobre, sur la mort des membres de sa famille, sur le nouveau chef du Hamas, sur sa foi, sur ses convictions et sur ses rêves. Par le dispositif très simple de ces visio-conférences, la réalisatrice offre au spectateur un témoignage brut, précieux à la fois par sa force, et par sa nature exceptionnelle. Une voix fragile venue de l’intérieur de l’enfer, qui nous permet d’entrer dans son intimité, et par extension, dans la réalité d’une ville sous les bombes.

Journal de bord

Que signifie de vivre dans un pays pris dans un tel déluge de violence ? Que signifie de voir, jour après jour, les immeubles voisins s’effondrer ? Que signifie de compter, chaque matin, les êtres proches disparus à jamais ? Dans une ville privée de tout, de la nourriture la plus élémentaire aux soins médicaux ? À plusieurs reprises, au cours du film, on se demande par quel miracle Fatma continue à nous apparaître à l’écran. Comment l’électricité et le réseau subsistent par intermittence à Gaza, retardant le moment où elle ne sera plus au rendez-vous, celui où on la perdra tout à fait.

Sans doute Sepideh Farsi avait-elle cette crainte perpétuellement en tête pendant le tournage. À l’écran, pourtant, elle est magistrale. De retenue, de tact, de sincérité. Ce qu’elle ne dit pas est presque aussi important que ce qu’elle dit. Sa manière d’insuffler du courage à Fatma, d’affirmer sa présence auprès d’elle, son soutien. Elle n’est pas une journaliste soucieuse de faire de « bonnes » images, de capter les « bonnes » paroles. Elle est cinéaste, bien sûr, qui malgré la modestie du dispositif, choisit des angles de caméra, des échelles de plan, des échappatoires via le montage. Mais par-delà les kilomètres, elle est avant tout une alter ego de Fatma qui, exactement comme elle, cherche à documenter une réalité qui nous échappe. À arracher tout ce qui peut l’être au silence et à l’indifférence qui entourent la situation des Palestiniens depuis de trop nombreux mois.

Ce qu’elle filme est de l’ordre du privé, de l’intime. La parole d’une jeune femme, des échanges amicaux, parfois légers, parfois futiles. Presque un journal de bord de la guerre, vue par le prisme subjectif du regard de Fatma. La réalisatrice assume cet aspect de son récit, et ne cherche pas nécessairement à recentrer le dialogue sur des sujets graves ou sérieux. D’ailleurs, tout n’est-il pas profondément sérieux quand la mort peut à tout moment s’abattre sur vous ? Sans doute n’avait-on jamais réalisé, en ouvrant un paquet de chips ou en mangeant un carré de chocolat, qu’ils pouvaient être des gestes si précieux.

Trouver de la vie parmi les morts

Ainsi, par ses appels, Sepideh Farsi amène un peu de normalité dans la vie de la jeune femme. Elle lui permet de s’échapper mentalement de Gaza, de dévier sur d’autres préoccupations, de raconter une autre facette de sa vie. Le temps des appels, elle n’est plus seulement une victime. Elle a une parole à porter, et des images à partager. On le sent, c’est devenu pour la photographe une raison de vivre : témoigner sans relâche. Et inlassablement, essayer de trouver de la vie parmi ces morts et cette destruction.

La réalisatrice s’emploie également à incorporer cette normalité dans la construction du film, en gardant des séquences impromptues, comme les apparitions des frères et du père de Fatma, ou les moments où elle-même quitte tout pour aller ouvrir à son chat. Elle-même est bien placée pour savoir que pendant une guerre, les habitants ne se couvrent pas la tête de cendres, en répétant en boucle : c’est la guerre, c’est la guerre, c’est la guerre. Elle le montrait déjà dans son film précédent, La Sirène : ils continuent de mener leur vie du mieux qu’ils peuvent et, malgré la peur et les privations, malgré l’insupportable attente, ils font des projets, ils créent, ils rêvent. Ils espèrent, et ils sourient. Que faire d’autre ?

Fatma a une expression pour désigner le fait de sortir dans la rue malgré les bombes et les snipers, c’est celle qui donne son titre au film : mets ton coeur sur sa main, et marche. Elle semble synthétiser ce que capte le film tout entier, cette force de se mettre à nu et d’avancer, coûte que coûte, même si c’est vers sa propre mort.

Fiche technique

Put your soul on your hand and walk de Sepideh Farsi (2025)

Cannes 2025. Acid.

Avec Fatma Hassouna, Sepideh Farsi. 1h40

Distribution : New Story

Sortie en salles : 24 septembre 2025