Les Rencontres internationales de la photographie d’Arles déploient depuis le 7 juillet un état des lieux de la photo, patrimoniale ou contemporaine. L’édition 2025 est remarquablement peu ancrée dans l’actualité et le chaos du monde que nous vivons. Les conflits, la montée des nationalismes, le dérèglement climatique sont relativement absents.

Mais la photo, comme tout art lié à l’image, reste politique. Elle traduit, en tout cas elle est censée traduire, quelque chose qui signifie ce qu’est le monde. Qui observe ce qu’est l’humain. Pas étonnant alors que les minorités et les exclus (LGBT, vieux, autochtones, marginaux, etc) soient finalement les vraies stars des multiples expositions s’éparpillant dans la ville antique.

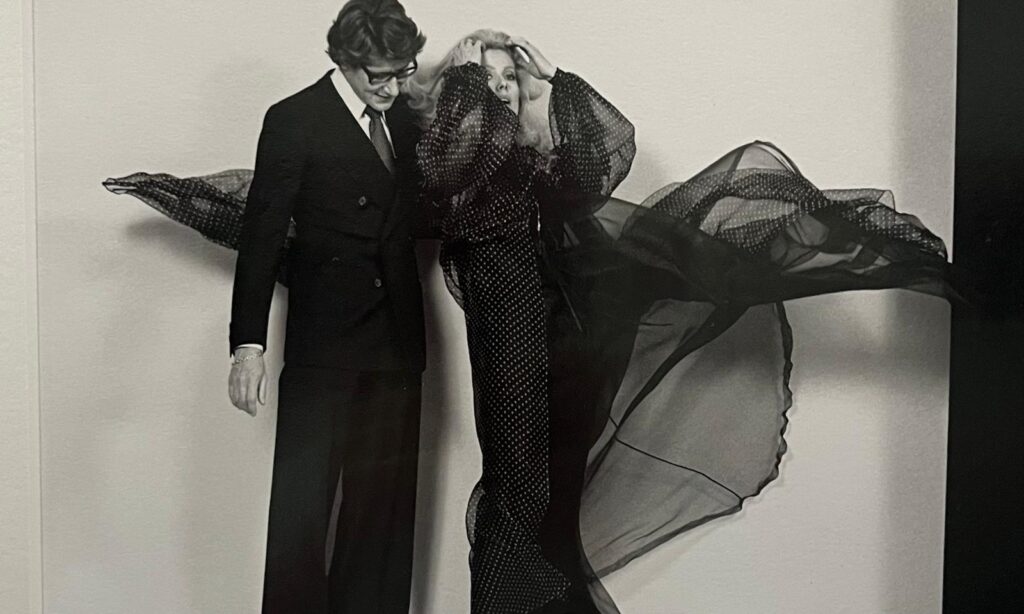

On trouve aussi du cinéma. Erica Lennard qui immortalise Jeanne Moreau, Delphine Seyrig, Jane Birkin et Charlotte Rampling. Letizia Battaglia qui fige le visage si expressif de Pier Paolo Pasolini. Ou encore, dans la grande expo égomaniaque sur Yves Saint Laurent, la présence de Catherine Deneuve sur plusieurs tirages.

Le cinéma est aussi présent dans l’inconscient des photographes, comme nous le verrons. Et mieux, la photo reflète sciemment le 7e art, parfois.

Wael Shawky : un moyen métrage mythique

Ce n’est pas au programme des rencontres, mais s’il y a un lieu à ne pas manquer, c’est bien à la Grande Halle de la Fondation Luma. Là, l’artiste égyptien Wael Shawky nous amène, entre deux rangées de masques et objets carnavalesques, vers un immense écran. La théâtralité de la scénographie, presque semblable à celle d’une colonnade menant à un temple, prend tout son sens quand il faut s’assoir pour voir et écouter ces fables ancestrales.

Créé en 2023, Je suis les hymnes des nouveaux temples retrace sur 58 minutes les grands mythes fondateurs autour des créations de la terre et de l’Homme. Un voyage dans le temps au milieu des ruines de Pompéi, où les Dieux (grecs) sont monstrueux et capriceux. De Prométhée à Io, de l’Olympe à l’Egypte, de ce Zeus pas si sympa à cette Héra très jalouse, le récit mélodieux et opératique séduit comme celui de l’an dernier, du même artiste, Drama 1882, présenté à la Biennale de Venise.

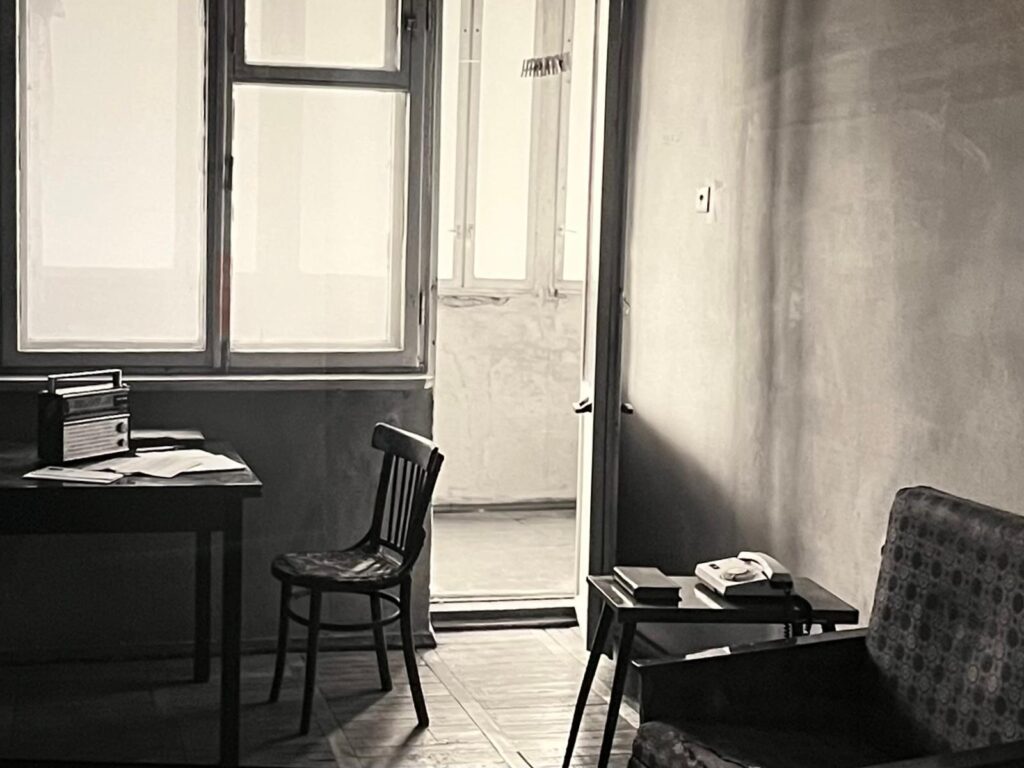

Diana Markosian : comment montrer l’absence

Légitimement récompensée par le Prix de la photo Madame Figaro- Rencontres d’Arles 2025, l’artiste née à Moscou, d’origine arménienne, a reçu un accueil unanime pour sa série sobrement intitulée « Père ». En quittant la Russie à l’âge de 7 ans avec sa mère et son frère, elle a laissé son père à des milliers de kilomètres durant quinze ans. Partie à sa recherche, Diane Markosian a cherché à renouer le liens à travers des photos mélancoliques, parfois nostalgiques, des films où chaque détail compte, le tout installée comme sur une scène où l’absent serait omniprésent. Un travail bouleversant en plus d’être doté d’une esthétique, celle du vide flagrant ou celle du manque cruel, sublime. L’ensemble est accompagné de films faisant écho à ce fossé filial qu’elle tente de remplir avec ses images.

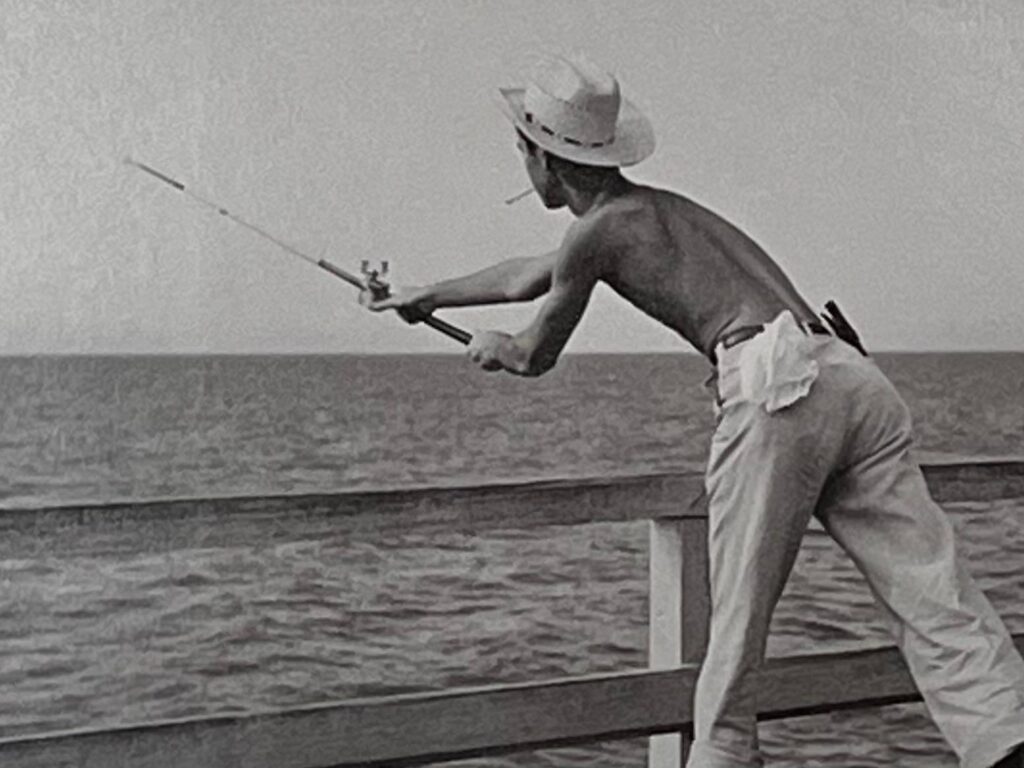

La route US 1 par Berenice Abbott, Anna Fox & Karen Knorr

D’un côté, une photographe américaine du XXe siècle, lesbienne, exposée et récompensée dans le monde entier. Dans cette exposition, US Route 1, Berenice Abbott capte la vie et les décors autour de la plus ancienne route des États-Unis qui s’étend du Nord au Sud du pays entre le Maine, à la frontière canadienne, et l’archipel des Keys, en Floride, face à Cuba. Un American Dream des fifties, avec ses bâtiments et ses modes de vie tant vus au cinéma.

De l’autre, le mythe américain a pris du plomb dans l’aile. Le Dream est en ruines. C’est l’écho produit par Anna Fox et Karen Knorr, féministes et documentaristes, suivent le même trajet 70 ans plus tard. Plongée dans une Deep America, en pleine campagne électorale. Un pays en dépression, avec des lieux abandonnés. Du rêve au déclassement, on observe, parfois en partageant leur dose d’ironie, ainsi le déclin de l’empire américain.

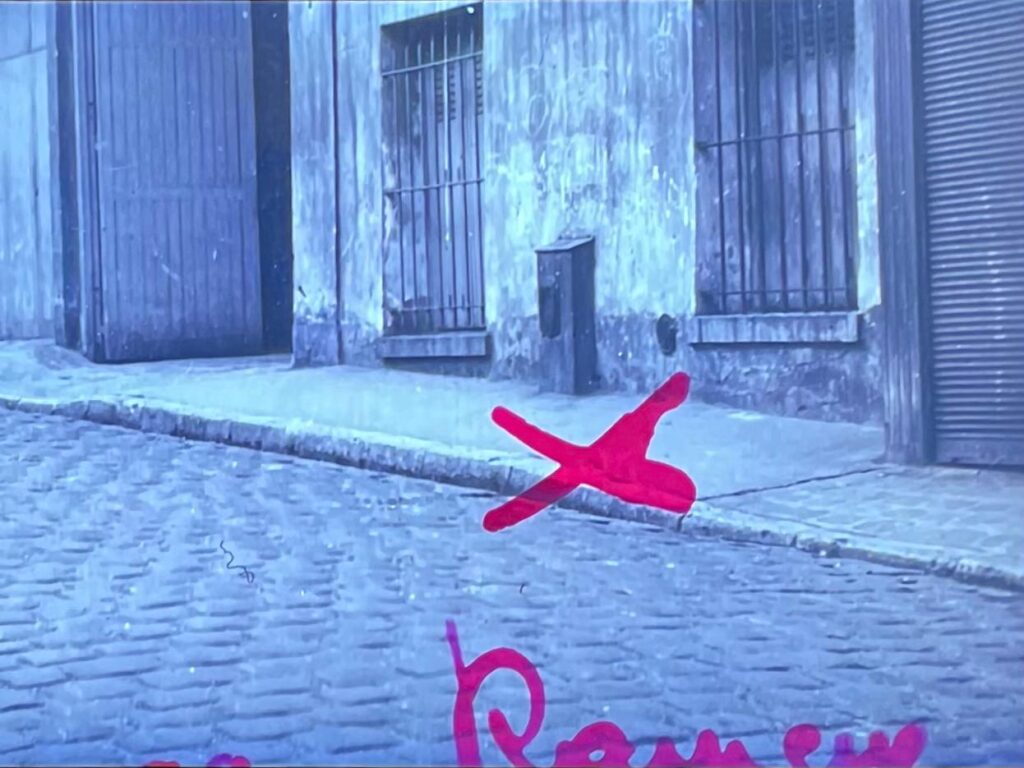

Le carnet de Jean dans l’Eloge de la photographie anonyme

C’est une forme de consécration pour la photographie vernaculaire. Les fondateurs de la galerie Lumière des roses à Montreuil, qui vient de fermer, exposent vingt ans de collection où les auteurs sont anonymes. Des individus comme les autres. Comme Lucette, adepte des voyages organisés qui se fera photographier partout, seule, de 1954 à 1977. Une vie de vacances sous nos yeux. Ou ce pharmacien parisien qui, avec un appareil caché et un système de commande à distance, fixait à leur insu ses clients. Mais c’est surtout Jean, jeune agent de change qui décide de photographier tous les lieux de sa liaison avec Rose, coiffeuse repartie à Tahiti. De cette séparation, il en tire des « cartes postales », annotées de commentaires à l’encre rouge, en plus d’une croix rouge marquant l’absence de sa bien-aimée. Cette lettre d’amour en images fend le cœur, mieux que n’importe quel mélo cinématographique.

Le mauvais esprit de Kourtney Roy

Voilà une expo qui pourrait plaire à Sean Baker. Il y a un regard mordant et satirique sur ces solitaires égarés sous le soleil floridien. Couleurs flashys, corps bronzés, musclés, dénudés, exhibés, décors de lieux de loisirs, avec ses piscines et ses cocktails. Une société factice. Dans la lignée de Martin Parr, Kourtney Roy photographie avec ironie cet univers consumériste, superficiel et artificiel où l’apparence prime. Mais c’est aussi un manifeste féministe : les hommes ne sont que des objets, serviables, accessoires. En bonus de ce délirum pop fantasmagorique, un court métrage, Slice from Heaven. Une dame âgée, nantie, passant sa vie au bord d’une piscine. On est loin de la retraite d’Eleanor the Great de Scarlett Johansson. Ici l’humour caustique n’efface pas la personnalité drama, à la fois pathétique et sympathique, de son héroïne, dont les paroles et les pensées contredisent sa véritable solitude. Un morceau de paradis qui a un goût acide et amer.

Les agents secrets du Brésil

Année du Brésil oblige, le pays sud-américain est omniprésent à Arles. Une très belle rétrospective sur le modernisme brésilien (1939-1964) – Construction, déconstruction, reconstruction – où architecture, progrès, transformations du pays s’entremêlent. Construction déconstruction reconstruction est issue de la production du Foto Cine Clube Bandeirante (FCCB), club de photographie amateur de São Paulo qui a révolutionné « la photographie brésilienne et favorisant sa mondialisation ainsi que son institutionnalisation. »

Un peu plus proche dans le temps, dans les années 1960, João Mendes et Afonso Pimenta ont documenté la vie et les souvenirs des habitants d’une des plus grandes favelas, à Belo Horizonte. À l’instar de Malick Sidibé au Mali, ils montrent dans Retratistas do Morro le quotidien et les loisirs des plus modestes. Qu’ils posent ou qu’ils fixent l’objectif, ils dégagent une humanité et une humilité frappantes.

Contemporaine, l’exposition collective Futurs ancestraux présente l’avant-garde de la photographie brésilienne. De cette compilation, deux artistes se distinguent. Denilson Baniwa qui s’amuse à intégrer des figures hollywoodiennes (R2D2, E.T., la De Loreane, Metropolis, 2001, et autres monstres de séries B) dans de vieilles photos ethnographiques classiques. Le mix est aussi étonnant que fascinant. Enfin, Mayara Ferrao est la seule artiste à s’interroger et utiliser réellement l’intelligence artificielle pour produire un résultat passionnant. Après des heures de « prompt », elle a conçu une série de photos de mariage d’un temps passé, si réalistes qu’on en oublierait qu’elles sont fausses. Elle créé ainsi un passé qui n’a pas existé : des femmes racisées qui se marient entre elles. Bluffant.

Letizia et Claudia

Le Brésil est aussi présent avec Claudia Andujar, dont les photos répondent en miroir à la sicilienne Letizia Battaglia. Deux grands chocs arlésiens cette année.

Que de points communs entre ces deux femmes militantes. Comme ces photos crues d’une femme qui accouche. Ou ces victimes de meutres sanglants. L’expo d’Andujar dévoile toute sa panoplie : de la photo reportage (violente) à l’image ethnologique (humaniste) en passant par le portrait, avec un usage graphique de la couleur, l’ode au féminin, l’homosexualité masculine ou le naturalisme écologique.

L’autre la fascine. C’est aussi le cas pour Letizia Battaglia. Journaliste, elle renseigne en écrit et en photo l’évolution d’une Italie conservatrice. Elle aussi capte le quotidien de ses congénères, leur mœurs, leurs luttes, leurs traditions, leur joies. Mais c’est en immortalisant les assassinats de la mafia et leurs tragiques effets sur les familles qu’elle devient célèbre. Sans doute écœurée par tant de douleurs, elle a changé d’angle, d’objectifs, préférant parcourir le monde.

Du queer un peu partout

C’est sans doute le seul fil conducteur de ces Rencontres, y compris dans la rétro Yves Saint Laurent. Par exemple, dans cette communauté de femmes de l’expo Double de Carol Newhouse et Carmen Winant, qui montre un féminisme puissant, autosatsifaisant et triomphant.

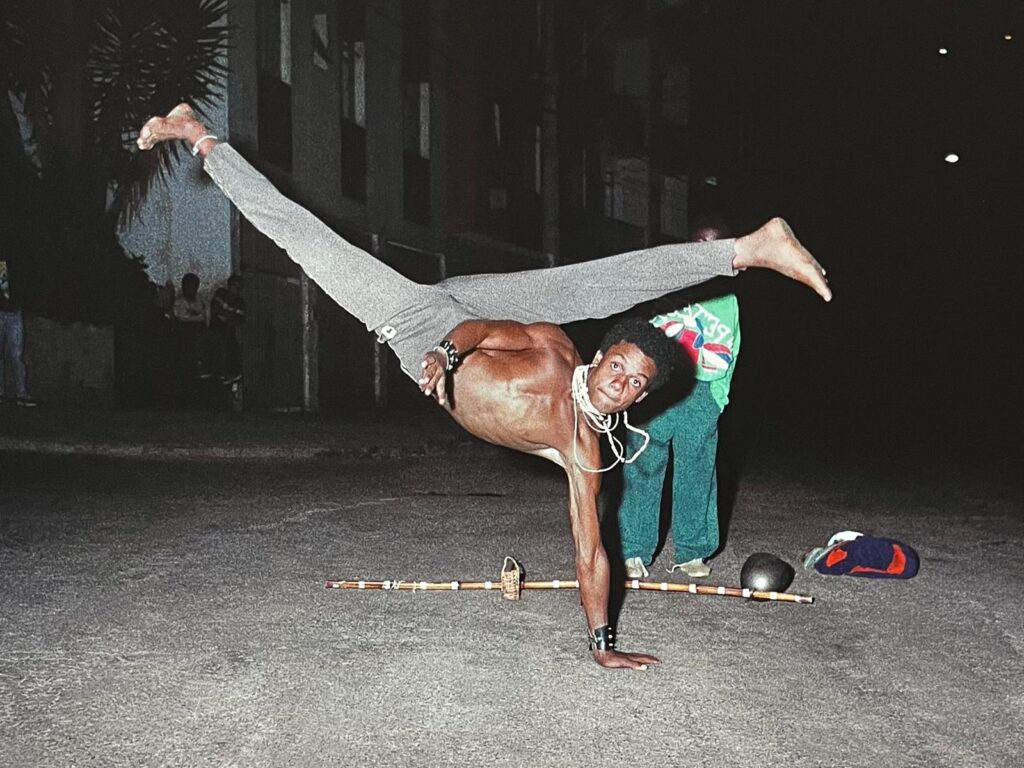

Au sein du collectif brésilien Futurs ancestraux, on peut admirer les prouesses athéltiques de Rafa BQueer et, dans son court métrage, un étrange freak qui rappelle celui d’O Fantasma de Joao Pedro Rodrigues. Et il ne faut pas manquer le roman photo Jongo & Adriano, une bromance stylisée qui dérape, de Yhuri Cruz.

Dans la grande exposition australienne, On Country, les minorités sont à l’honneur. La jeunesse de l’outback avec Adam Ferguson, des gays sous toutes les coutures avec J Davies, des drags sur des cartes postales géantes avec The Huxleys, des hommes travestis avec Wani Toaishara… L’identité est au cœur de ce parcours éclectique et iconoclaste, loin de l’image classique du pays-continent.

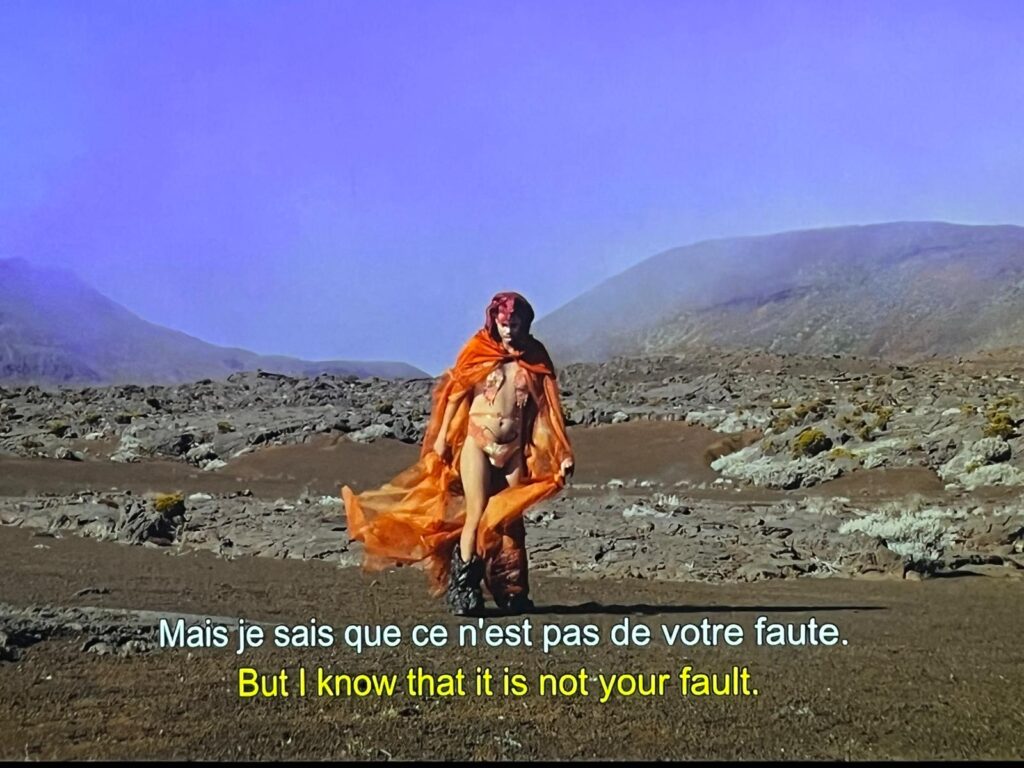

De même, Brendon Gercara, artiste de la Réunion, dévoile un esprit kwir-créole avec des drag presque mutants ou extraterrestres. Il faut voir son film Lip sync de la pensée, qui redéfinit et réinvente les indetités et les genres, interrogent le pouvoir de domination, avec, au commencement, une éruption volanique d’où naît non pas une Aphrodite mais une drag enflammée et diva.

De sexualité et de genres, il en est aussi question chez Lila Neutre. Ici on ne marche pas sur du magma, on danse sur les cendres. Twerk ou voguing, pas besoin de choisir. Véritable pamphlet contre les violences homophobes et xénophobes, son art sublime les minorités dans leurs refuges, comme la piste de danse.

Ultime variation sur la critique du masculinisme, la proposition de la jeune Julie Joubert avec Patria Nostra, plébiscitée par le public pour le Prix découverte Fondation Louis Roederer. Elle détourne le devoir de virilisme de jeunes engagés dans la Légion étrangère, avec un regard plus fraternel et même sensuel. Loin de l’hyper-masculinité à laquelle on les relie, elle érotise complètement leurs corps jusqu’à en oublier leur mission originelle militaire.

Les clichés sans cliché de David Armstrong

Et quand on vous dit que le queer est partout, il suffit d’aller à Luma pour admirer le travail de David Armstrong, ami de Nan Goldin. Y a pas photo entre l’expo d’Armstrong et le diapo de Goldin : le choix est vite fait. D’un côté un remarquable travail d’accrochage de dizaines de portraits, de l’autre une succession de photos sur un écran.

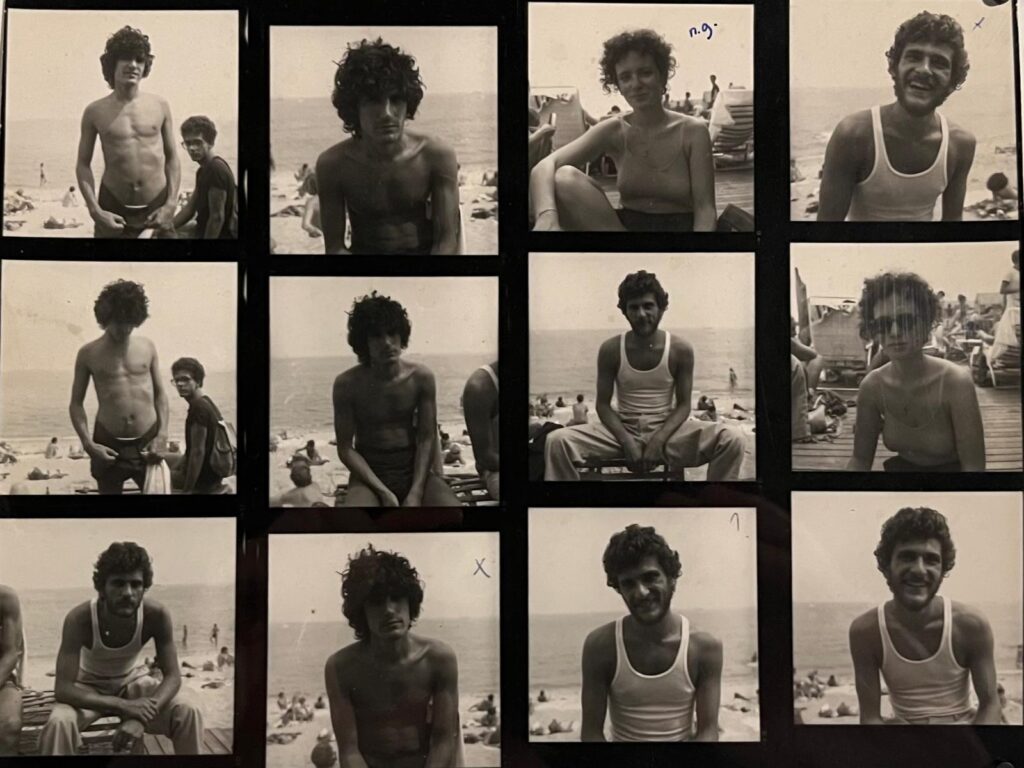

Ce n’est pas la première fois que le travail d’Armstrong est montré en Camargue. Cette exposition inédite (ce qui n’est pas le cas de toutes les expos arlésiennes) révèle le formidable portraitiste qu’il a été. Il capte ainsi l’essence et l’esprit d’une génération libre, joyeuse ou poseuse, dans des situations intimes, et même érotisantes, comme dans des lieux publics.

Les visages nous saisissent, les corps s’exhibent et la nostalgie d’une époque nous happe. Brillante idée, en bonus, de dévoiler sur d’immenses tables lumineuses tous les clichés d’un « modèle » lors d’une séance ou d’une prise de vue. Au visiteur de comprendre pourquoi il n’a choisit qu’une photo parmi toutes. Question de mise en scène, de lumière, de sourire, de regard.

Le monde noir et blanc de Louis Stettner

Autre grand classique à ne pas louper : Louis Stettner. Entre New York et Paris, des photos qui croisent les influences de Saul Leitner et de Robert Doisneau.

Rarement un métissage entre deux styles photographiques aussi différents que la photographie de rue et la tradition humaniste n’ont fait preuve d’autant d’harmonie. Pourtant ce qui l’intéresse ce sont les contrastes, les classes sociales, les instants figés dans le mouvement, les foules et l’individu dans ces foules. Au fil des 150 photos, de la Troisième rue au parc du Luxembourg, c’est un condensé d’une époque, où coexistent l’affirmation des femmes, la précarité pregnante, les luttes émancipatrices et égalitaristes, et une forme de ségrégationnisme dans une société qui parait insouciante. Son noir et blanc tranché, souvent sombre, accentue les gestes précis, les regards perdus et les silences pesants.

Sur la fin, son œuvre change radicalement vers un naturalisme coloré, avec des arbres dans les Alpilles. Ode à la vie autant que l’éloignement d’un monde dans lequel il ne se reconnait pas.

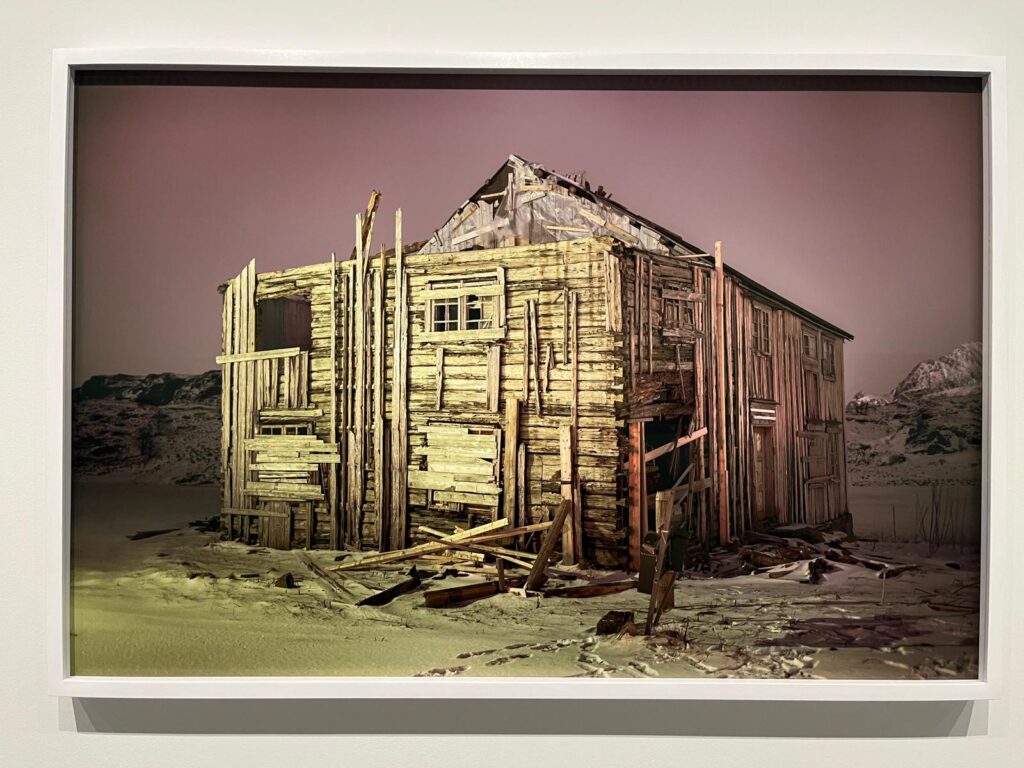

Les lumières irréelles de Todd Hido

De la couleur, il y en a chez Todd Hido. Les Présages d’une lueur intérieure est une succession de lieux vides, déserts même, où les lumières septentrionnales ou/et hivernales les transforment en splendides décors de cinéma. Des maisons aux allures de cabanes, des paysages qui respirent une forment de mélancolie : tout invite à la contemplation, voire à une forme de méditation transcendantale.

Chacun fera son film devant un visage, une simple lumière allumée dans la nuit, un ciel rosé qui paraît être un effet spécial fantasy. Tout y est paisable. Tout semble isolé. La nature domine ce cadrage parfait où l’humain n’est qu’un invité. Cette tristesse poétique, cette fragilité visuelle font de cette exposition la plus belle des Rencontres.

Les regards intimistes de Jean-Michel André et Agnès Geoffray

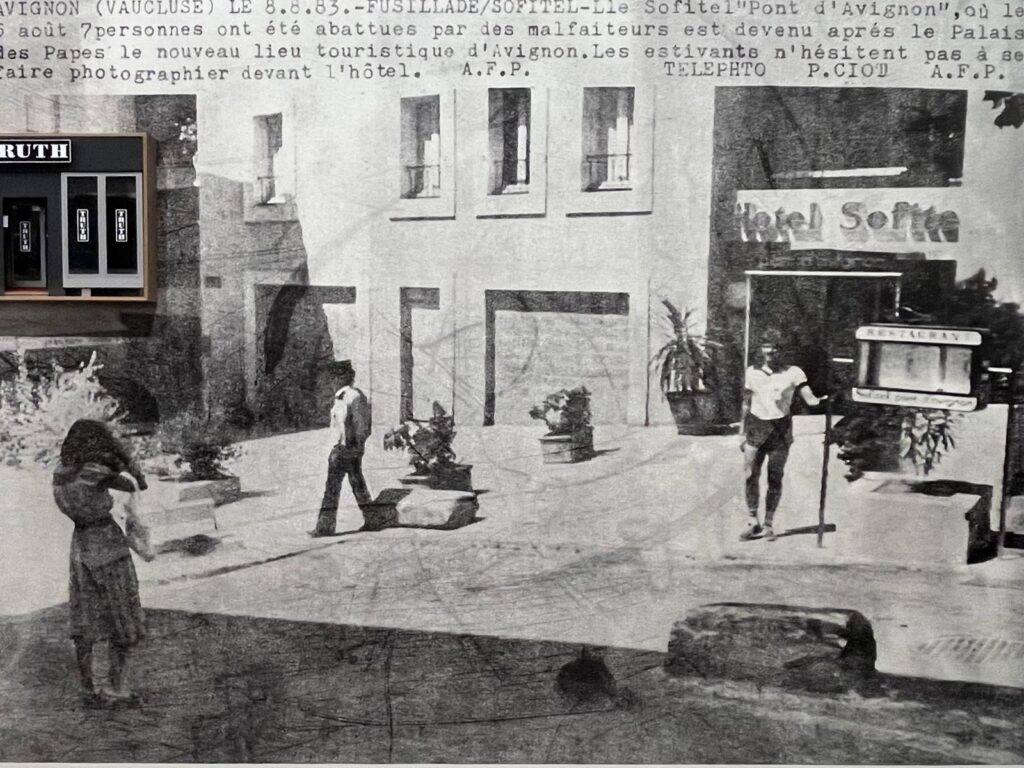

Du fait divers métamorphosé en œuvre d’art. Dans chacun des cas, la possibilité d’un film.

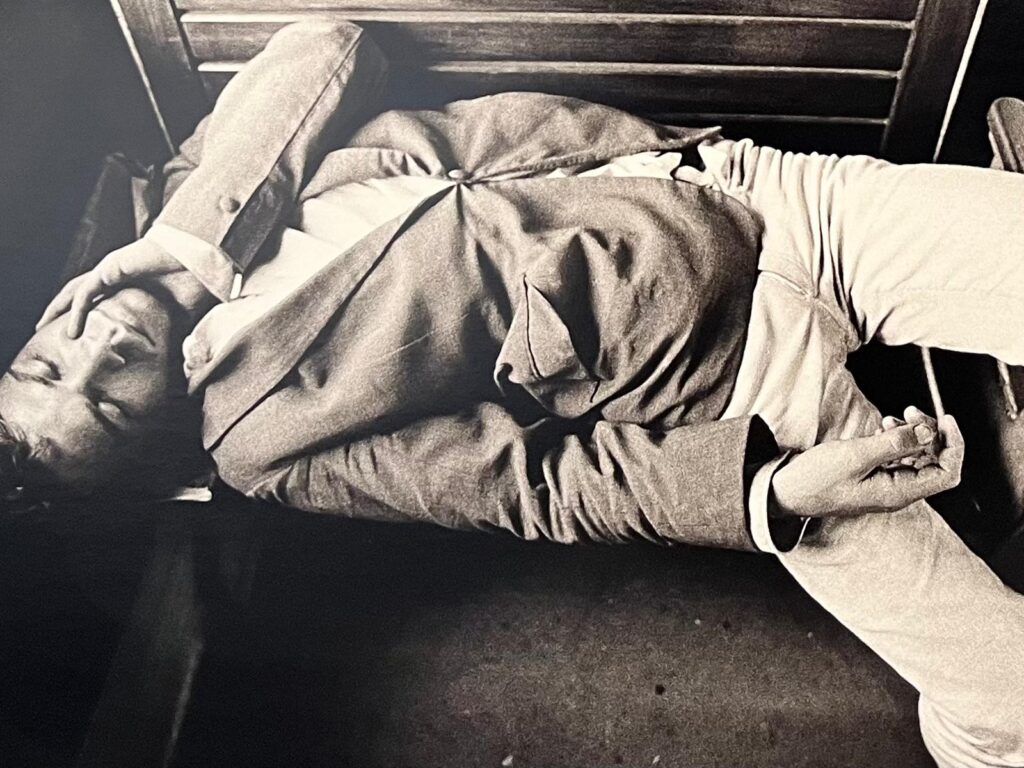

« Le 5 août 1983, alors qu’il faisait une halte d’une nuit avec sa famille sur la route des vacances, le père de Jean-Michel André est assassiné avec six autres personnes dans un hôtel d’Avignon. L’affaire n’a jamais été entièrement élucidée, mais l’enquête a néanmoins fait apparaître un mobile : une tentative de hold-up menée par des malfaiteurs « sans envergure » qui a dégénéré en carnage. »

Âgé de 7 ans, Jean-Michel André, sous le choc, a perdu la mémoire. Il tente de reconstituer le fil des événements avec son art, ses souvenirs, des archives dont sortent collages issus des dépèches de presse, des paysages, des corps sans visages. Lui aussi, comme Diane Markosian, essaie de retrouver le père perdu. Rien de spectaculaire. Mais une émotion évidente se dégage de cette tragédie familiale. Chambre 207 démontre que la photo est un outil réparateur.

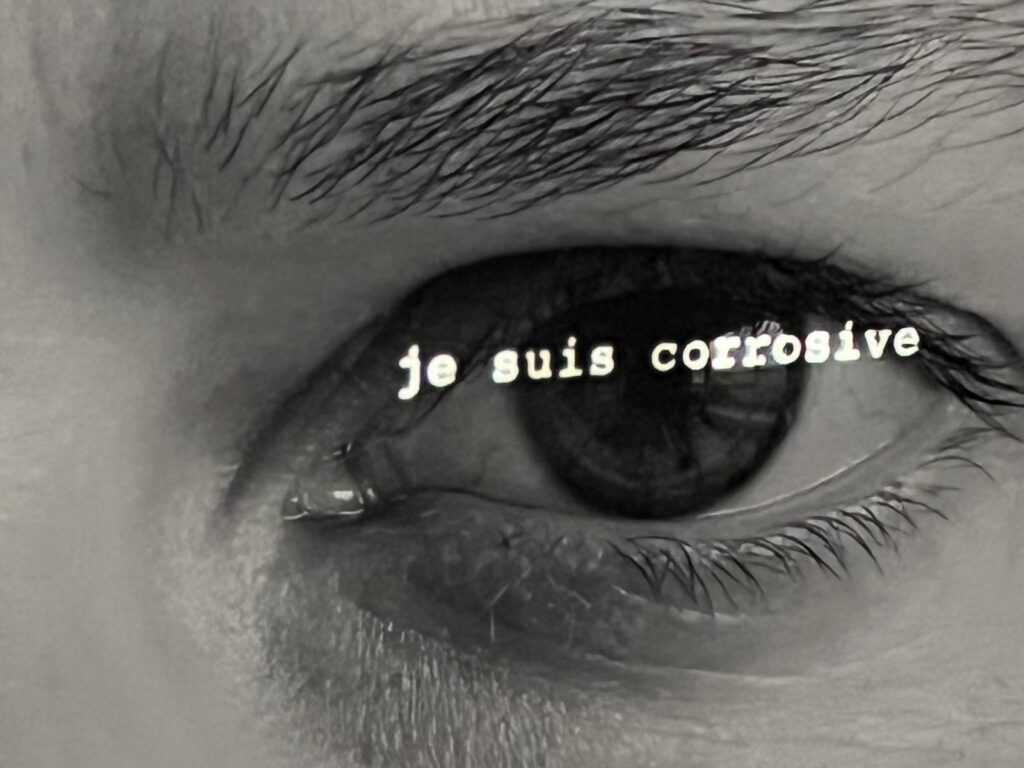

C’est aussi le cas chez Agnès Geoffray, qui préfère partir d’un sujet documentaire loin de sa propre existence. elles obliquent elles obstinent elles tempêtent est un remarquable travail mêlant photographie, coupures de presse, documents administratifs et textes. Un mix de fiction et de réel. À partir des fonds d’archives institutionnelles concernant les « écoles de préservation » de Cadillac, Doullens et Clermont de l’Oise, institutions publiques de placement pour filles mineures en France de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, la photographe restitue le destin de jeunes filles qualifiées de « déviante » (d’où le terme « oblique ») à cause de leur comportement transgressif. Hommage à leur liberté, leur esprit de révolte, et à leur désir d’émancipation, elle les requalifie, en leur redonnant une vie, une voix, loins des préjugés et des jugements de l’époque. Mais ne nous trompons pas. À l’inverse d’André qui rend presque onirique son drame personnel, Geoffray livre une œuvre politique glaçante sur des femmes marginalisées et exclues, violentées et torturées.

Bonus : Raphaëlle Peria

Artiste lauréate du programme BMW ART MAKERS – qu’on retrouvera à Paris Photo en novembre – Raphaëlle Peria présente Traversée du fragment manquant. Là encore une histoire de père, autre grande thématique de l’année. L’artiste se souvient de vacances avec son père et ses œurs sur le canal du Midi. Elle retrouve l’album photo et imagine finalement, à partir de ces archives personnelles, une nouvelle série. Ainsi, elle gratte les images, leur donne un relief particulier. Cette technique du grattage, utilisée par Norman McLaren, Steven Woloshen ou Pierre Hebert au cinéma.

On assiste presque aux prémices d’un film d’animation où la 2D et la 3D s’entrecroisent, où l’influence d’estampes japonaises, avec cette brillance cuivrée, et les paysages occitans, qui auraient pu inspirer des impressionnistes, se mélangent.