C’est une voix importante venue du Québec qui va se faire entendre pour la première fois sur la Croisette à l’occasion de la sélection par la Quinzaine des Cinéastes de son quatrième long métrage, La Mort n’existe pas. Félix Dufour-Laperrière, bien connu du monde de l’animation depuis ses premiers courts métrages dans les années 2000, est un auteur indépendant dont le travail entretient des liens étroits avec les arts visuels et contemporains, poursuivant une démarche qui s’apparente plus à celle de la recherche et de l’essai que du documentaire pur ou de la fiction classique. Il se distingue ainsi de l’animation pour adultes telle que l’on a l’habitude de la voir, qu’elle soit extrêmement romanesque (Mars express, J’ai perdu mon corps) ou plus ancrée dans la réalité (Flee, Les Hirondelles de Kaboul).

Simplicité du trait, puissance du propos

Depuis ses débuts, ses courts métrages explorent des thématiques intimes et jouent avec les formes, parfois jusqu’à l’abstraction. Ainsi Un, deux, trois crépuscule (2006) et ses silhouettes incertaines, ses taches de couleur et ses collages changeants. “Une biographie instable, en trois temps”, nous dit le résumé. Une symphonie de sensations, aussi, qui nous emporte presque malgré nous au rythme de la musique puissante de Charles Cotvin. L’année suivante, c’est Variations sur Marilou, sur la chanson de Gainsbourg du même nom. Une danse sensuelle qui repose sur la trace des corps et la réminiscence des mouvements, tourné directement sous la caméra en utilisant différentes formes d’animation (dessin, peinture, rotoscopie…)

Rosa rosa (2008), lui, entremêle le destin d’un jeune couple avec la guerre qui fait rage, en s’appuyant sur un dialogue en voix-off et des photographies qui sont retravaillées. Comme les images qui se superposent, les deux lignes narratives – la privée et la collective – se rejoignent et se confondent. Citons encore le sublime Le Jour nous écoute (2013), sur les mots de la poétesse Hélène Dorion. Une histoire d’amour en pointillés, autour de l’amour de la littérature. Simplicité du trait, puissance du propos, délicatesse de la narration à deux voix. Un chef d’œuvre, qui annonce son premier long métrage de fiction : Ville neuve.

Avant cela, il y a Transatlantique (2014), un essai documentaire, filmé lors d’une traversée de l’océan à bord d’un navire de charge, qui lui vaut une sélection au festival de Rotterdam. En immersion avec l’équipage, Félix Dufour-Laperrière capte la poésie de ces traversées monumentales, au rythme des flots et des éléments naturels. Le navire devient alors un évident laboratoire d’observation, un microcosme unique où se jouent et se déjouent les grandes affaires humaines.

Dimension politique assumée

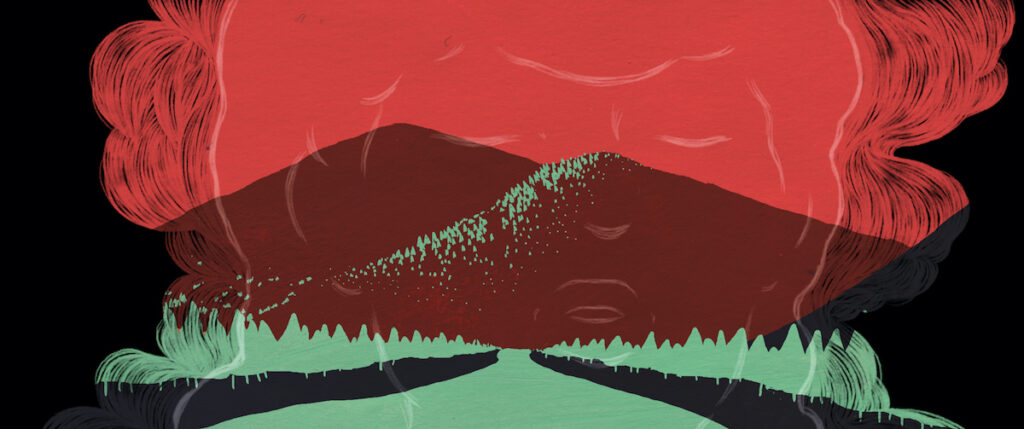

En 2018, c’est Venise (et plus précisément la journée des auteurs) qui accueille Ville neuve. Entièrement réalisé à l’encre et au lavis sur papier, ce qui représente environ 80 000 dessins, le film garde l’esprit des courts du cinéaste : une approche littéraire, un travail sur la forme, une narration discontinue qui se joue des codes traditionnels. Il expérimente des effets de mise en scène tantôt minimalistes, tantôt ultra-sophistiqués, comme un long plan-séquence dans les rues de Montréal, et mêle (à nouveau) les enjeux intimes (l’avenir d’un couple) aux aspirations collectives (un référendum pour l’indépendance du Québec). Il propose un film qui ne ressemble à aucun autre, et dont chaque choix formel fait écho aux enjeux du récit. Grâce à l’animation, les espaces du rêve, du souvenir, de l’espoir, de l’imaginaire, du collectif et de l’intime cohabitent ainsi à l’écran comme dans l’esprit des personnages.

On y retrouve bien présente, et parfaitement assumée, une dimension politique qui est l’autre fil rouge de son oeuvre. Un engagement en faveur de l’indépendance, mais aussi un questionnement autour de la colonisation et plus globalement, autour du collectif, et de la prise en charge personnelle comme collective d’une forme de « destin politique ». Chacun de ses films propose ainsi une manière de voir le monde, de le remettre en perspective, de participer à sa métamorphose souhaitable et possible. Car l’optimisme est un autre marqueur important dans son oeuvre, qu’il passe par la politique fiction comme dans Ville neuve ou par la poésie, la dialectique et la dérision dans Archipel.

Par sa singularité et son intelligence, Ville neuve marque les esprits et fait date dans la production animée, en affirmant qu’il est possible de faire du long métrage animé adulte sans renoncer à l’expérimentation, ni même à l’abstraction, et sans avoir besoin d’en passer par une narration traditionnelle. Il prépare parfaitement le terrain au long métrage suivant, un “film d’atelier” réalisé dans une toute petite économie (autour de 415 000 euros de budget) et par une équipe de dix personnes. Archipel, qui est présenté en 2021 à Rotterdam, puis à Annecy, et bénéficie d’une sortie dans les salles françaises fin 2022, est un film foisonnant, dense, urgent et presque fiévreux. Reposant sur un dialogue ardent entre deux personnages qui se répondent, se soutiennent et se complètent, il nous emporte au rythme du fleuve Saint-Laurent dont il entreprend d’explorer les “mille îles”, réelles ou imaginaires – et ainsi l’histoire tumultueuse du Québec, liée à la notion de territoire.

« Entre Les Justes d’Albert Camus et Alice au pays des merveilles«

Formellement, c’est une apothéose : les images d’archives ou documentaires (parfois retouchées) se mêlent aux dessins et peintures animées dans une forme libre et déliée qui renoue avec les recherches formelles présentes dans ses courts les plus expérimentaux. C’est une déambulation rêveuse, exigeante et forte, qui ose la carte de la narration intermittente, de l’improvisation jaillissante, en un mot de la liberté farouche. Par son rythme et sa structure, Archipel imite la physionomie du fleuve et emporte le spectateur dans un torrent de mots, d’images, d’émotions et de sensations. Certains nous frappent, d’autres nous filent entre les doigts. Le film nous laisse sans cesse le choix de visiter chacune de ses îles, ou au contraire d’y flâner au gré de nos envies.

Il fallait bien que Cannes finisse par s’intéresser au travail de Félix Dufour-Laperrière, et – mieux vaut tard que jamais – c’est donc avec son 4e long métrage, coproduit avec la France grâce à Miyu distribution. En 2019, dans un entretien qu’il nous avait accordé, voilà ce que le cinéaste nous disait de ce projet, dont l’acuité et la contemporanéité n’ont cessé de grandir avec le temps : “C’est une fable assez dure sur la violence politique (…). C’est un mélange entre Les Justes d’Albert Camus et Alice au pays des merveilles, disons.” On y suit Hélène qui, après un attentat raté contre de riches propriétaires, abandonne ses compagnons et s’enfuit en forêt. Manon, son amie et complice lors de l’attaque, revient alors la hanter et, ensemble, elles revisitent le choix impossible entre la violence et l’inaction, dans un monde en pleine métamorphose. Une œuvre puissante qui traite d’un sujet essentiel avec beaucoup d’audace et de pertinence, et confirme la place tout à fait à part que tient Félix Dufour-Laperrière dans le paysage de l’animation comme du cinéma mondial.