L’école du Fresnoy

Après six années aux Beaux-arts, Momoko Seto entre au Fresnoy en 2006. Elle y réalise tout d’abord un moyen métrage en prise de vues continue, Paris plage, autour de la question de la migration. On y suit Mari, une jeune femme japonaise, qui vit en France depuis 5 ans lorsqu’elle apprend que sa mère est sur le point de mourir. L’année suivante, poussée par l’encadrement de l’école à explorer les nouvelles technologies, elle a d’abord l’idée d’une sorte de sculpture vivante qui mêlerait des cristaux de sel, de l’eau et des écrans. La réalisation étant beaucoup trop compliquée, elle décide à la place de filmer le processus de création de l’oeuvre, et c’est ainsi que naît Planet A.

Réalisatrice scientifique au CNRS

Dès 2006, Momoko Seto collabore avec le CNRS. Pour le réseau Asie-Imasie, elle réalise vingt portraits de scientifiques en sciences humaines et sociales en Asie-Pacifique. Puis, en 2012, elle entre au CRAL (centre de recherche sur les arts et le langage) afin de pouvoir utiliser le médium vidéo comme un des différents langages de la recherche. Dans ce cadre, elle réalise des clips musicaux, des animations en volume et en dessins, une série mêlant scientifiques et animaux et des films expérimentaux. En 2021, elle reçoit le Cristal du CNRS, la plus haute distinction en tant que réalisatrice scientifique.

La série des Planètes

Dès sa création, Planet A est un immense succès. Le film est réalisé avec de l’eau, du sel et des fils, et invente, grâce au procédé du time lapse, un monde minéral en perpétuelle mutation. Elle déclinera ensuite le concept dans trois autres courts : Planet Z, Planet ∑ et Planet ∞. Elle continue d’y déployer des univers singuliers, reposant sur le vivant : des plantes qui poussent devant la caméra, de la glace qui fond, des insectes qui deviennent les héros de ces microcosmes fantastiques.

La veine documentaire

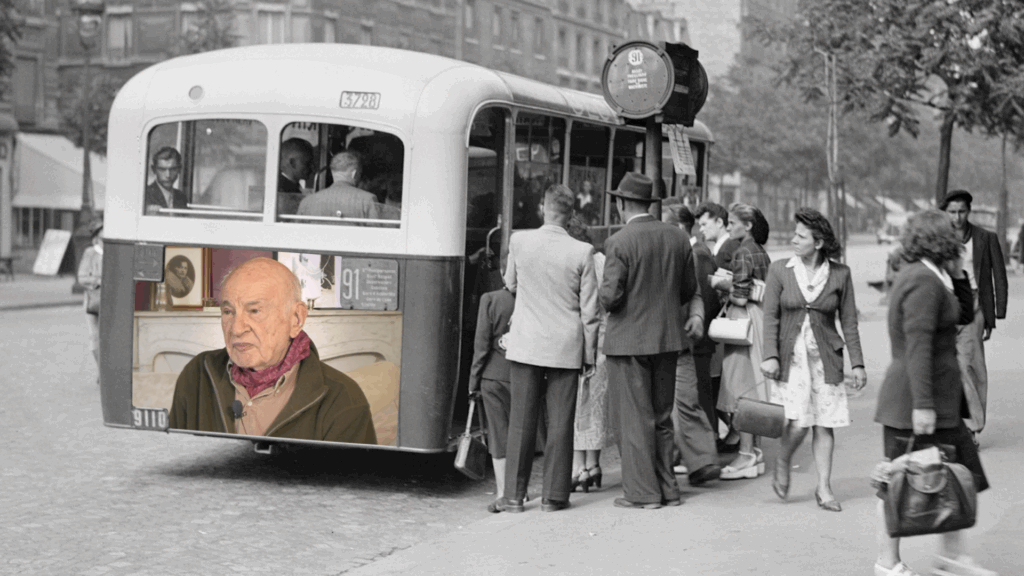

En parallèle, Momoko Seto réalise différents documentaires de création, souvent en lien avec le Japon. Ojiichan (2021) est ainsi un portrait de son grand-père, Shirô Sugano, un peintre et poète japonais qui rêvait de devenir chanteur d’opéra. I don’t want to sleep with you, I just want to make you hard (2016) observe les relations ambigües et tarifées entre des hommes en costard-cravate et les hôtesses des Kyabakura, ces bars japonais qui favorisent la parole et le sous-entendu, mais interdisent le moindre contact physique. En 2019, elle réalise également Edgar Morin, un penseur à Paris, qui mêle animation et prise de vues continues, et nous plonge dans l’histoire du célèbre sociologue.

Le long métrage

Adapter le concept des Planet en long métrage est probablement l’une des idées de cinéma les plus folles de ces 10 dernières années. Un projet d’une singularité absolue, qui vient bousculer les frontières entre film scientifique, cinéma expérimental et fiction traditionnelle. Le pitch ? Un groupe d’akènes de pissenlits, qui a survécu à l’explosion de la terre, part à travers l’espace, à la recherche d’une nouvelle planète où s’implanter. Mêlant différents registres d’images (animation numérique, time-laps, prise de vue continue…), le film met notamment en scène des végétaux et des insectes vivants pour incarner la faune et la flore des différents lieux traversés par les protagonistes, et embarque le voyageur dans un incroyable voyage cosmique aux évidents accents écologiques.