Sélection créée pour ouvrir une fenêtre sur des oeuvres qui sont souvent à la frontière de l’animation, la section Off-Limits promet chaque année un coup de projecteur sur la création la plus singulière, et donc intrigante, du moment. Cette année, elle ouvrait cette 60e édition du festival lors de la première séance publique, dès 9h30, dans la merveilleuse petite salle Bonlieu qui sert souvent de refuge aux cinéphiles les plus aguerris.

Constitué de huit films, le cru 2021 est indéniablement de qualité, avec un mélange d’oeuvres plus formelles, qui jouent sur des expérimentations souvent radicales, et de films engagés, qui mettent ces expérimentations au service de messages parfois très véhéments.

On pense ainsi à deux films qui se font écho : Cause of death de Jyoti Mistri et Scum mutation de Ov. Le premier est un poème psalmodié et lancinant d’une vingtaine de minutes, qui s’attache à montrer comment les femmes apparaissent dans les images d’archives (femmes autochtones ou en costumes traditionnels, occupées à danser ou cuisiner, s’occupant des enfants, travaillant à l’usine…), et raconte en filigrane la manière dont elles meurent : étranglées, battues, pendues, brûlées vives… Cause du décès : femme, conclut le film, qui est comme un cri effréné et hypnotique dans lequel la répétition et l’accumulation mettent le spectateur dans un état de transe. Les images se succèdent dans un cycle qui semble sans fin, suggérant et montrant alternativement la variété des violences possibles tandis que les mots reviennent comme des incantations répétées jusqu’à la nausée. C’est un film choc, pas toujours très léger dans sa démonstration, mais à la limite de la sidération.

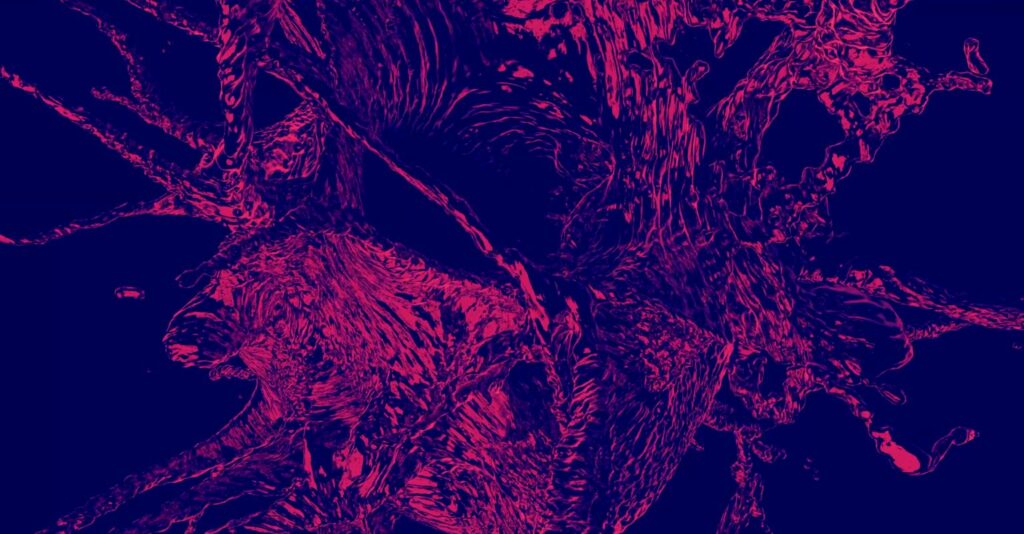

Tout aussi en colère, au sens le plus noble du terme, Scum Mutation (sous-titré : Echographie d’une puissance) dresse de notre société et de son rapport à la violence un portrait sans fard. On y retrouve tout azimut des slogans tels que « Nos corps sont des territoires occupés » ou « Nos récits, nos existences, font preuve que d’autres mondes sont possibles et qu’ils sont dans celui-ci » ; la retranscription d’insultes lancées par des policiers à des manifestants en garde à vue (« Je peux même pas te violer, tu es trop poilue« ) ; et des références à l’actualité récente, de la répression contre les manifestations des « Gilets jaunes » à la terrible phrase « Voilà une classe qui se tient sage » prononcée devant un groupe de lycéens à genoux. Les corps translucides des personnages entrent et sortent du champ de manière sporadique, dansent frénétiquement et s’agitent, tandis que différents textes s’inscrivent à l’écran, et qu’une bande-son passablement énervée monte en puissance, mêlant musique vibrante et bribes de manifestations.

A noter que le film, dans son esprit, entre également en résonance avec un autre court métrage issu du Fresnoy, Contraindre d’Antoine Fontaine et Galdric Fleury, présenté à Annecy dans la compétition étudiante, et qui a pour ambition de montrer comment « souffrent les corps sous les coups, la contrainte et l’humiliation« .

Panic d’Elina Magilina, emprunte un chemin plus intime pour aborder des questions pas si éloignées de celles posées par Cause of death, et notamment la difficulté de trouver sa place au milieu des représentations traditionnelles des corps féminins et masculins et de leurs différentes postures. Le film engage ainsi tout un jeu autour de la féminité à différents âges, mais aussi autour de sa transmission. Le propos n’est pas toujours limpide, mais l’énergie du montage et l’aspect pop des images emportent le morceau.

Lui aussi intimiste, Maalbeek de Ismaël Joffroy Chandoutis revient sur l’attentat ayant eu lieu à la station de métro Maalbeek de Bruxelles en mars 2016. Plongée dans le coma lors de l’explosion du wagon dans lequel elle se trouvait, Sabine n’a gardé aucun souvenir de cet événement dont l’immatérialité la hante. Le film l’accompagne donc dans sa quête de ces « images manquantes » qui lui permettraient de se reconnecter à cette expérience intime disparue. Le réalisateur reconstitue alors les lieux et les faits à l’aide d’images virtuelles quasiment pointillistes auxquelles il adjoint des images d’archives existantes (faites par des amateurs, des caméras de surveillance ou issues des médias) qui offrent un contour (souvent insistant) au drame. Il ponctue son récit de témoignages eux-aussi reconstitués qui achèvent de brosser le tableau parcellaire des souvenirs évaporés du personnage. Si le résultat est touchant (chacun entretenant avec l’attentat une relation particulière), cela donne aussi au film un aspect un peu fabriqué, voire démonstratif, qui vient parfois parasiter la démarche pourtant passionnante du réalisateur.

Dans une veine plus immédiatement formelle, voire formaliste, le réalisateur autrichien Siegfried Fruhauf revient avec Dissolution prologue (extended version) une oeuvre qui, à l’image de ses travaux précédents, interroge directement la nature même de film. Le dispositif est extrêmement simple : le cadre est un carré noir qui s’ouvre verticalement, puis horizontalement, pour révéler un fond bleu ciel (nuageux) qui laisse à son tour place au noir, et ainsi de suite dans une succession de mouvements de plus en plus rapides et clignotants, avec en cours de film l’introduction de bandes de lumière verticales et des changements de rythme asynchrones. La bande sonore est composée de notes brèves qui ressemblent à des signaux analogiques, ou à la musique de jeux vidéos 8 bits. Il faut évidemment regarder le film dans le noir complet, sur grand écran, pour en apprécier les infinies variations et les effets visuels ludiques et sensoriels qui en font un véritable poème visuel.

Dans la lignée de ses films récents, Patrick Bokanowski nous emmène avec Hum Drum dans le secret d’un atelier d’artiste où tout explose en particules de lumière dorée. Le peintre, ombre mouvante dans cet univers pointilliste, semble un chef d’orchestre qui commande aux rayons lumineux et aux bouquets de feux d’artifice qui illuminent le cadre. Les différents jeux de surimpression créent des images hypnotiques à la beauté sublime, dans lesquelles la réalité est métamorphosée et méconnaissable. L’acte de création devient spectacle, et à son tour oeuvre d’art qui ouvre aux spectateurs les « portes de la perception » : littéralement, celles d’un autre monde.

Tunable Mimoïd de Vladimir Todorovic nous entraîne lui-aussi dans un autre univers puisqu’il retrace une expérience (fictive) réalisée à partir d’un échantillon de mimoïde, sorte de corail repéré dans l’océan Solaris et décrit dans le roman de Stanislas Lem. Le projet est de mesurer les réactions de ce végétal capable de se régénérer lorsqu’on l’expose à divers types de radiations ionisantes et non-ionisantes. Si l’on est quelque peu dépassé par les descriptions scientifiques de chaque phase de l’expérience, on se laisse vite emporter par l’aspect purement visuel du résultat, ondes jaunes dansantes, tentacules rouges sang semblant doués d’une vie propre, fluides violets frémissant. Toute une succession de textures et de couleurs qui ont un effet hypnotique sur le spectateur, tandis que la caution scientifique justifie tranquillement les (mauvais) traitements infligés à cette forme de vie extra-terrestre. Au-delà de sa beauté plastique, et de son hommage appuyé à Solaris, le film ouvre ainsi une réflexion sur ce que l’on s’autorise au nom de la science, et comment la perspective de réparer les dégâts infligés à la planète par l’être humain amène irrémédiablement à de nouvelles exactions.

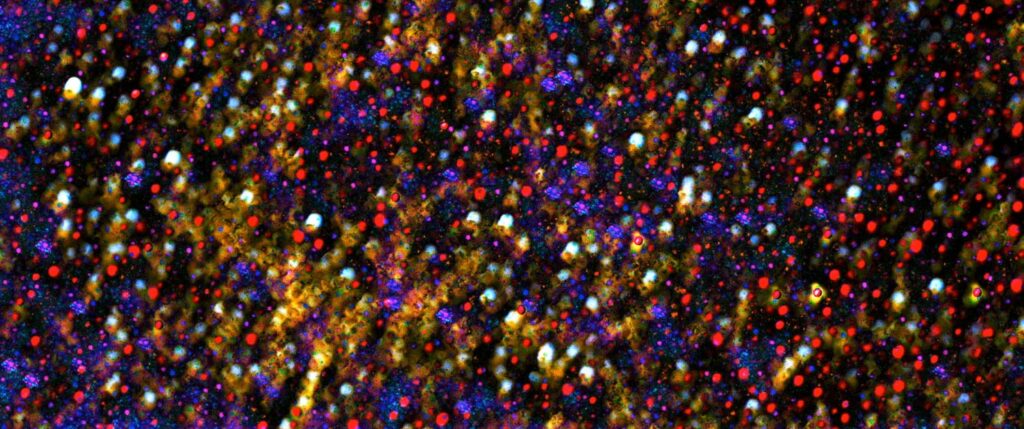

Enfin, There Must Be Some Kind of Way Out of Here de Rainer Kohlberger détourne des images tirées de films catastrophes à grand spectacle pour interroger la notion de fin du monde. Enjeu majeur de nombreux récits de fiction qui lui apportent un souffle épique perpétuellement renouvelé, l’apocalypse est tout à la fois une menace concrète liée aux problématiques environnementales et le fantasme romantique d’une extinction brutale de l’humanité. Le film met ainsi le spectateur face à ses contradictions avec le montage presque frénétique de scènes d’explosions, d’inondations, d’effondrements et de gens qui fuient, en boucle, et dans un mouvement qui semble sans fin.

Afin de renvoyer le spectateur à sa condition de spectateur (impuissant face aux catastrophes de carton-pâte et indifférent face aux réalités du monde), les images n’ont même plus besoin d’être lisibles. Retravaillées dans un jeu pointilliste qui recrée chaque séquence avec des points de couleurs mouvants, elles deviennent purement abstraites, et donc tenues à distance, comme vidées à la fois de leur aura romantique et de leur puissance cathartique, et renvoyées à leur simple condition d’images qui ne reflètent aucune réalité tangible, et ne peuvent en conséquence fournir aucun mode d’emploi en cas de désastre réel, pas plus que le réconfort d’un éventuel happy end.