Pour son deuxième long-métrage, Eric Gravel monte en puissance. Qautre ans après Crash test Aglaé, avec comme héroïne une femme psychorigide dévorée par son travail au point d’aller en Inde où son emploi est délocalisé, il suit une autre femme, Julie, dans un drame social filmé comme un thriller palpitant, À plein temps.

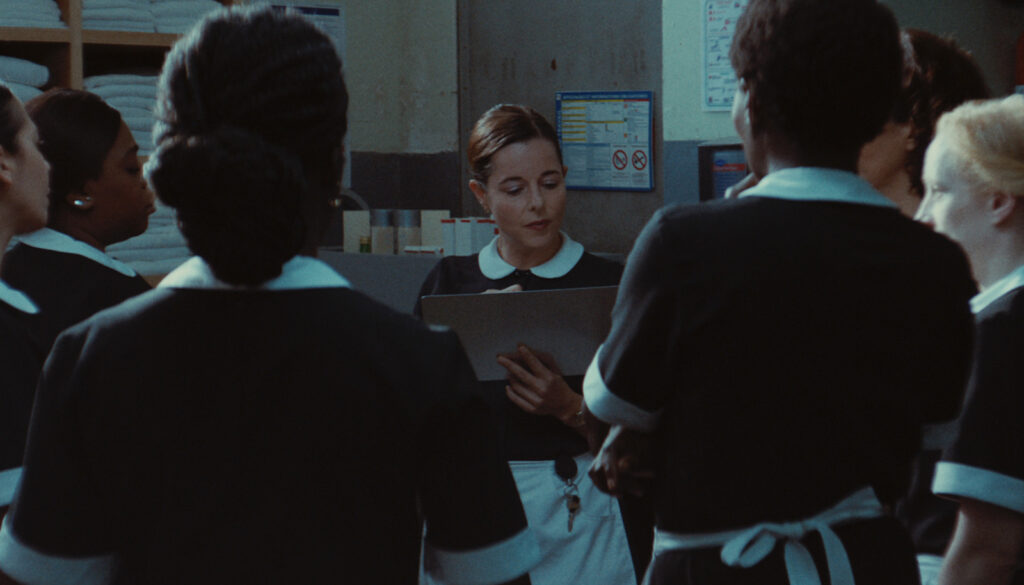

Julie, incarnée par une Laure Calamy en pleine forme dans ce rôle épuisant, tente de concilier ses multiples vies : deux enfants à charge, une résidence en lointaine banlieue avec les temps de transports induits jusqu’à la capitale, un travail dans un palace, un ex-mari qui ne lui verse pas sa pension, un banquier qui la harcèle. Elle aspire à revenir à un métier digne de ses compétences. Malheureusement, quand un entretien d’embauche se profile, et elle sait qu’elle a le bon profil, ses plans partent en vrille : une grève des transports la contraint à jongler avec les minutes, les distances, le stress. Elle se met en situation périlleuse par rapport à son employeur, et dans cette course après le temps, elle pourrait sombrer définitivement, perdant tout ce qu’elle a, c’est-à-dire une vie fragile et précaire…

L’actrice y est épatante, dans un film saisissant, offrant au passage une véritable illustration d’une société en plein chaos, écrasant les individus sans compassion. On est, comme elle, au bord de la crise de nerfs à chaque coup de bambou assomant ses fragiles espoirs.

Le réalisateur ne nous laisse pas plus souffler que son personnage. Haletant, À plein temps nous happe de bout en bout dans cette spirale infernale qui met en lumière les difficiles conditions de vie d’une mère « célibattante ». Sans rien occulter de la réalité sociale du monde du travail – que ce soit les règles strictes imposées à des employés traités comme des serfs ou les principes qui régissent une entreprise localisée dans bureaux froids et modernes – le scénario impose son tempo et son énergie pour mieux nous piéger dans l’étau qui se resserre autour de cette femme ordinaire.

Une femme sous influences

Dans cette existence où tout l’opresse – sa hiérarchie, ses devoirs, ses horaires, ses finances -, Julie ne doit pas composer ou faire des compromis : elle n’a pas d’autres choix que de trouver des solutions, quitte à ce que tout vacille, et même bascule, dans l’impossibilité de satisfaire tout le monde. La concernant, elle s’est résignée : elle s’est oubliée.

Touchant et prenant, le film ne s’enfonce jamais dans le misérabilisme ou le pathos. Il observe ce tourbillon sans fin, suit à toute allure cette mère qui perd pieds à force de vouloir être à l’heure sans pouvoir respirer. C’est un grand film social et féministe. Si efficace qu’il en est assez admirable. Le cinéaste s’attache également à rendre son personnage toujours digne, que ce soit dans la déchéance, le désespoir, ou la détresse.

Ce drame immersif s’avère plus fort que bien des discours. C’est bien la complexité de cet écosystème dont chaque élément ou chaque écart peut le faire dysfonctionner qui impressionne. Il flanque un uppercut bien senti à ceux qui ignorent ces invisibles, ces « petites mains » qui se démènent sans compter pour que le système reste debout, même dans ce qu’il a de plus absurde.

Heureusement, le rythme, intense, accompagné de la fabuleuse musique électro d’Irène Drésel, empêche tout didactisme et tout moralisme. Etrangement, si l’on se réjouit d’un happy end qui soulage toute cette tension, on comprend aussi, hélas, qu’il n’y a de lumière au bout du tunnel que si l’on se plie aux codes d’un libéralisme arbitraire.

Juste, passionnant, trépident, jamais militant, À plein temps est le portrait d’une guerrière individualiste autant que d’une société où la répétition des gestes et le confort des carcans emprisonnent les gens dans leur case, bien rangés. Un tableau où une bonne élève de la classe moyenne revendique le droit d’exister, même en arrière-plan.