Le temps passe sur Pandora. La famille s’agrandit pour Jake Sully et Neyriti. Mais les humains n’ont pas désarmé et rêvent de revanche pour coloniser la planète. La résistance trouve ses limites face à l’ingéniosité des terriens et contraint l’ancien Marines et son épouse Na’vi et leur smala à s’exiler très loin. James Cameron a toujours le sens de l’aventure et la maestria technique pour concrétiser ses rêves. Mais avec des personnages stéréotypés et un scénario convenu et faible, il oublie de donner de la profondeur et de l’émotion à son spectacle.

Plus de treize ans après le premier film de ce qui s’annonce comme une saga épique, James Cameron nous ramène sur la planète Pandora dans un futur pas si lointain. D’emblée, on comprend que ce voyage immersif (surtout en 3D) dans un univers presque intégralement virtuel sera splendide, spectaculaire et enthousiasmant. Conteur hors-pair, le cinéaste-scientifique n’a pas perdu la main pour nous embarquer durant trois heures dans son récit, quasiment sans temps morts.

Pas de quoi trop s’ennuyer en effet dans ce périple imaginaire et fantastique, même si la psychologie des personnages est très binaire et même assez stéréotypée (là où dans le premier opus, il y avait davantage de complexité) et si les arcs narratifs du scénario sont prévisibles, déjà vus et finalement assez classique.

« Le bonheur est simple »

Le plaisir est là, indéniablement. James Cameron a su inventer un univers, un metavers même, qui reste fascinant une fois l’émerveillement du premier Avatar inscrit dans nos mémoires. Si le film fondateur de cette épopée futuriste traduisait les drames de la colonisation, de la survie de peuples autchtones à la spoliation et l’exploitation de leurs richesses, cette suite illustre davantage les drames de la migration (et de la guerre) et de la destruction de la biodiversité (notamment pour produire un elixir empêchant de vieillir).

Autant dire qu’Avatar reste un reflet de notre époque contemporaine sous ses apparences de science-fiction. C’est à cela que l’on reconnaît les bonnes histoires d’anticipation. Anhtropologue respectueux, le réalisateur ne cache pas la violence et la difficulté d’être réfugié, tout comme il ne manque pas d’alerter sur les risques d’une déconnexion entre la nature et l’humain, ni le danger de considérer le vivant comme une source de richesse plutôt que de coexister physiquement et spirituellement avec.

Le grand bleu

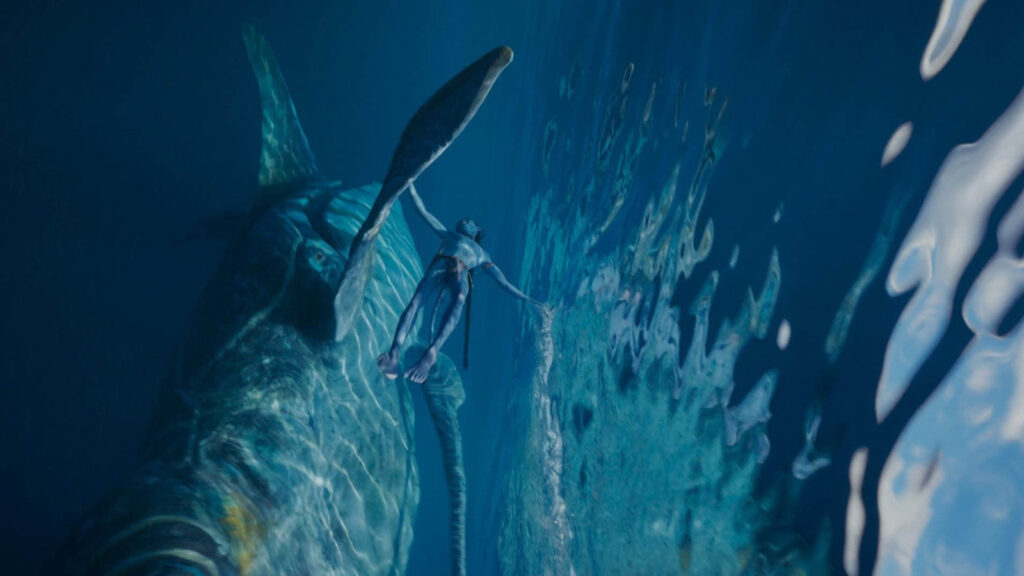

Toutes ces belles intentions ne sont pas superflues dans un film de cette ampleur et porté par l’ambition de toucher le plus grand nombre de spectateurs. Tout cela aidé par des prouesses technologiques indéniables qui rendent Avatar : la voie de l’eau stupéfiant de beauté, de fluidité et de générosité. Visuellement, le film est incontestablement impressionnant. Les paysages forestiers du premier film (qui ici sont victimes d’une explosion quasi nucléaire façon Terminator 2) font place à un environnement aquatique aux couleurs turquoise et autres nuances de bleu et de vert proprement séduisant, loin de ce qu’on a vu au cinéma jusqu’ici. Entre les Philippines et la Polynésie, l’univers des « indigènes » de l’eau est sublimé.

Alors qu’est-ce qui rend le film légèrement moins emballant? Ni la mise en scène, maîtrisée, ni la technique, impeccable, ni même l’histoire, intriguante…

Comme dit plus haut, cela tient à deux paramètres : les personnages et le scénario, qui, en s’additionnant, soulève l’absence d’originalité.

Autant exprimer notre déception en effet face à de tels moyens pour un pitch dont l’enjeu est réduit à une histoire de vengeance entre mâles alphas conservateurs et traditionnalistes. Pourtant, cela débutait bien avec son rôle de résistant terroriste… Hélas, Sam Worthington, aka Toruk Makto désormais Na’vi à vie, se voit ici enfermé dans un personnage monolithique, fade, qui n’a d’autre but que de protéger sa smala et de tuer le méchant. Se la jouant patriarche dominant, obtus et sévère, loin de la philosophie Na’vi d’ailleurs, il n’évolue jamais (contrairement au film précédent où son parcours l’enrichissait et l’émancipait). Il en devient lassant, accessoire, d’un autre monde… James Cameron ne fait finalement que répliquer les travers de la planète Terre sur Pandora, sans jamais chercher à transcender son propos. Une allégorie qui prend rapidement l’eau…

Chasse, pêche et traditions

Avec ses dialogues simplets (et répétés) sur des notions galvaudées comme le bonheur, la famille, le respect, il enlise son histoire dans des considérations sans intérêts, comme on récite des mantras de développement personnel. Tout cela donne un film beaucoup plus vide et beaucoup plus vain que l’Avatar originel. Etonnant que le réalisateur ait signé une œuvre aussi primaire et binaire. Lui à qui on doit quelques uns des personnages féminins les plus déterminés et puissants du 7e art de ces quarante dernières années – des femmes survivantes, capables de castagner, libérées du patriarcat – revient à une idée du genre assez ringarde.

Les femmes sont pleurnichardes, soumises, méfiantes. Kate Winslet, nouvelle venue, n’apporte rien à son personnage, assez concis. Zoé Saldana retrouve l’énergie et la sauvagerie de Neyriti uniquement vers la fin, après avoir été bien trop patiente et docile (on s’interroge sur la régression opérée par le mariage et la maternité sur un tempérament comme le sien). Pourtant sa sagesse aurait pu éviter bien des problèmes si son époux l’avait écoutée. Aux hommes les armes et la force (et les relations avec les fils), aux femmes, la spiritualité et la grossesse (et les relations avec les filles). Les désaccords, les tensions, les conflits sont basiques et indignes d’un tel film, tant ils sont au niveau d’un soap vieillot, sans aucun second degré.

« La famille est une forteresse »

Ce deuxième Avatar montre que James Cameron a perdu la main sur ses personnages adultes, à trop vouloir explorer les nouvelles technologies. Heureusement, il propose une galerie de nouveaux personnages, ceux de la génération suivante, qui permettent d’augurer une suite plus passionnante. Car la famille s’est agrandie, y compris avec deux orphelins. C’est bien eux qui portent le film vers des nouveaux territoires, entre dilemmes et aspirations, affirmation de soi et quête d’identité, découverte d’émotions et envie d’émancipation. C’est d’eux aussi que viennent les rebondissements, les drames (et même la grande tragédie), le « climax » de certaines scènes, et pour tout dire la nouveauté du film. Mais, si leurs personnages correspondent à des stéréotypes déjà vus, ils amènent un vent de fraîcheur et, parce qu’ils sont attachants et vivaces, il contribuent fortement à la dynamique du film. Pas difficile, disons le, face à des adultes d’un autre temps, arcboutés sur leurs principes et leur système de pensée. Mention spéciale à Sigourney Weaver qui excelle en se « réincarnant » en adolescente connectée à Eywa.

Cette « Next Generation » offre l’espoir qu’Avatar coupera le cordon ombilical avec des parents bien trop occupés à reproduire leur schéma sur une planète menacée et mutante. De même, on ose croire que cela libérera James Cameron d’un formatage narratif aussi conventionnel. Episode de transition ou déclinaison d’un produit? Le cinéaste semble industrialiser son processus de création en établissant une franchise à la Star Wars, alors qu’il nous avait habitués à révolutionner le cinéma.

Abysses glaciales

Ici, la révolution est technologique. Mais, avec un discours soporiphique et rétrograde sur la famille, quelques allégories mal écrites, et un script qui se rétrécit vers une issue manichéenne, le film s’empêche d’être davantage qu’un beau drame d’aventures (où tout est bien qui finit presque bien). Nulle émotion, hormis celle de la contemplation d’un monde virtuel sorti d’un imaginaire dessiné par une intelligence artificielle.

Déjà vu et m’as-tu-vu

Certes, on en prend plein les yeux, on ne pique pas du nez et on flaire le succès populaire. Mais au final, la saveur de ce film est celle d’une algue sans épices. James Cameron prouve qu’il est un grand réalisateur, une fois de plus, mais cela ne suffit pas pour sauver un scénario faiblard et peu intense. Il se noie même parfois dans cette esthétique irréelle qu’il a inventé, hésitant entre un documentaire du National Geographic et un reportage sur les espèces vivantes en voie d’extinction. Bien sûr, dans la dernière heure, il se ressaisit, avec une guerre, un final à la James Bond, un écho au naufrage du Titanic, des actions et décisions qui malmènent nos certitudes. Le spectacle est assuré, au risque de quelques incohérences ou d’un découpage à la hâche, au milieu d’un génocide assumé par des humains qui rêvent d’une Planète B.

Cependant, en répliquant le même combat que dans le premier film, mais avec nettement moins d’obstacles, de profondeur et de défis intimes, Avatar: La voie de l’eau reste à la surface de son ambition. Soit une histoire d’exil, de survie, de bannis et d’identité. En piochant dans Pinocchio, Les Indestructibles, ou encore Le monde de Nemo, James Cameron a préféré avant tout faire une grande fresque familiale très hollywoodienne, choisissant une certaine facilité plutôt que la voie du haut.