À l’occasion de la reprise en salle et de la restauration du film musical Jeanne et le garçon formidable, 25 ans après sa sortie, entretien avec son réalisateur Olivier Dicastel et son scénariste, Jacques Martineau.

En restaurant votre film fondateur, qu’avez-vous ressenti? Quel regard portez-vous sur ce film devenu culte?

Olivier Ducastel : Ce que la restauration a produit, c’est une réconciliation avec des petites choses dont on pouvait être mécontent par rapport à des histoires de tournage, de montage et ça a plutôt créé une forme de d’apaisement avec le film. Ce qui était fascinant dans la restauration, c’était plutôt de retrouver la qualité qu’on avait eu aux premières projections de rush. Quand on voit le film aujourd’hui, on voit le film comme très peu de gens l’ont vu à l’époque.

Jacques Martineau : J’avoue que j’ai eu une petite redécouverte quand on l’a montré au Publicis. Je suis resté dans la salle, et effectivement, il y a des choses que je me suis mis à voir et que je n’arrivai pas à voir avant. Les dernières projections publiques auxquelles j’ai assisté, c’était avec des copies dégradées. Et là j’ai revu des choses au montage très belles et très réussies. Et comme dit Olivier, on est pacifié avec une copie qui est une vraie splendeur.

OD : Il faut savoir que la restauration a eu lieu il y a cinq ans. On a clairement conscience qu’on a beaucoup de chance que ce travail ait été pris en charge par Le Bureau, avec une aide à la numérisation du CNC. Le film sortait de moins en moins parce que les copies 35mm ne trouvaient plus preneurs en salles. La seule ombre au tableau c’est que le chef opérateur, Mathieu Poirot-Delpech était mort très peu de temps avant. On n’a pas pu faire cette restauration avec lui, mais, par conséquent, on nous a davantage impliqués dans le processus technique. Et l’autre grande chance que nous avons, c’est que Malavida, qui a cette image de distributeur de films de patrimoine, a eu envie de sortir le film en salles.

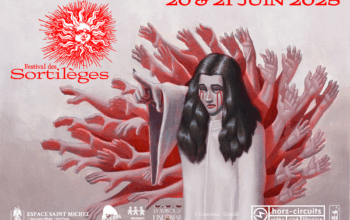

JM : On l’a beaucoup montré Jeanne, parce qu’il est lié à la question du Sida, et à un genre, la comédie musicale. Il avait le droit de ressortir soit pour le 1er décembre soit dans le cadre de rétrospectives de films musicaux. Mais ce qui me plaît le plus avec cette ressortie c’est de voir l’affiche dans les petits cartouches des cinéma, au milieu des nouveaux films. Je trouve ça touchant de voir notre affiche à côté de celle de L’île rouge de notre ami Robin Campillo.

« On a assumé d’être dans l’hommage, mais sans faire de citations directes. »

On a souvent comparé le film à un digne héritier de Jacques Demy. Comment vous situez-vous face à son influence?

OD : Mon film de fin d’étude était un court métrage musical de 9 minutes et j’avais demandé des conseils à Sabine Mamou, la monteuse de Jacques Demy. Grâce à elle, j’ai eu la chance de travailler sur Trois places pour le 26 (dernier long métrage du cinéaste en 1988, ndlr). C’était mon premier travail professionnel, en tant qu’assistant monteur. Quand il a vu mon court métrage, il m’a demandé si ça m’avait plu de le faire. Ce qui était le cas. Il m’a alors encouragé à continuer…

JM : Sur le scénario, il suffit de voir le film pour voir à quel point je me suis inspiré de Jacques Demy et de ses habitudes narratives. Que le grand duo de l’hôpital vienne directement d’Une chambre en ville, par exemple, je l’assume complètement. Je ne l’ai jamais rencontré mais il a marqué ma vie avec quelques uns de ses films comme Peau d’âne, à l’époque du magnétoscope, et ceux que j’ai vu en salles – Parking et Trois places pour le 26 – que j’ai adoré.

On retrouve aussi la quête de l’amour idéal, l’amour pas forcément heureux, la mélancolie et même une certaine noirceur…

OD : Oui, c’est d’ailleurs aussi un héritage de Demy. On avaIt clairement conscience de ça puisque même la musique a été travaillée de cette façon. Toute la direction artistique du film tendait aussi vers ça. Au départ, le film devait se tourner en hiver et on l’avait conceptualisé un mode feuilles d’automne. Ce n’était donc pas un film aussi coloré qu’un Jacques Demy. Quand la production a redémarré et que le tournage allait se faire finalement en été, au premier rendez-vous avec la costumière Juliette Chenaud, elle m’a dit : « Bon, maintenant, ça suffit Olivier, on le fait en couleurs ce film. » Mais il faut aussi savoir que dans la première préparation, il n’y avait pas Mathieu Demy. Quand le film a redémarré,il a remplacé Mathieu Amalric pour le rôle d’Olivier. Et c’est vrai que ça a débloqué quelque chose. Ça réglait quelque chose de cet héritage. Aussi on a assumé d’être dans l’hommage, mais sans faire de citations directes.

Côté musique, on est loin de Michel Legrand. les styles sont éclectiques et ça pourrait être une illustration de ce que disais Michel berger : une bonne chanson pop, c’ets un air joyeux sur un sujet triste.

JM : La partition de Demy que je connaissais le mieux c’était Une Chambre en ville (composée par Michel Colombier, ndlr), qui était très audacieuse. Quand j’ai écris le scénario, certains styles musicaux, pas tous, étaient précisés. Cet éclectisme est venu de nos playlists du quotidien. Avec l’arrivée de la FM, on écoutait des musiques complètement différentes. Ces musiques cohabitent. Il fallait que ça ressemble à ça, avec du France Gall, de la world music, une fanfare comme L’école est finie de Sheila, la Java du séropo qui est du pur Boris Vian, une biguine … Tout est harmonieux grâce au travail de Philippe Miller. Il s’adapte aux différents styles, mais il a une patte très particulière, et d’une chanson à l’autre, il y a toujours le même discours musical en dessous. Une espèce de nostalgie et de tendresse qui parcourent tout le film même dans les chansons les plus joyeuses.

« Il se bat contre cet amour auquel il ne peut pas résister, mais rationnellement il ne veut pas de cette histoire d’amour tragique. »

Comment mettre en scène cette diversité musicale?

OD : Chaque jour était une nouvelle journée. Le désordre du tournage, la fragmentation, sur un film comme celui là, c’est plutôt une aubaine. Je n’avais pas fait de film depuis la fin de mes études. Mon expérience était dans le montage avec Youssef Chahine, Marco Ferreri, Christine Pascal… Ici, chaque scène musicale donnait une idée, une envie de mise en scène. Le premier morceau, celui des employés de nettoyage, devait être traité comme une comédie musicale à l’américaine, avec plus de frontalité, et à l’inverse, la chanson dans le restaurant chinois devait être plus naturaliste, dans un décor qui permet de tourner autour des acteurs. Pour la scène de Jacques Bonnaffé sur le canal, je voulais un plan séquence. Plus généralement, j’avais ce souci de faire durer les plans le plus longtemps possible, comme chez Demy ou Altman.

Il y a d’autres influences?

JM : C’est un film joyeux et triste. En 2010, on a filmé la pièce de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde. Si on regarde Jeanne et le garçon formidable du côté d’Olivier, ça me renvoie à un moment très beau de la pièce de Lagarce, la digression de Louis, le personnage principal, où il fait un cauchemar comme dans son enfance, et pour se rassurer, sans rupture, il se met à chantonner : « la pire des choses serait que je sois amoureux‚ la pire des choses que je veuille attendre un peu. » Et oui, pour un garçon séropositif, la pire des choses c’est de tomber amoureux. C’est ce qui rend le personnage d’Olivier si déchirant : il se bat contre cet amour auquel il ne peut pas résister, mais rationnellement il ne veut pas de cette histoire d’amour tragique.

Notamment quand Olivier disparaît, et s’absente définitivement du film avec une dernière réplique dévastatrice.

JM : Son « ça n’a pas d’importance » aurait pu être une citation de Demy. C’est dans Les parapluies de Cherbourg (la chanson « Devant le garage » : « Oh… Tu sais, maintenant, ça n’a plus d’importance … », ndlr). Mais ça ne l’est franchement pas du tout. J’avais vu le film à la télévision en noir et blanc… Autant dire que je n’en avais aucun souvenir précis.

L’autre chose remarquable du film c’est le contexte politique, mais surtout il reste très actuel, tant il apparaît avant gardiste sur plein de sujets : on retrouve évidemment le militantisme d’art Up qui a été le sujet de 120 battements par minute, mais aussi la crudité des dialogues où une jeune fille n’a pas de pudeur avec les mots, avant que ce langage n’envahisse les séries américaines et le stand-up.

JM : Ça nous fait mesurer que le monde, heureusement et malheureusement, ne change pas aussi vite que ça. Tout n’a pas été réglé ou déréglé en un quart de siècle. Il n’y a que la question du Front National qui n’apparaît pas, mais on le traitera dans le film suivant, Drôle de Félix. Toutes ces questions étaient déjà là : le rapport à la sexualité, qui était essentielle dans la gestion de la crise du Sida, tous les blocages moraux posaient problème… Jeanne c’est aussi un personnage qui sert à porter un discours. Je voulais dire que le Sida n’était pas une raison pour restreindre nos sexualités. C’est en cela où ce personnage est un peu différent par rapport à ce qu’on faisait à l’époque, et plus proche de ce qu’on connaît aujourd’hui, parce que je voulais qu’elle ait une vertu démonstrative.

Vous montrez aussi une scène brutale de violence sexuelle…

JM : Je n’en parlais pas avant, parce que cette question n’était pas dans les débats. Ce que j’y raconte est une histoire vrai, celle d’une amie qui a été violée par des étudiants de HEC. Et à l’époque, elle n’avait pas porté plainte. J’avais été évidemment scandalisé par ce qu’elle m’avait confié. Ça avait effondré quelque chose en moi, par a priori de classes sans doute, parce que je n’imaginai pas que c’était possible. Je ne pensai pas que ces gens qui me ressemblent étaient capables de ça. Ma seule vengeance a été de le mettre dans le film.

« L’épidémie a d’abord touché les homosexuels, puis les toxicomanes, et après la population en général était visée. Si on désarticule le film, c’est ce qui est raconté. »

Et puis il y a le Sida, l’un des premiers films à en parler autrement que dans un contexte homosexuel et dramatique.

JM : Le scénario, au départ, était écrit pour Jeanne Balibar. Je ne pars ni d’un thème, ni d’un sujet, ni d’une théorie, mais d’une histoire. Et au départ c’était une histoire d’amour, tragique. À partir de ça, ce film pouvait avoir une vertu militante et rejoindre le combat d’Act Up de l’époque : l’épidémie a d’abord touché les homosexuels, puis les toxicomanes, et après la population en général était visée. Si on désarticule le film, c’est ce qui est raconté. Il y a le personnage de François dont l’engagement militant est lié à la mort d’un ex. C’est la première génération qui a été affectée directement par le virus. Puis il y a le personnage d’Olivier, qui représente les toxicomanes. Et ensuite, il fallait se battre pour que la catastrophe s’arrête et que la population ne soit pas touchée.

Et peut-être que j’ai aussi compris le plaisir d’offrir aux spectateurs des représentations qui leur font du bien…

Vous parlez d’Act-Up. Pourtant le regard n’est pas tendre pour ses militants… On note une forme d’impuissance face à l’hécatombe…

JM : C’est un regard typiquement « actupien » de l’époque. C’est pour ça que je suis très content que Robin Campillo ait fait 120 battements par minute. Parce que 20 ans après, un film peut raconter l’histoire d’Act-Up de manière plus héroïque que nous. Mais, revenons à la fin des années 1990, il aurait été inconcevable de faire un personnage héroïsant : tout Act-Up nous serait tombé sur le dos. Même si on était très fiers de notre mouvement, on était sans cesse dans l’autodérision. Pour vous donner une idée, on avait un journal qui s’appelait Action, dans lequel il y a fait une rubrique qui s’intitulait « Miction », où on se foutait de la gueule de l’association en permanence. Mais le fait que François explique qu’il ne sert à rien, c’est une autre composante essentielle. C’est ce qu’il y a en commun entre le film de Robin et le nôtre, et pour moi, c’était la seule chose intéressante à raconter. Malgré nos dehors de guerriers, derrière on était juste en charpie. Ce n’est pas parce que j’appelais un ministre qu’une fois à l’hôpital j’étais quelqu’un de fort.

Le virus a disparu du cinéma français et même de l’actualité.

OD : Pourtant, plusieurs des danseurs du film sont morts assez récemment, des conséquences du virus.

JM : On va dire avec vanité que l’une des dernières fois où le cinéma français a montré un séropositif c’était dans Théo et Hugo dans le même bateau (2016, ndlr).

OD : On pourrait faire des films sur la Prep et ses conséquences sur la santé des gays, sur le chemsex.

JM : Oui, mais ça je ne sais pas faire.

OD : Effectivement, je sais que pour Jacques, il ne faut pas que je lui amène un sujet mais plutôt des personnages, comme c’était le cas avec Théo et Hugo.

On en revient au personnage d Olivier. Contrairement à certains films comme Philadelphia ou d’autres qui sont venus plus tard, vous ne filmez pas la maladie de manière frontale.

OD : Je pense que c’était plus lié à des questions de représentation au cinéma. Quand j’ai lu le scénario, ça m’arrangeait qu’Olivier sorte du film avant la fin, même si on comprend qu’il est très malade. Dix ans après, on a fait Nés en 68, où on a un personnage (joué par Edouard Colin, ndlr) qu’on filme sur son lit d’hôpital, avec un Kaposi (tumeurs cutanées, ndlr). Mais avec Mathieu, on n’a pas fait ça. Depuis les effets numériques, les techniques de maquillage ont changé. Mais, à l’époque, je ne voulais pas qu’on voit les artifices du cinéma sur le corps malade.

« L’intérêt de faire des films c’est de vivre par procuration des choses qu’on ne vit pas complètement. »

JM : Il ne faut pas oublier, aussi, que l’histoire se déroule juste au moment de l’arrivée des trithérapies. Il y avait beaucoup de médicaments qui évitaient les infections secondaires. Les Kaposis, les CMV (cytomégalovirus, ndlr), tous ces stigmates terribles de la maladie, on ne les voyait plus trop. Ce n’était plus aussi vertigineux que ce qu’on constatait quelques années auparavant. Cependant, les malades pouvaient apparaître en bonne santé et disparaître du jour au lendemain.

D’un point de vue plus esthétique, on remarque aussi que vous choisissez des représentations masculines très variées du cinéma français de l’époque, avec de beaux garçons, presque stéréotypés (amants, frère, etc.).

OD : Un producteur nous a dit un jour, presque sous le forme d’un reproche : « C’est pénible dans vos films, tous les gens sont beaux ». Ce sont des beautés très différentes, pas forcément classiques. À l’inverse, un autre producteur, Emmanuel Chaumet revendique l’idée de ne vouloir travailler qu’avec des gens « sexys ».

JM : Les fictions sont censées être un monde parallèle au nôtre, qui nous aident à le décrypter et vivre dedans. Nos fictions ne sont pas toutes joyeuses, mais elles sont du côté du fantasme et d’une idéalisation possible de nos rapports humains.

Et l’amour est au cœur de toutes les relations…

OD : En effet, il y a beaucoup de personnages dans le film qui s’aiment. mais ils ne sont pas, hormis Jeanne et Olivier, dans l’euphorie de la rencontre amoureuse. L’intérêt de faire des films c’est de vivre par procuration des choses qu’on ne vit pas complètement.

Autre singularité : vous filmez en extérieur un Paris qui était, à l’époque, assez rare au cinéma, et qui est aujourd’hui gentrifié, c’est à dire le 19e arrondissement.

OD : C’était l’été. Filmer en exptérieur peut amener de gros problèmes. Par exemple, pour la chanson de Jacques Bonnaffé, il y avait des chantiers avec des marteaux-piqueurs, et il a fallu post-synchroniser le début et la fin pour assurer la continuité de la séquence et que ça puisse apparaître naturellement dans le paysage sonore de la ville. Mais sinon, on a effectivement panaché les deux écoles Demy, c’est-à-dire les intérieurs plutôt en studio, pour des lieux comme des chambres de bonne mansardées, et les extérieurs, comme les bureaux de Jet Tours, la sortie de métro à Ivry, la rotonde de Stalingrad, le crématorium au Père Lachaise.

Nous voilà au Père Lachaise pour l’ultime scène du film. Et l’ultime réplique, basique. Comment l’interpréter?

JM : Elle dit « Et merde » et pas « Eh merde ». Autrement dit, en plus de tout ça, j’ajoute à tout ça « la merde ». Je l’ai écris comme un acte manqué. Elle ne veut pas aller au crématorium. Elle est en retard , comme d’habitude, et en plus elle se casse la gueule… Je voulais que ce soit le dernier mot : tout ça est vraiment merdique. Faut faire avec. Donc, on va faire quelque chose, on va se protéger, on va se battre, on va éviter que ça recommence.

Et comment on filme cette phrase si banale?

OD : Dans mon souvenir, c’est Virginie Ledoyen qui a décidé de se tordre le pied deux fois. C’est difficile de tomber au cinéma, c’est difficile de tomber sans se faire mal, et c’est difficile que le geste n’apparaisse pas comme une demande des réalisateurs. Elle a d’abord eu cette idée de trébucher, ce qui n’était pas compliqué avec des talons sur des pavés. Et en revoyant le film, j’ai pris conscience d’autre chose. Elle le fait très bien, mais ce qui fait qu’on y croit vraiment, c’est qu’elle tombe au moment où ses pieds vont sortir du cadre. Elle ne tombe pas en plan américain (à mi-cuisses, ndlr). Elle est encore en pieds au moment où elle chute. Pour moi, l’enjeu de cette scène, c’était de permettre au spectateur, juste en montrant le visage de Virginie, de se souvenir de l’histoire, avec ses images joyeuses. Et c’est elle qui a inventé cette manière de sourire, mais pas trop, pour qu’on soit dans sa tête.

« On a pu filmer des bites en érection parce que le film ne coûtait que 250 000 euros. »

JM : C’est la magie du tournage. Effectivement, elle trébuche une première fois, mais elle se rattrape sur les mains. heureusement, sinon elle se faisait super mal et elle repartait avec les genoux bleus. Mais si on regarde bien, elle aurait pu se relever. Or, par son geste, on voit le personnage qui renonce, et je trouve ça très beau. Je ne l’avais pas du tout pensé comme ça. Pour moi, elle tombait. Mais c’est une demi chute, qu’elle amortit, et en fait, elle se laisse tomber. Par son sourire, elle se souvient là où elle est et elle n’a pas besoin d’aller plus loin.

Pour finir, quels sont vos projets?

OD : On a deux projets auxquels on a dû renoncer. Il y a un producteur qui essaie de réfléchir pour sauver l’un des deux. On a un troisième projet qu’on pensait pouvoir tourner cet été. Mais on n’a pas eu les financements pour le faire pour l’instant. Mais peut-être que Jacques va pouvoir écrire un scénario encore moins cher. La seule chose qu’on nous a laissés faire ces dernières années ce sont des films dans une très petite économie. Hauts perchés, on l’a tourné chez moi, avec un budget de 124 000 euros, des amis, des prêts de matériel… Mais ça faisait déjà deux films tournés avec des budgets dérisoires. On essaye, depuis, de faire des films finançables. Les deux premiers étaient trois chers. Le troisième n’est pas très cher, mais il est question de suicide assisté. Le producteur et les acteurs sont enthousiastes. Le distributeur aime beaucoup le projet. Mais on n’arrive pas à déclencher le reste : Canal +, les chaînes de télévision, les Soficas…

JM : Ne versons pas dans le misérabilisme. Un film c’est cher et on n’a jamais fait de gros succès comme les 900 000 entrées de 120 battements par minute. Mais on a aussi trouvé énormément de plaisir à faire des films sans argent. Avec un budget plus important, il aurait été impossible de réaliser en toute liberté Théo et Hugo. On a pu filmer des bites en érection parce que le film ne coûtait que 250 000 euros. Il a une cohérence artistique, politique, économique. Il a quand même fait le tour du monde. Le seul problème c’est qu’on paye mal les gens, et ça c’est malheureux. L’autre problème, si vous ne prenez pas les financiers aux tripes en leur faisant dépenser de l’argent, ils ont moins de pression pour la sortie du film. Et puis moi, j’ai un modèle, c’est Alain Cavalier. Il a fait de gros succès et maintenant, il tourne de très beaux films avec une simple caméra.