Chantal Ackerman décryptée

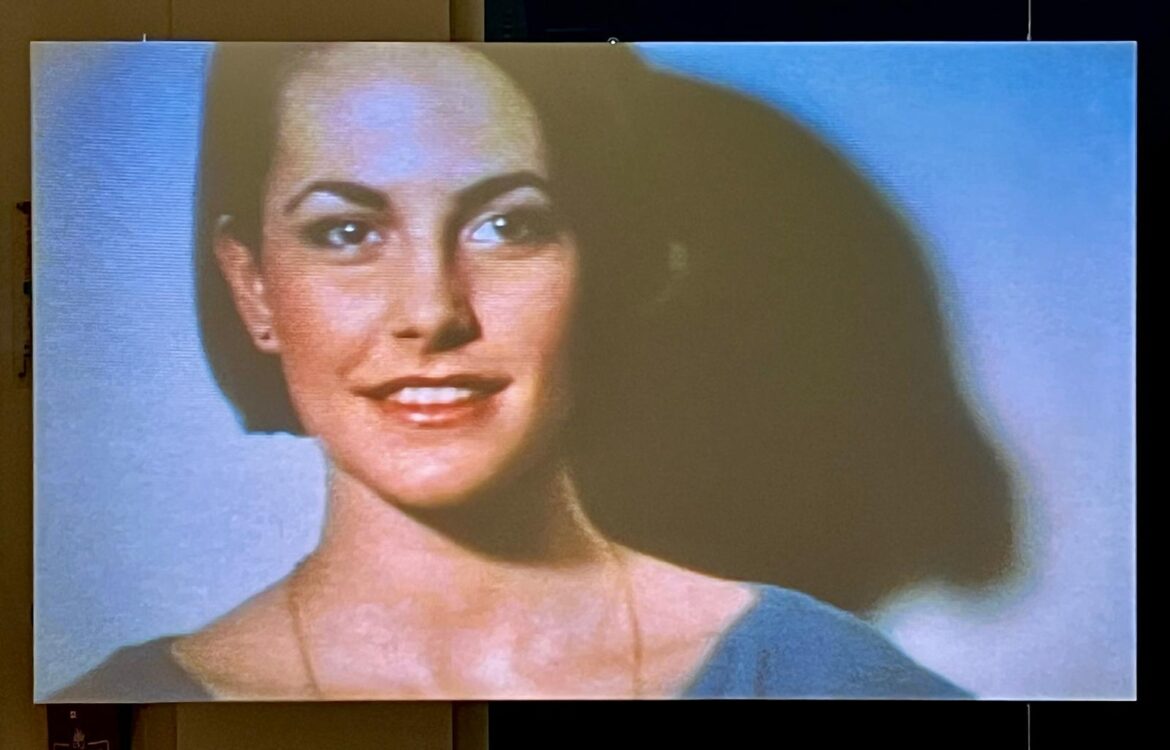

Au musée du jeu de Paume, une grande rétrospective autour de Chantal Akerman, cinéaste belge disparue il y a 9 ans, qui a donné son nom au prix du public de la Quinzaine des cinéastes en mai dernier. Si son film Jeanne Dielman, 23 rue du Commerce, 1080 Bruxelles est considéré comme un chef d’œuvre du cinéma, cette exposition quasi anthologique de son corpus cinématico-littéraire-artistique révèle à ceux qui ne la connaissent pas l’étendue de son talent, la force de sa sensibilité, et la résonnance de ses idées aux grands sujets contemporains.

Du cinéma à l’art contemporain, on (re)découvre son insatiable curiosité pour l’image (souvent fixe même si le mouvement est loin d’être absent), les visages (si expressifs) et les sentiments (toujours intenses).

Des vieux écrans bombés de télévision, des extraits de films (on peut voir une très jeune Lio à une audition), des tonnes d’archives, avec Delphine Seyrig et Aurore Clément en majesté, des courts sortis de l’oubli font de chaque salle une installation foisonnant de créations. Bien sûr, il manque quelques morceaux du puzzle. À peine mentionne-t-on ses films des années 1990 et 2000, au profit, certes, de sa fascinante trilogie sur les frontières.

À la croisée des mondes, entre ses histoires d’Amérique et ses portrait de femmes, de jeunes issus des minorités, de peuples précaires ou délaissés, ce « Travelling » s’avère hypnotisant et démontre, s’il le fallait, que son regard unique sur le monde méritait bien une exposition bien plus vaste. Surprenant que le Centre Pompidou, par exemple, ne s’en soit pas emparé. Félicitons donc le Jeu de Paume pour cette excellente initiative.

Bonus : ne manquez pas non plus les photos de Tina Barney, qui, à l’inverse, tout en faisant écho à Akerman, fige les élites et les aristocraties des temps modernes avec ses cadres, ses couleurs, ses textures et son ironie savamment étudiés. Vous y croiserez d’ailleurs Julianne Moore.

Jacques Prévert, scénariste singulier

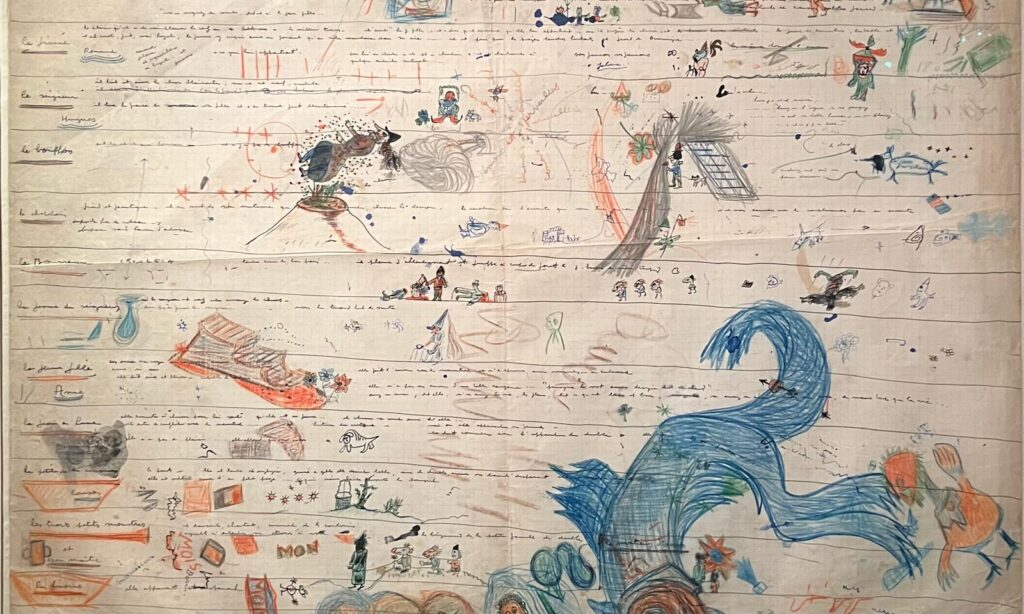

Il faut voir ses storyboards au musée de Montmartre. Une espèce rare et non indentifiée, avec ses textes manuscrits et ses dessins. Jacques Prévert est l’auteur de grands classiques du cinéma français, que disons-nous, mondial! Il a travaillé avec Claude Autant-Lara, Marc Allégret, Jean Renoir, Christian-Jaque, Jean Grémillon, André Cayatte,… Paul Grimault aussi, notamment avec le mythique Le roi et l’oiseau. Mais c’est évidemment avec Marcel Carné qu’il marque de son empreinte le 7e art : Drôle de drame, toujours la comédie la plus désopilante de l’entre deux-guerres, Le quai des Brumes, « T’as de beaux yeux tu sais?« , Le jour se lève, Les visiteurs du soir, Les enfants du Paradis et Les Portes de la nuit.

Dans cette exposition, « Jacques Prévert, rêveur d’images », ce touche-à-tout, ami des plus grands – Vian, Barbara, Montand, Picasso, Miro, Chagall, Ernst: ils sont venus, ils sont tous là – on traverse ainsi furtivement son passage au cinéma, où on peut lire l’un de ses dialogues cultes « Paris est tout petit pour ceux qui s’aiment comme nous d’un si grand amour« . On peut admirer ses storyboards insensés, om les dialogues et les descriptions de scène s’entremêlent avec des dessins oniriques ou enfantins. Un extrait de film, juste à côté, ne nous éclairera pas davantage sur les dingueries de l’esprit de l’auteur.

Bonus : Toute une partie de l’exposition est consacrée aux collages surréalistes et ludiques de Jacques Prévert. Une aventure infinie dans un monde cacophonique et souvent caustique.

Un court genré de Tarek Lakhrissi

Au générique, il y a beaucoup de Louise. Mais à l’écran, il y a surtout un jeune homme non binaire (Dourane Fall) qui tente d’échapper à un motard menaçant quasi-démon et deux femmes vampires pour finalement être sauvé par un énigmatique chevalier, à la tête de dinosaure, qui, telle La piéta, va l’embrasser pour le réveiller. Un conte de fée.

À la galerie Reiffers Art Initiative, on peut ainsi découvrir le court métrage de l’artiste transdisciplinaire Tarek Lakhrissi (en plus de certaines de ses œuvres plus poétiques), sur le son de musiques d’Ange Halliwell et Sarahsson. Cœur brillant frappe par son esthétique queer qui se mélange à un imaginaire « fantasy » et à des codes du cinéma de genre, principalement fantastique. Un After Hours gothique et engagé, où l’homme casque s’avèrera bêtement brutal et le gogo-danseur suavement romantique.

Film sur la puissance individuelle et sur l’affirmation de son identité, ce mix de pop culture et d’art contemporain, est une de ses œuvres hybrides et non genrée qui fait écho au cinéma de Bertrand Mandico, Rainer Werner Fassbinder ou le récemment disparu Paul Morrissey.

Kernel Mundruzcó, résistant aux haines

Ses longs métrages font le tour des festivals: Johanna (Un certain regard, Cannes 2005), Delta (Compétition, prix Fipresci, Cannes 2008), Tender Son (Compétition, Cannes 2010), White God (Un certain regard, prix UCR, Cannes 2014), La lune de Jupiter (Compétition, Cannes 2017), Pieces of a Woman (Compétition, Venise 2020), Evolution (Cannes Première, Cannes 2021)…

Evolution était une histoire inspirée de la vie de la scénariste Kata Wéber, en tant qu’enfant de survivants de la Shoah. Le film est la transposition d’une pièce éponyme montée en 2019. Tout comme Une femme en pièces (le film, avec Vanessa Kirby, est disponible sur Netflix). Le cinéaste hongrois Kernel Mundruzcó, qui a créé sa compagnie il y a quinze ans, Proton Theatre, avec Dóra Büki, a souvent les honneurs des grands festivals, notamment Avignon.

Le Festival d’automne a présenté en octobre sa dernière création, à Paris, aux Ateliers Berthier – Théâtre de l’Odéon. Parallax, toujours basé sur le texte de Kata Wéber, élargit le spectre d’une civilisation navigant entre oubli et discrimination, haine et résilience. Trois personnages, trois points de vue, trois actes. Une grand mère survivante des Camps et se réfugie dans sa mémoire vacillante et sa judéïté, sa fille qui cherche à s’affranchir de cette souffrance mémorielle et de cette douleur génétique. Et quelques années plus tard le fils de celle-ci, homosexuel et libertin, vivant le présent jusqu’à l’excès (la partie un peu trop logue et un peu plus faible de l’ensemble), revendiquant son hédonisme, sans jamais s’interroger sur ses racines. Le trauma est intergénérationnel mais n’a pas la même perspective. Transmission et transgression tentent une harmonie a priori impossible.

Reconnaissons que le metteur en scène, avec un unique décor, sait en mettre plein la vue. Un dispositif filmé dans un appartement enfermé. Une partouze festive et frontale. Une inondation sans fin spectaculaire. Une dernière danse joyeuse pour tenter de réconcilier tout le monde, les morts et les vivants, les hypocrites et les naïfs, les opportunistes et les cyniques. Tout est affaire d’identité ici. Quitte à ne pas cicatriser de ses blessures.

Le texte est volontairement dérangeant, intime, éclairant les dénis et les arrières-pensées, ce qui n’est pas forcément sain. Chacun tente d’exister avec une étiquette, ou en se cachant derrière des principes. Comment coexister ainsi? Dans cet appartement de Budapest, ces vies parallèles se rejoignent dans un utlime paradoxe : qu’on soit Juif ou Gay, qu’on sente le poids de la haine ou qu’on clame son identité, qu’on soit intègre ou apte aux compromissions, chacun est traversé par ses contradictions, terreau fertile de confrontations.