A l’occasion de la présentation d’Archipel, le deuxième long métrage de Félix Dufour-Laperrière, au festival de Rotterdam, nous republions cette interview du réalisateur parue lors de la sortie de son film Ville Neuve.

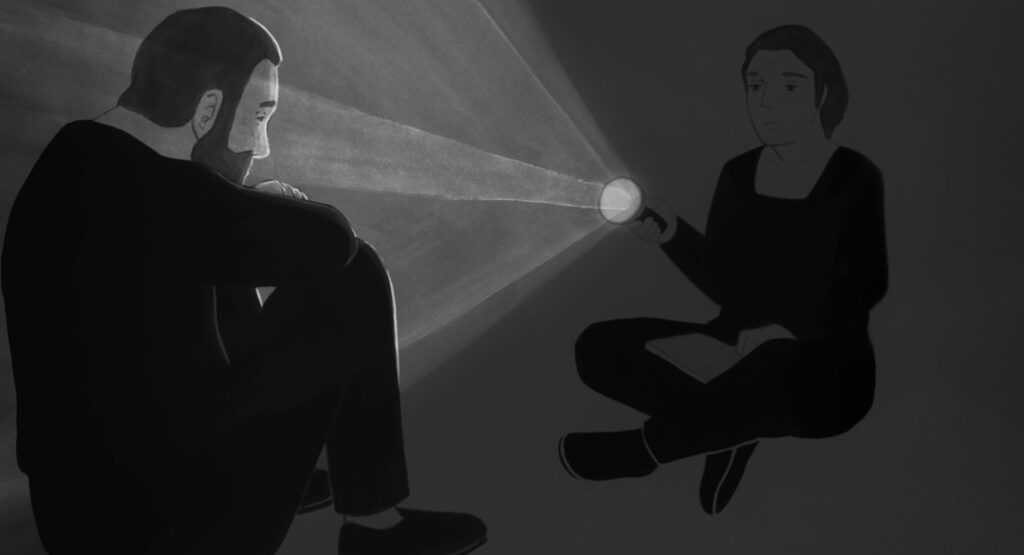

C’est d’ores et déjà l’un des plus beaux films de l’année 2019 : Ville neuve de Félix Dufour-Laperrière est un premier long métrage d’animation qui mêle les enjeux intimes aux aspirations collectives pour parler de ces possibles qui sont à portée de main, et qui même s’ils n’adviendront peut-être jamais, changent nos vies et la manière dont on les perçoit.

Entièrement réalisé à l’encre et au lavis sur papier, en noir et blanc, ce qui représente environ 80 000 dessins, il impose sa singularité en empruntant ce que l’on aime tant au court métrage d’animation d’auteur : une liberté, une inventivité et une audace qui lui permettent de se jouer des codes traditionnels de la narration, et d’expérimenter des effets de mise en scène tantôt minimalistes, tantôt ultra-sophistiqués, comme un long plan-séquence dans les rues de Montréal.

De passage à Annecy, puis à Paris, pour accompagner la sortie du film, le réalisateur nous a parlé de la genèse du film, librement inspiré d’une nouvelle de Raymond Carver, ainsi que ses choix formels, mais aussi de la politique québécoise, et de ses projets à venir.

Ecran Noir : Le film est inspiré d’une nouvelle de Raymond Carver, La maison de Chef. Comment s’est passée cette adaptation ?

Félix Dufour-Laperrière : La nouvelle est très courte. Elle fait 4 pages et demi. C’est une très belle nouvelle, très délicate. Carver est assez elliptique et précis. Il y a peu de détails et de descriptions, peu d’ornementations, mais la plupart de ses nouvelles jonglent avec un grand fatalisme, assez mélancolique, mais aussi avec une posture d’espoir, de résistance. C’est une écriture ultra-sensible et très simple. Tout est raconté du point de vue du personnage féminin et dès le départ, quand l’homme l’invite, elle sait que ça ne fonctionnera pas.

C’est d’ailleurs ce qui est assez beau à mon sens. Elle est très lucide, mais elle y va quand même, car elle veut vivre l’expérience, malgré tout. Je trouve que c’est très émouvant. La nouvelle finit mal, mais comme c’est elle qui raconte, quand c’est fini, ce n’est pas une surprise pour elle. Elle est prête. J’ai récupéré cette force-là, une posture de résistance, de lucidité du personnage féminin. Chez l’homme, il y a une tentation pour le fatalisme, un certain nihilisme, mais aussi une colère, une énergie destructrice, assez sombre, mais une énergie tout de même. J’ai récupéré uniquement le contexte, et une réplique.

Le scénario s’est construit en écrivant d’abord les trois longs monologues de chacun des trois personnages, qui à la fois les distinguent et les lient. C’est comme si dans l’espace de la parole, ils se retrouvaient et parlaient un peu de la même chose. Ils se répondent par paroles interposées. C’est pour ça que la parole amène une certaine abstraction. On n’est plus dans le réel, on est dans un espace où les paroles se font valoir, et où les personnages se rejoignent.

« Les récitatifs, c’est le plaisir »

EN : Écrire de longs monologues comme ça, pour le cinéma, c’est…

FDL : … C’est super agréable ! Moi c’est ce que je trouve le plus facile. Le plus difficile, au niveau de l’écriture, c’est de maintenir la tension narrative. C’est peut-être une des faiblesses de Ville neuve, d’ailleurs. Je ne suis pas attiré par le récit, au départ, mais plutôt par la mise en présence. Prendre des forces, des idées, des affects, et les mettre en présence avec d’autres, moi ça me satisfait. J’aime le cinéma de Chris Marker pour ça : on n’est pas dans une continuité narrative. On chemine. Il y a une déambulation, les choses se juxtaposent. Je suis très ému devant le cinéma de Marker, même s’il n’y a pas de thèse stricte, pas de linéarité, si ce n’est pas un régime d’exactitude non plus. C’est ce que j’essaye à mon humble manière de faire.

Donc pour moi, les récitatifs, c’est le plaisir. Evidemment, c’est assez difficile à mettre en scène : il y a une artificialité dans la parole, une durée. C’est un peu étrange aussi la manière dont on reçoit la langue.

Mon prochain film est aussi très dialogué, très bavard. Mais il n’y a presque pas de représentation du réel. On est vraiment dans un espace abstrait, un peu durassien. Il y a des paroles, et parfois des images surgissent. Parfois la parole appelle l’image, parfois elle la repousse. Le suivant sera plus muet. Je suis en train de finir le scénario. C’est une fable assez dure sur la violence politique qui s’appelle La Mort n’existe pas. C’est un mélange entre Les Justes d’Albert Camus et Alice au pays des merveilles, disons. La parole circonscrit le récit, au début et à la fin, mais au milieu il n’y en a pas.

EN : Comment avez-vous travaillé l’esthétique du film : le choix du noir et blanc, l’aspect minimaliste, le recours à l’abstraction…

FDL : Le noir et blanc est venu assez vite car j’avais envie de dessiner sur papier. Dans l’économie qui était la nôtre, je me voyais mal établir une mise en couleurs très complexe sur papier. Je savais aussi que je voulais faire beaucoup de surimpressions, de transparences, et le noir et blanc réagit assez bien. Je suis donc parti sur l’idée d’encre et de lavis. J’ai fait beaucoup de tests, j’ai envisagé plusieurs techniques, même de la rotoscopie !

En fait, j’ai une tension avec l’animation. J’adore l’animation, mais c’est aussi un peu pénible : on est toujours en train de retenir son geste, de contrôler, de restreindre. On ne dessine jamais librement. Ça m’ennuie, ça ! J’essaye toujours de trouver des façons de libérer un peu le geste. Par exemple, je n’ai pas fait de feuille de personnages pour Ville neuve, mais j’ai pris un an et demi pour faire tous les dessins du film. Cela représente entre un et dix dessins par plan. Comme ça, le film était posé. C’était un outil de production, mais aussi, de cette manière, toute l’iconographie du film était faite. Ensuite on est rentré en production. On a intégré les membres de l’équipe un par un, tous les quinze jours. Pendant la production, j’ai fait les décors, et on a navigué comme ça. Une certaine épure dans le graphisme vient du fait que j’aime bien quand on me rappelle l’artifice de l’animation. Que c’est un dessin sur une page. Quand on vide le cadre, à la fois on donne de l’importance à la figure qui est isolée, mais aussi on l’établit un peu comme symbole. Ca rejoue l’artifice de l’animation. C’est un dessin qu’on voit, on n’est pas dans l’illusion de la réalité.

Je trouvais que ça servait bien le type d’animation un peu frémissante que donne le travail sur papier. Et puis avec ce type de dessins, quand on commence à trop mettre d’informations, de perspectives, de détails, on vient surcharger le cadre, et parfois ça manque d’élégance. Les personnages sont assez frémissants, il y a une forme d’instabilité duûe au pinceau et au lavis, ça vibre, donc quand c’est trop plaqué sur des décors fixes, ça aplatit l’image, ça donne une artificialité.

De toute manière j’ai une propension à vider le cadre. J’aime quand il se vide, je trouve ça apaisant. Je pense toujours aussi au fait que cette tasse, là [il montre une tasse sur la table], c’est une tasse avec toi derrière. Il y a un récit. On est dans un restaurant assez chic. Par contre, si on dessine ça sur une feuille de papier, c’est un symbole. Il n’y a rien de narratif. C’est comme toutes les tasses de café à la fois. J’aime bien cet aspect-là.

« J’aime les techniques artisanales. Quelque chose de moins précis, de plus incertain. »

EN : Ca donne aussi une identité singulière et personnelle au film, parce que c’est rare de voir des longs métrages qui sont faits comme ça, avec cette épure.

FDL : C’est un langage qui vient du court métrage.C’est de là que je viens. C’est là que l’animation trouve ses lettres de noblesse. Il y a quelque chose de très libre, de très exploratoire. Je trouve qu’il y a une prégnance des images, aussi. Souvent, le long métrage s’empêtre dans des “click and fill” assez ennuyeux à l’écran. J’aime mieux les techniques plus artisanales. Quelque chose de moins précis, de plus incertain. C’est souvent un peu trop “propret” l’animation de long métrage. Moi j’aime quand c’est un peu sale. Quand ça rejoue l’artificialité de l’image, mais en lui redonnant une capacité d’évocation qui est autre.

EN : Le court métrage d’animation est tellement riche ! Mais cette richesse a beaucoup de mal à passer dans le long.

FDL : C’est une question d’économie, aussi. Quand on compare : un court métrage de six ou sept minutes, ça se fait quand même à 200 ou 250 mille euros. Quand on monte à cinq millions, ce sont des logiques de production plus structurées, plus hiérarchiques… Ville neuve a été fait avec un million, et le prochain je le fais avec 415 000 euros parce que c’est super exploratoire, donc je le produis moi-même. C’est un film d’atelier : on est dix, on travaille pendant deux ans, tout le monde est payé pareil. Au bout de deux ans, on sort le film.

EN : Vous parliez de hiérarchie. Est-ce qu’il a parfois fallu vous battre pour réussir à imposer vos idées ?

FDL :J’ai eu une stricte liberté éditoriale. A 100%. Au Québec, la liberté éditoriale des réalisateurs ou réalisatrices est très protégée. Hormis dans des contextes vraiment très commerciaux. Sinon le réalisateur est responsable. Parfois, il chute, et ne se relève pas toujours, mais les boîtes de production continuent. C’est nous qui portons la responsabilité.

EN : Comment est né le long plan-séquence dans la rue, entre la mère et le fils ?

FDL :C’est plus compliqué que ça en a l’air, parce que c’est effectivement très long : ça dure deux minutes et demi. Le choix de faire cette scène en plan-séquence, c’est le plaisir d’essayer, et d’assumer la durée. Et puis je n’aime pas couper pour rien. Je ne vais pas couper sur la main de quelqu’un s’il n’y a pas un sens à ça ! Je n’aime pas les plans de coupe qui servent juste à monter. C’est utile en télévision, mais au cinéma, et surtout en animation, comme on contrôle la mise en scène, on n’est pas dans la gestion des prises de fiction. J’ai donc tenu le plan-séquence, mais c’était assez compliqué parce qu’on n’avait pas le temps de tout animer sur une seule feuille, donc on a séparé la tête, les corps… J’ai fait de longs décors qui défilent. Le plan part d’un espace assez réaliste, peu à peu le son de la ville s’estompe, protège l’intimité des personnages, puis le collectif reprend le dessus graphiquement, vient se superposer aux personnages. Leur dialogue les amène à s’insérer dans la réalité, dans le collectif. C’est comme si le politique reprenait ses droits l’espace d’un instant.

Mais j’assume complètement la durée. Je n’ai pas de problème au cinéma avec le fait d’avoir du temps pour moi. J’aime beaucoup le cinéma de Lav Diaz, par exemple. L’important ce n’est pas d’être toujours happé par quelque chose. J’aime faire des allers-retours : adhérer d’avantage par moments, puis être plus en recul à d’autres. On n’est pas obligé d’être toujours soutenu dans une tension continue.

« Ce que je savais dès le départ, c’est que je n’allais pas faire de concession. La vie est trop courte pour ça. »

EN : Aviez-vous conscience de la manière dont le film allait être reçu, comme une oeuvre qui ose enfin formellement ce qui semble habituellement interdit, ou impossible, dans le long métrage d’animation ?

FDL : J’ai fait le film sans arrière-pensée. Je n’ai pas de plan de carrière, évidemment. Je fais des films, c’est ma façon de vivre ma vie. Je prends un grand plaisir à faire des longs métrages. Ville neuve est mon premier, mais j’ai adoré ça, j’en fais un deuxième en ce moment… J’adore travailler en équipe. Je travaille avec des gens que j’apprécie, on est comme une bande. Il y a beaucoup de jeunes qui m’apprennent des trucs, c’est très stimulant. Je le fais aussi pour ça. Donc non je n’avais pas de plans… Mais ce que je savais dès le départ, c’est que je n’allais pas faire de concession. La vie est trop courte pour ça.

EN : Le film rend hommage à Andreï Roublev de Tarkovski…

FDL : Ca m’intimide un peu, car on ne peut presque pas citer Tarkovski, c’est trop évident… mais je l’ai fait quand même. Un peu par naïveté, peut-être, et évidemment par grande affection, mais aussi par clin d’oeil. Dans Andreï Roublev, Tarkovski aborde la question de la foi, de la possibilité de l’art. C’est un registre supérieur, métaphysique, des questions qui sont abordées dans le film dans d’autres registres : d’une part un registre intime, subjectif, amoureux, et de l’autre un registre collectif, politique, commun. J’ai l’impression que ce sont des idéaux qui se déploient dans des registres différents, mais qui sont très voisins : idéaux artistiques, esthétiques, ou liés à la foi, les idéaux collectifs, politiques, les idéaux amoureux, filiaux, amicaux, il y a une certaine continuité. Ils se répondent. C’est pour ça que c’est un clin d’oeil. Je trouvais que ça jetait une belle lumière sur le film. En plus, la scène de la cloche est une de mes scènes de cinéma favorite. C’est un film très romantique, ce mysticisme-là, cette mise en scène turbulente… c’est extraordinaire !

EN : Est-ce qu’on peut dire que Ville neuve est un film politique ?

FDL : Assez, oui, je crois. Dans le contexte québécois, en plus, c’est politique. Ce sont des affects et des troubles très profonds, la question de l’indépendance au Québec. Ce qu’on oublie, parce que maintenant on est une société assez prospère, c’est qu’on a été colonisés. On a vécu entre 150 et 200 ans de colonisation britannique. Ca laisse des traces dans le conscient et dans l’inconscient. Dans le processus de décolonisation qu’a été la modernité québécoise, la défaite au deuxième référendum vient clore l’accession à la modernité, l’établissement d’un vrai état québecois… C’est demeuré une sorte d’impensé. C’est d’ailleurs peu mis en récit, en fiction. On commence à peine à le digérer, à s’interroger sur la suite. A la fois sur la question de l’indépendance, mais de façon plus large autour de notre avenir collectif. De la prise en charge de notre destin politique.

EN : Pourquoi avoir changé l’issue du référendum ?

FDL Pour ouvrir vers des possibles et ne pas terminer sur une énième défaite. Ça insuffle une grande énergie, et ça permet au film de rebondir, de trouver son finale. Sinon ça aurait été seulement une descente, et ça aurait été un peu déprimant. Je crois que le film porte une certaine mélancolie mais cherche à la dépasser, et cette victoire à la fin le projette dans un avenir possible. C’est ce que je nous souhaite aussi.

« Le passé, on doit le faire sien, mais en même temps il ne se rejouera pas. Il n’y a pas besoin d’en faire table rase. Il faut l’intégrer, le chérir, au moins en partie, mais être capable de passer à la suite. »

EN : C’est aussi une manière d’exorciser cette défaite ?

FDL : Oui, c’est pour la digérer, et ouvrir vers la suite. Le film finit avec des photos de famille, on voit même ma fille, d’ailleurs, mais aussi des photos du printemps 2012, quand il y a eu des soulèvements étudiants assez importants auxquels s’est greffée toute une partie de la population. On est passé assez proche d’un mouvement populaire victorieux. On a vraiment eu l’impression que quelque chose se passait, même si ça n’a malheureusement pas eu de conséquences politiques. Mais il n’est pas impossible que se rejoue quelque chose de semblable.

EN : L’histoire d’amour, elle, devait mal se terminer ?

FDL : Je ne sais pas si elle se termine mal. En fait, je crois plutôt que l’histoire ne se répète pas. Le passé, on doit le faire sien, mais en même temps il ne se rejouera pas. Il n’y a pas besoin d’en faire table rase. Il faut l’intégrer, le chérir, au moins en partie, mais être capable de passer à la suite. C’est ce que le film tente de faire. Pour moi, ce n’est pas nécessairement malheureux, c’est une énergie, il y a quelque chose de possible. La femme s’en doute. Elle sait que ce n’est pas possible, mais elle le fait quand même, par faiblesse, par générosité, peut-être par amour, aussi. Je trouve que ça libère paradoxalement l’homme de cet échec-là, parce que cela lui permet d’être de retour dans le monde.

EN : Est-ce que Ville neuve pourrait exister en prise de vue réelle ?

FDL : Pour moi, ce serait sans intérêt parce qu’il trouve sa force non pas dans le concret des situations, mais dans ce que l’animation permet : les juxtapositions, l’ouverture entre les différents espaces, les jeux visuels… C’est là que le propos propre à l’animation et au cinéma peut se faire valoir. L’animation permet que les espaces du rêve, de l’imaginaire, du souvenir, de l’intime et du collectif soient vraiment voisins. Et puis il y a des scènes qui sont visuellement très épurées, donc c’est simple. Et comme c’est simple, ça permet de faire valoir des principes simples. Quand le personnage masculin regarde la mer, par exemple. La mer est à la fois un seuil et une ouverture. C’est une limite et en même temps, c’est un espace à occuper. Il y a quelque chose d’ambigu qui résume la situation des personnages. Le cadre est presque vide, il y a les deux personnages et le reflet de la mer en transparence : mais c’est juste de l’animation. Ce n’est pas réel.

One thought on “Rencontre avec Félix Dufour-Laperrière (juin 2019)”

Comments are closed.