Ce qui frappe d’emblée dans Les Petites marguerites de Vera Chytilova qui ressort en France cette semaine grâce aux bons soins de la société Malavida (dans une version restaurée de toute beauté que l’on a pu découvrir en avant-première dans la sélection 2022 de Cannes Classics), c’est à la fois la vitalité, l’inventivité et l’exceptionnelle liberté formelle dont fait preuve le film. Tourné en 1967, il s’inscrit dans la nouvelle vague tchèque elle-même inspirée de la nouvelle vague française (ici, on pense à Godard, forcément), et deviendra un film emblématique du Printemps de Prague, violemment attaqué par le régime en place, notamment pour sa narration accusée d’être sans queue ni tête et son récit « incompréhensible ».

Il est évident que ce brûlot expérimental révolté et absurde, qui dénonce frontalement la décadence d’un état censeur et autoritaire avait peu de chances de plaire aux élites communistes. Il ne sera pourtant jamais interdit et Vera Chytilova, qui choisit de rester à Prague après la répression de 68, continuera de tourner malgré l’interdiction de six ans qui la frappe. En revanche, à l’intérieur de la Tchécoslovaquie, l’accès à son travail sera drastiquement restreint afin de s’assurer qu’il soit le moins vu possible.

Dans la première scène du film, les deux personnages féminins (en maillots deux pièces à motifs géométriques) s’ennuient ostensiblement dans un plan fixe et en noir et blanc qui ne laisse pas deviner grand chose du contexte (on comprendra plus tard qu’il s’agit d’un solarium). Chacun de leurs mouvements (exécutés avec une théâtralité affectée elle-aussi) émet un grincement. « Personne ne comprend rien » dit la brune (Jitka Cerhová). « Personne ne nous comprend » corrige la blonde (Ivana Karbanová). Elles décident alors de se mettre à l’unisson du monde dans lequel elles vivent et d’être dépravées. « C’est pas grave » conclut la brune avant d’envoyer, d’un semblant de gifle, valser sa comparse hors champ… et atterrir dans un champ de fleurs filmé en couleur. Après une petite chorégraphie bucolique, elles réintégreront leur chambre, puis passeront d’un lieu à l’autre par la simple magie du champ contre champ.

Cette manière de juxtaposer les plans, parfois de les répéter, ponctue tout le film, comme pour mieux souligner la dimension factice de son récit et son second degré permanent. L’extrême sophistication des tenues des actrices, de leur maquillage, et des plans eux-mêmes (filtres de couleur, effets de distorsions, collages surréalistes…) ainsi que les passages quasiment abstraits (comme celui des rails filmés depuis le train) participent du même effet, tourbillon virevoltant de scènes malicieusement décalées ou asynchrones, parfois privées de son, ou version accélérée d’une précédente.

Les frasques des deux héroïnes sont à la fois bourrées d’humour et destinées à choquer le spectateur bien pensant : elles font tourner en bourrique les hommes qui leur courent après, se goinfrent au restaurant, promènent partout leur air indolent et boudeur. Parfois, la réalité les rattrape, et elles s’interrogent sur leur existence, ou sur « la vie qui s’enfuit ». Le reste du temps, elles ne prennent rien au sérieux, entre nihilisme et excentricité décomplexée. Leur énergie et leur vitalité font ressortir par contraste l’apathie des autres, embourbés dans des gestes mécaniques et consensuels. C’est particulièrement flagrant lors de la séquence de « scandale » dans un restaurant chic : plus les deux protagonistes embarrassent les clients par leur comportement, plus la danseuse qui se produit au milieu des dîneurs s’efforce d’avoir l’air frénétiquement gai, tel un pantin désarticulé agité par un marionnettiste fou.

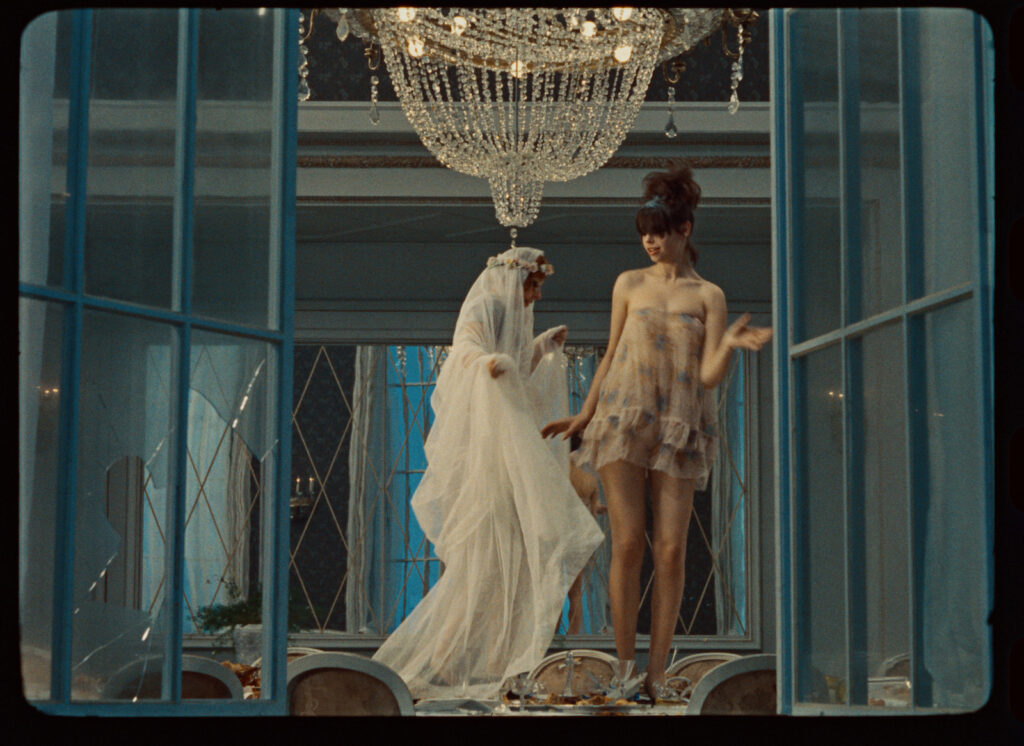

Mais c’est bien sûr l’orgie finale qui a le plus révulsé les contempteurs de l’époque. Se retrouvant par hasard dans la salle où un banquet doit se tenir, les deux héroïnes se jettent sur le luxueux buffet, goûtant avidement tous les plats, prenant la nourriture à pleines mains, se léchant les doigts, dans une frénésie incontrôlable qui se mue en destruction systématique. La tentative de « reconstruire » ce qui a été détruit aboutit alors à un simulacre de table dont la nappe est sale, couverte de vaisselle en miettes. Le parallèle avec la situation politique est d’autant plus explicite que le film se conclut sur une dernière provocation avec une dédicace « à tous ceux dont la seule source d’indignation est une salade piétinée », le tout sur fond d’images de guerre et de ruines.

Ce final choc capte la démarche assumée de Vera Chytilova : offrir un espace d’expression à une jeunesse privée d’espoir et d’avenir par ses ainés, dont elle dénonce les compromissions, et affirmer ainsi cette liberté intrinsèque de l’être humain que rien ni personne ne peut entraver. Si le film a gardé sa force d’impact, c’est qu’il reste aussi moderne dans son propos (les sources d’indignation demeurent près de 60 ans après à géométrie toujours aussi variable) que dans sa forme perpétuellement inventive et singulière. La manière dont la réalisatrice tire systématiquement le meilleur de ses expérimentations sur le son, l’image et le montage en fait assurément l’un des films les plus stimulants de l’année.

>>> A noter Séance exceptionnelle du film le Mercredi 31 août à 20h au Reflet Médicis en présence de la comédienne Jitka Cerhová ! Fiche technique Les Petites marguerites de Vera Chytilova (République tchèque, 1967) Avec Ivana Karbanová, Jitka Cerhová, Marie Cesková... Sortie française : 31 août 2022