Un Prix Lumière pour l’ensemble de sa carrière. Par sa notoriété et sa curiosité, Wim Wenders est sans aucun doute le cinéaste allemand contemporain le plus connu. En un peu près de soixantes films (longs métrages de fiction et documentaires, courts métrages, clip…), ce dernier s’est forgé une place à part dans le cinéma européen et mondial. Une Palme d’or, un Grand prix du jury, un prix de la mise en scène et un prix spécial du jury Un certain regard au Festival de Cannes, un Lion d’or à Venise, un Ours d’or d’honneur et un prix du jury à la Berlinale, un César du meilleur documentaire, un Bafta du meilleur réalisateur, trois nominations à l’Oscar du meilleur documentaire, etc. Un palmarès monstre pour ce touche-à-tout, à la fois réalisateur-scénariste-producteur-monteur-photographe (récemment exposé aux Rencontres d’Arles).

Ernst Wilheim Wenders est né le 14 août 1945 à Dusseldörf mais n’y reste que peu puisqu’il rejoint avec toute la famille, quatre ans plus tard, la ville d’Oberhause, un peu plus au nord de la région industrielle de la Rhur. Son père y devient médecin chef. Un milieu de petite province d’après guerre, conservatrice au point que Wenders pense à devenir prêtre, tout en consacrant son argent de poche aux comics américains et aux disques de Chuck Berry. Mais il suit tout d’abord la voie paternelle et entame des études de médecine (nous sommes en 1963), ce qui ne l’empêche pas d’écrire : il rédige des critiques sur des films, tout comme il le fait sur le rock. Il arrive même à tourner six courts métrages à cette époque…

Le début de l’errance

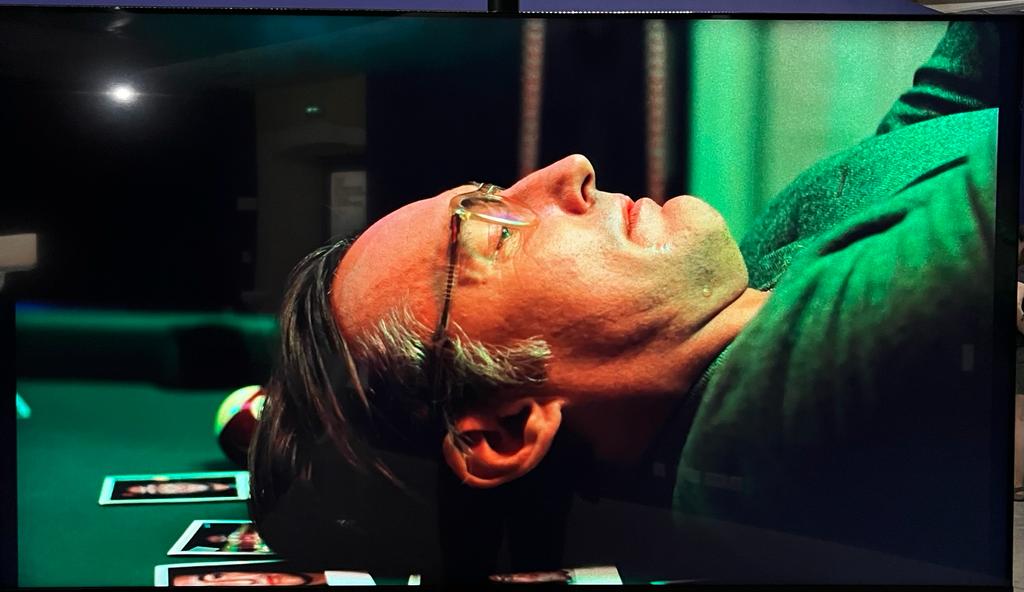

En 1966, ce grand homme d’1m91, aux lunettes épaisses, part vivre à Paris et fréquente assidument l’IDHEC (ancêtre de la FEMIS). Il échoue à y rentrer. De retour en Allemagne, il étudie la réalisation à Munich. Les soubresauts de mai 68 résonnent en Bavière. Cruel souvenir : « comme j’avais participé à des manifs, caméra à l’épaule pour filmer le mouvement, y compris la violence, j’ai été arrêté, jeté trois jours en prison et la police a confisqué ma caméra, ma si précieuse caméra Bolex achetée en vendant mon saxophone. Pendant ce temps-là, Fassbinder, qui n’avait pas été accepté à l’école, nous narguait en faisant son premier long-métrage » raconte-t-il dans Le Monde en octobre 2023. Trois ans d’études et il sort son premier long métrage en 1970, qui est en même temps son film de fin d’école : Summer in the city, récit fort d’une errance dans un milieu urbain. Et dans ce premier opus la plupart de ce qui fera la marque de fabrique Wenders est déjà là : références à l’Amérique, obstacles à la communication, préoccupations métaphysiques…

« La religion des Etats-Unis, c’est l’Amérique » : Wenders a prononcé cette phrase au moment de la sortie de Land of Plenty en 2003, film qui dresse un portrait nuancé d’un pays qui continue malgré tout de fasciner le réalisateur germanique pourtant écoeuré par la dérive réactionnaire de la patrie de l’oncle Sam. Une histoire d’amour qui avait commencé en 1970 où le MoMA (le musée d’art moderne et contemporain de New York) l’avait invité à présenter son deuxième film L’angoisse du gardien de but au moment du pénalty. Un voyage où Wim ne quitte pas New York, un voyage qui tombait dans une époque où l’Amérique servait de terre de substitution à des Allemands qui ne demandaient qu’à faire table rase du passé. Il se souvient : à l’école, certains professeurs refusaient de parler du nazisme (« Le prof de maths portait encore la petite moustache noire d’Hitler. »).

Il était une fois en Amérique

Pas surprenant alors que le vagabond réalise en 1974 Alice dans les villes, inspiré par la vie de son ami Peter Handke, soit l’aveture (et les mésaventures) d’un trentenaire allemand captivé par les plages de Floride, les motels paumés, l’énergie new yorkaise, avant de finir dans les méandres de la Ruhr, région sans horizon. Il filme d’ailleurs la ville de Wuppertal, célèbre pour son monorail, où une certaine Pina Bausch vient de s’installer (il lui consacre en 2011 l’un des plus beaux documentaires sur la danse, Pina).

Cette tentation d’Amérique, il l’aborde aussi avec L’ami américain, libre adaptation des polars de Patricia Hightsmith. Son cinéma mélange alors les styles de la Nouvelle vague allemande et du Nouveau cinéma américain. Finalement, en 1978, l’année où Harvey Milk est assassiné, le cinéaste s’installe à San Francisco. Et quand Paris, Texas sort six ans plus tard, et obtient la consécration avec une Palme d’or à Cannes, il parle de ce film comme un « adieu à l’Amérique ». Ce n’est qu’un au revoir?

Entre temps, il a subit une commande de Francis Ford Coppola (mais comment lui dire nein?), Hammett, un cuisant échec. Il revient dans la cours eavec ce qu’il sait le mieux écrire : l’épopée d’un cinéaste à Hollywood dans L’état des choses obtient le Lion d’or à Venise.

L’obsession de l’image

Ses films ne parleront pas du passé mais du présent, de l’avenir et de la disparition de l’humanisme européen. C’est un romantique allemand, avec ce qu’il faut de vague à l’âme, de classicisme, et de folie. Toute l’œuvre du cinéaste allemand n’est que dualismes : photos-histoire, noir-blanc-couleur, réalité-fiction ; autant de tiraillements pour cet homme y compris dans sa vie personnelle. Ainsi, L’état des choses raconte l’histoire d’une équipe de cinéma qui tourne un film de science fiction, mais le producteur disparaît sans laisser un centime. Le tournage arrêté laisse la place à l’attente. Voilà un film qui regroupe nombre des préoccupations de Wenders : différence entre hommes et femmes, solitude de l’être humain (jusqu’à son dernier film, Perfect Days), intimité du sommeil, vitalité des enfants (à l’instar d’Alice dans les villes), miroirs et fenêtres et bien sûr les prises de vues Polaroid (Alice dans les villes, L’ami américain…).

Les enfants, vaste sujet pour celui qui a été marié plusieurs fois mais n’en a jamais eu. Dans sa filmographie, ils ramènent les adultes à la raison, à l’essentiel. Les enfants apparaissent toujours, fut-ce dans des petits rôles. Comme dans The end of violence (1997) où la fille d’une femme de ménage sud-américaine explique le monde aux deux personnages masculins. Deux hommes agités, sans repos et sans patrie, étrangers à eux-mêmes autant qu’aux autres (et l’on revient sur la solitude…) à la recherche de la vérité et de la connaissance autant que d’eux-mêmes.

Du Texas à Berlin

Et ce n’est pas un hasard si dans l’œuvre de Wim on trouve des road-movies et tant d’êtres en chemin (la plupart du temps des hommes solitaires). Wenders déclarait en 1982 : « Les mouvements sont toujours aussi fascinants pour moi. C’est exact : je fais beaucoup de prises de vues mobiles, de parcours. Et j’espère toujours faire un film avec seulement deux prises de vues mobiles… »

En 1987 sort Les ailes du désir, film au potentiel émotif et métaphysique intense, prix de la mise en scène à Cannes. Sans doute son chef d’œuvre. Outre les merveilleuses prises de vues aériennes de Berlin, avant la chute du mur, (l’illustration de ce que voit l’Ange Damiel, interprété par Bruno Ganz), Wenders nous raconte l’histoire de ces anges invisibles pour les humains et qui sont pourtant au milieu d’eux. Damiel tombe amoureux d’une trapéziste et veut devenir humain, jusqu’à y parvenir. Le mythe de La petite Sirène n’est pas loin. L’ange découvre alors de nouvelles impressions et de nouvelles sensations. Film d’une pure poésie en même temps qu’une fantastique déclaration d’amour à la vie, seuls les enfants peuvent y voir les anges. Et ces enfants sont pour le cinéaste ceux qui posent les questions métaphysiques : quand l’enfant était enfant il ne le savait pas. Et pourquoi suis-je moi et pas toi ? Pourquoi suis-je ici et pas là ? Quand commence le temps et où finit l’espace ?….

Tout n’est qu’amour

De loin son plus gros succès (deux millions de spectateurs en France), Paris, Texas, production européenne tournée aux Etats-Unis, est aussi à la conjonction du temps et de l’espace, de l’innocence et de la mémoire. « Longtemps, j’ai cherché à éviter de parler de l’amour. Il me fallait raconter l’histoire que mes autres films évitaient. Le sujet principal de l’histoire du cinéma c’est l’amour ou la guerre. L’amour, c’est quand même le thème principal du cinéma américain » a expliqué le réalisateur sur France Culture en se souvenant de la genèse de son film.

Malgré sa Palme, tout fut pourtant compliqué. Aux USA, il est exclu de la Director’s Guild parce qu’il ne tourne pas avec une équipe issue d’un syndicat américain (il essaiera de nouveau une collaboration américaine avec The end of violence) ; en Allemagne, naît une controverse avec le distributeur Filmverlag der Autoren (dont il est membre fondateur en 1971, sorte d’association de réalisateurs à l’allemande) et se fait interdire de collaboration avec des maisons de productions, si bien que le film ne sortira outre-Rhin qu’en 1985.

Aussi Wenders lance sa propre maison de production qu’il appelle… Road Movies productions (tout sauf un hasard). Selon lui, « Vous devez devenir producteur si vous voulez avoir un quelconque contrôle sur le devenir de votre œuvre. Sinon, cela devient le film de quelqu’un d’autre et il en fait ce qu’il veut« .

A l’Ouest du nouveau

Pour revenir à Paris ,Texas nous voilà encore en plein mouvement, en plein road movie justement. Une œuvre grandiose de beauté, de rayonnement avec une densité de prises de vues étonnante et une musique envoutante de Ry Cooder (qu’il retrouve à l’occasion de The end of Violence et Buena Vista Social Club) : tout pour rendre ce long métrage fascinant à en perdre haleine. Le scénario est simple, écrit par Sam Shepard, nostalgique du mythe du Grand ouest américain. Après quatre années d’absence, un homme amnésique et muet réapparait au Texas. Sa famille le croyait mort et l’homme va tenter de recoller les morceaux de sa vie : un fils de huit ans élevé par son oncle et sa femme partie travailler dans un peepshow de Houston….

Avec ce long métrage, Wenders réalise un de ses rêves, tourner dans les décors mythiques et grandioses du western. On retrouve les obsessions du cinéaste allemand, que ce soit l’errance, le mystère ou l’amour filial. Wenders reprend l’imagerie de son livre de photos, paru une dizaine d’années auparavant, Written in the west. Un film qui commence dans un paysage lunaire, en plein Texas. Un faucon se pose sur un rocher et le spectateur entre dans le film, puis cet oiseau regarde un homme marcher dans le désert : caméra subjective, on voit les images à travers les yeux de l’aigle qui deviennent ceux du spectateurs. Et, en l’occurrence, on voit un homme avec une vieille casquette rouge, un costume de ville et une barbe de plusieurs jours. Et l’on veut savoir : que fait cet homme ainsi accoutré dans ce décor là ? Et de vieux panneaux publicitaires américains en graffitis en passant par des carcasses de voitures rouillées le film va revisiter un passé déchu.

C’est ce mystère de l’humain qui nous envoûte aussi dans les films suivants : Jusqu’au bout du monde, fable existentialiste, Si loin, si proche !, Grand prix du jury à Cannes, suite dépressive des Ailes du désir, Lisbonne story, suite énigmatique de L’état des choses, The end of violence et The Million dollar Hotel, qui cicatrisent la blessure américaine des années 1980. Cinq films qui forment achever la première partie, la plus connue, de sa filmographie. Son style est profondément européen mais son imaginaire reste alors essentiellement américain. L’Allemagne réunifiée reste un terrain aussi étranger qu’une terre inconnue.

Passions

À partir des années 1990, Wenders tente l’expérimentation. Les Lumières de Berlin, réalisé avec les étudiants de l’Académie du film de Munich est une combinaison de docudrame, de reconstitution fictionnelle et de photographie expérimentale. Par-delà les nuages est une coréalisation avec Michelangelo Antonioni, où Wenders signe le prologue, les entractes et l’épilogue de ces quatres histoires d’amour. Documentariste, il avait réalisé quelques échappées en hommage à Nicholas Ray (Nick’s Cave), Yasujiro Ozu (Tokyo-ga) et Yohji Yamamoto (Carnets de notes sur vêtements et villes). Avec succès, en 1998, il fait connaître dans le monde entier le Buena Vista Social Club, groupe de musiciens cubains. On découvre La Havane, Cuba, et la bande originale devient l’une des meilleures ventes de l’année. Après tout, « Le sexe et la violence n’ont jamais vraiment été ma tasse de thé ; j’ai toujours été plus porté sur le saxo et les violons » avoue-t-il.

Le documentaire reste le lieu de toutes ses passions. Il explore la musique (The Soul of Man avec Blind Willie Johnson, Skip James et J. B. Lenoir), la danse en 3D (Pina), la photo (Le sel de la terre, avec Sebastião Salgado), la religion (Le pape François : un homme de parole), la scupture (Anselm : le bruit du temps).

« Le cinéma, ce n’est pas répéter ce qu’on sait faire ! C’est choisir ce qu’on n’a encore jamais fait. Et qu’on n’est même pas sûr de savoir maîtriser » aime-t-il préciser. Ce cinéma qu’il a failli abandonnée au début des années 1970. Sous les conseils de Samuel Fuller, il retrouve un peu d’espoir et quand le tournage de son quatrième film débute : « je sais dès lors que je ne serai ni médecin, ni peintre, ni critique de cinéma, ni critique de musique, tout ce que je m’étais promis de devenir à un moment donné, mais cinéaste. »

La fin d’un monde

Cinquante derrière la caméra (ou un appareil photo). Des hauts et des bas. Des utopies disparues mais toujours l’espoir que ça continue.

Côté fiction, les années 2000-2020 se placent pour Wenders sous le signe de la distanciation. Peut-être se sent-il à l’écart d’un monde qui a disparu : celui d’avant le 11 septembre 2001, voire celui d’avant la Chute du mur de Berlin.

Dans le traitement des sujets tout comme dans le contact avec le public qu’il peine à convaincre. Les thématiques du cinéaste (l’Amérique) sont toujours présentes, mais ce dernier tend à se laisser déborder par ses penchants innés. Sa poésie tire sur la naïveté vaine (The Million dollar Hotel) et son sens de l’observation verse dans le sentencieux et la contemplation purement esthétique (Land of plenty). Le manque d’épaisseur des scripts laisse surtout présumer que Wenders est en crise d’écriture ou du moins immobilisé dans un stade transitoire. Le sous-estimé Don’t come knocking, dans lequel on retrouve Jessica Lange, Tim Roth et Sam Shepard, le scénariste de Paris, Texas, n’échappe à ce remix de sujets et d’images (malgré tout magnifiques) déjà vues. Dans Rendez-vous à Palerme, c’est encore l’histoire d’un photographe en exil… Il convoque toujours ses influences et ses références, sans nous captiver. Panne d’inspiration? Il touche presque le fond avec Every Thing will be fine, avec James Franco, Rachel MacAdams et Charlotte Gainsbourg, dans un film atone.

Le retour en grâce

En 2016, Wim Wenders amorce sa mue. Comprenant que seul l’amour l’intéresse et qu’il faut cesser de partir à la recherche du temps et des mythes perdus, il réalise un film modeste à Paris, Les Beaux Jours d’Aranjuez, avec Reda Kateb, Nick Cave et Peter Jandke, auteur de la pièce originelle. Quasiment du Oliveira. Il s’en va par la suite en Afrique pour Submergence, film maladroit mais plus audacieux. Il anticipe les effets d’un confinement, en 2017, trois ans avant celui causé par le virus de la Covid. Reda Kateb se joint au casting de stars, James McAvoy et Alicia Vikander. Toujours en liberté, le cinéaste s’envole pour le Japon et filme en deux semaines Perfect Days (qui vaut à l’immense Kōji Yakusho un prix d’interprétation à Cannes). Ce film héritier du cinéma de Ozu, « le plus grand » à ses yeux, avec ce personnage travailleurs, solitaire, mutique et contemplatif le réconcilie avec le public. Une fable zen qui, malgré l’apparente humilité, démontre encore son talent de mise en scène et son ardeur de cinéma.

« Je suis passé d’un créateur d’images à raconteur d’histoires. Seule une histoire peut donner un sens et une morale à une image » affirme-t-il.

Eternel explorateur, Wim Wenders « voyage entre les continents, entre les mythes, dans l’histoire du cinéma. Mais surtout, ce voyageur imprudent voyage entre les modes de production » écrivait Serge Daney. Pas de meilleure définition pour celui qui n’aspire qu’à la liberté. Il a toujours aimé s’évader : dans une salle de cinéma, dans les paysages perdus d’Amérique, dans les projets les plus inattendus. Le temps passe, mais ne l’atteint pas. « Au début, je voulais juste faire des films, mais avec le temps, le voyage en lui-même n’était plus le but, mais ce que vous trouvez à la fin. Maintenant, je réalise des films pour découvrir quelque chose que je ne savais pas, un peu comme un détective. » Dans Trois couleurs, il ajoute: « Je revois mes propres films, d’il y a trente, quarante, cinquante ans, et je ne les reconnais pas, je ne sais pas qui était cette personne qui les a réalisés. » Le monde change. Et Wenders avec.